[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1947年夏 物資不足の小学校 支援の文具 米から届く

25年1月28日

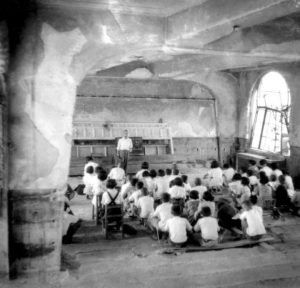

1947年夏。広島市の広島県産業奨励館(現原爆ドーム)に近い本川小で、児童が勉学に励んでいた。爆心地から約410メートル西の鉄筋校舎は窓ガラスが吹き飛び、窓枠はねじ曲がったまま。いすが足りず、床に座る児童の姿もあった。

厳しい環境下

「コンクリートむき出しで、運動場にはがれきが残っていました」。当時2年生だった原田帆草(ほぐさ)さん(84)=安芸高田市=は記憶をたどる。鷹匠町(現中区)に自宅があったが、原爆投下時は今の安佐南区に疎開していて助かった。左官町(同)に戻り、本川小へ通い始めたのは47年5月。「冬になると窓から雪が入って。青ばなを垂らす子もいました」

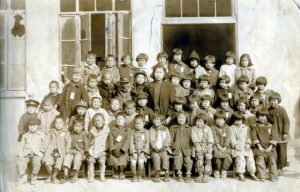

学校は46年2月に再開していた。「創立百周年記念誌」などによると、広瀬学区も合わせ、児童45人で再出発した。当時の山本亀治教頭は「授業再開とは名のみ」と回顧。黒板も床板もなく「雨の日は雨もりがはげしいので、子ども達は右に左に座席を移動」したという。

被爆当時に本川国民学校に在籍していた児童と教職員の犠牲者は約400人に上った。その原爆を落とした米国の出身者から47年1月、支援の手を差し伸べられた。連合国軍総司令部(GHQ)の民間情報教育局顧問、ハワード・ベル氏だ。

広島市内の学校を視察。本川で「あわれな鉄骨だけの校舎で寒風にふるえつつ勉強している児童」(以下47年5月16日付本紙)を見た。「あまりにも可哀そうだ」と感じて2500円と鉛筆20ダース、色鉛筆6ダースを贈る。母国の教会などにも支援を募り、文具や運動用品が後に届いたという。

母の愛に感謝

原田さんは支援物資を振り分けるくじ引きで、見たことのない文具が当たった。先端に消しゴムの付いた黄色い鉛筆―。「もったいなくて使えなかった。せっけんのような匂いがしました」と懐かしむ。ノートをもらった友人も書いては消して、また使っていた。

「今考えたら父を殺した国の人からの贈り物だけど、当時は恨むなんて考えなかった」。原田さんは軍の報道班員だった父中原和夫さん=当時(50)=を原爆で亡くしていた。

小さな店を始めた母ナツエさん(99年に92歳で死去)は愚痴一つ言わず働いた。6人きょうだいの4番目の原田さんのために母はランドセルを用意し、参観日も必ず来てくれた。その愛情に感謝しつつ、「父を亡くした事実を、今になってよりつらく感じます」と語る。

47年度の「市勢要覧」によると、被爆前の市内40国民学校のうち19校が全焼、12校が大破。11校187教室がバラックで、16校247教室が応急修理で整備されたが、なお教室が足りず、児童が交代で授業を受ける「二部教授」が続いていた。市の重点施策は、屋根瓦設置や雨漏り防止、二部教授の解消などだった。 (下高充生)

(2025年1月28日朝刊掲載)

厳しい環境下

「コンクリートむき出しで、運動場にはがれきが残っていました」。当時2年生だった原田帆草(ほぐさ)さん(84)=安芸高田市=は記憶をたどる。鷹匠町(現中区)に自宅があったが、原爆投下時は今の安佐南区に疎開していて助かった。左官町(同)に戻り、本川小へ通い始めたのは47年5月。「冬になると窓から雪が入って。青ばなを垂らす子もいました」

学校は46年2月に再開していた。「創立百周年記念誌」などによると、広瀬学区も合わせ、児童45人で再出発した。当時の山本亀治教頭は「授業再開とは名のみ」と回顧。黒板も床板もなく「雨の日は雨もりがはげしいので、子ども達は右に左に座席を移動」したという。

被爆当時に本川国民学校に在籍していた児童と教職員の犠牲者は約400人に上った。その原爆を落とした米国の出身者から47年1月、支援の手を差し伸べられた。連合国軍総司令部(GHQ)の民間情報教育局顧問、ハワード・ベル氏だ。

広島市内の学校を視察。本川で「あわれな鉄骨だけの校舎で寒風にふるえつつ勉強している児童」(以下47年5月16日付本紙)を見た。「あまりにも可哀そうだ」と感じて2500円と鉛筆20ダース、色鉛筆6ダースを贈る。母国の教会などにも支援を募り、文具や運動用品が後に届いたという。

母の愛に感謝

原田さんは支援物資を振り分けるくじ引きで、見たことのない文具が当たった。先端に消しゴムの付いた黄色い鉛筆―。「もったいなくて使えなかった。せっけんのような匂いがしました」と懐かしむ。ノートをもらった友人も書いては消して、また使っていた。

「今考えたら父を殺した国の人からの贈り物だけど、当時は恨むなんて考えなかった」。原田さんは軍の報道班員だった父中原和夫さん=当時(50)=を原爆で亡くしていた。

小さな店を始めた母ナツエさん(99年に92歳で死去)は愚痴一つ言わず働いた。6人きょうだいの4番目の原田さんのために母はランドセルを用意し、参観日も必ず来てくれた。その愛情に感謝しつつ、「父を亡くした事実を、今になってよりつらく感じます」と語る。

47年度の「市勢要覧」によると、被爆前の市内40国民学校のうち19校が全焼、12校が大破。11校187教室がバラックで、16校247教室が応急修理で整備されたが、なお教室が足りず、児童が交代で授業を受ける「二部教授」が続いていた。市の重点施策は、屋根瓦設置や雨漏り防止、二部教授の解消などだった。 (下高充生)

(2025年1月28日朝刊掲載)