[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1948年春 元軍国少年とサッカー 「思い出に」名選手の原点

25年2月3日

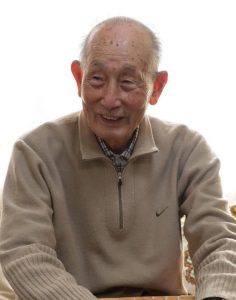

1948年春。当時16歳で修道高(現広島市中区)2年生だった下村幸男さん(93)=広島県府中町=が、蹴球部の扉をたたいた。終戦後に目標を見失い、「働いて食っていく」将来しか考えられなかった頃。サッカーボールを追ってグラウンドを駆ける先輩の姿にひかれ、後の日本代表ゴールキーパーが選手生活の一歩を踏み出した。

44年に旧制修道中に進学。「国のために死ぬ」と覚悟し、海軍兵学校(現江田島市)を目指していた。45年8月6日は建物疎開作業に動員され、爆心地から約1キロの雑魚場町(現中区)で被爆。一命を取り留めたが、住んでいた鷹匠町(同)は壊滅し、母と兄、祖母が犠牲になった。

g>食糧難で空腹 g>

住まいも失い、知人の家を借りて父と六畳一間で暮らしたが、食糧難で空腹に悩まされていた。「思い出づくりに」と蹴球部に入り、キーパーを選んだのは「運動量が少ないと思って」。部のボールは2、3個。傷めば縫い、ゴールポストには机を代用していた。

旧制修道中の生徒の原爆犠牲者は188人に上った。「同級生には自分のような『原爆の生き残り』もいれば、外地から引き揚げてきた子もいました」。それぞれ苦境に立ち向かう級友が、サッカーの試合になると一緒に応援してくれた。

当時、広島では全国レベルの強豪校が中高でしのぎを削っていた。広島高等師範学校付属中(現広島大付属中・高)は後の日本代表の長沼健さん(2008年に77歳で死去)たちを擁し、47年度の全国中等大会を制した。48年度には広島一中から校名変更した鯉城高(現国泰寺高)が全国高校選手権で優勝。両校とも原爆で校舎を失い、懸命に再起を図っていた。

修道高イレブンは49年秋、東京国体のピッチに立つ。物資不足の中、軍隊払い下げのシャツを顧問の親族がチームカラーの濃紺色に染めてユニホームを用意した。準決勝まで勝ち進むと、宇都宮高(栃木県)と対戦。「広島では見たことないシステム」(下村さん)で攻める相手に1―2で惜敗し、3位だった。

下村さんは悔しさはあったが、終戦後になかなか得られなかった充実感も覚えた。仲間と列車で1日近くかけて上京し、現地で初めて納豆も食べたのも思い出。「おいしくはなかった」と笑う。卒業後は、東洋工業(現マツダ)で活躍。指導者となり、日本代表監督も務めることになる。

g>心通わせる場 g>

サッカーのピッチは、被爆で苦難を強いられた子どもたちがチームの違いを超えて心を通わせる場にもなった。広島大教育学部付属東千田高のキーパーだった吉田文次郎さん(90)=中区=は、試合中に思わぬ「再会」を果たした。

52年の修道高との県大会決勝。PKでゴールを守る吉田さんに向き合うキッカーは、光道国民学校に一緒に通った幼なじみだった。共に原爆に母を奪われ、同校は被爆で廃校したため学校も別に。蹴る前に思わず互いに歩み寄り、握手を交わした。「ライバル校同士だったが、ピッチ上で再会し、込み上げてくるものがあった」と目を細める。(下高充生、山本真帆)

(2025年2月3日朝刊掲載)

44年に旧制修道中に進学。「国のために死ぬ」と覚悟し、海軍兵学校(現江田島市)を目指していた。45年8月6日は建物疎開作業に動員され、爆心地から約1キロの雑魚場町(現中区)で被爆。一命を取り留めたが、住んでいた鷹匠町(同)は壊滅し、母と兄、祖母が犠牲になった。

住まいも失い、知人の家を借りて父と六畳一間で暮らしたが、食糧難で空腹に悩まされていた。「思い出づくりに」と蹴球部に入り、キーパーを選んだのは「運動量が少ないと思って」。部のボールは2、3個。傷めば縫い、ゴールポストには机を代用していた。

旧制修道中の生徒の原爆犠牲者は188人に上った。「同級生には自分のような『原爆の生き残り』もいれば、外地から引き揚げてきた子もいました」。それぞれ苦境に立ち向かう級友が、サッカーの試合になると一緒に応援してくれた。

当時、広島では全国レベルの強豪校が中高でしのぎを削っていた。広島高等師範学校付属中(現広島大付属中・高)は後の日本代表の長沼健さん(2008年に77歳で死去)たちを擁し、47年度の全国中等大会を制した。48年度には広島一中から校名変更した鯉城高(現国泰寺高)が全国高校選手権で優勝。両校とも原爆で校舎を失い、懸命に再起を図っていた。

修道高イレブンは49年秋、東京国体のピッチに立つ。物資不足の中、軍隊払い下げのシャツを顧問の親族がチームカラーの濃紺色に染めてユニホームを用意した。準決勝まで勝ち進むと、宇都宮高(栃木県)と対戦。「広島では見たことないシステム」(下村さん)で攻める相手に1―2で惜敗し、3位だった。

下村さんは悔しさはあったが、終戦後になかなか得られなかった充実感も覚えた。仲間と列車で1日近くかけて上京し、現地で初めて納豆も食べたのも思い出。「おいしくはなかった」と笑う。卒業後は、東洋工業(現マツダ)で活躍。指導者となり、日本代表監督も務めることになる。

サッカーのピッチは、被爆で苦難を強いられた子どもたちがチームの違いを超えて心を通わせる場にもなった。広島大教育学部付属東千田高のキーパーだった吉田文次郎さん(90)=中区=は、試合中に思わぬ「再会」を果たした。

52年の修道高との県大会決勝。PKでゴールを守る吉田さんに向き合うキッカーは、光道国民学校に一緒に通った幼なじみだった。共に原爆に母を奪われ、同校は被爆で廃校したため学校も別に。蹴る前に思わず互いに歩み寄り、握手を交わした。「ライバル校同士だったが、ピッチ上で再会し、込み上げてくるものがあった」と目を細める。(下高充生、山本真帆)

(2025年2月3日朝刊掲載)