[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1947年12月 被爆神父の帰還 平和祈念の聖堂を構想

25年2月1日

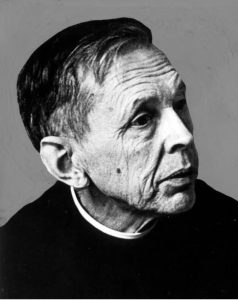

1947年12月。欧米や南米を1年4カ月にわたって旅した1人の被爆神父が、広島市に戻った。当時49歳だったカトリック幟町教会(現中区)のフーゴ・ラサール神父(90年に91歳で死去)。海外での被爆証言の先駆けであり、平和を祈念する聖堂の建設構想を各国で説いて回った。

47年12月11日付本紙は「『世界の果』にピカ・ドン説明行脚」の見出しで、ラサール神父を紹介。46年8月にイエズス会総会のため渡欧した後、講演は数百回に及んだという。「各国では原爆に非常な関心をよせており、至るところで私をつかまえて投下当時の模様を語らされた」と振り返った。

ドイツ出身で29年に来日。幟町教会に着任して5年後、原爆に遭った。48年の手記「私の見たもの」によると、45年8月6日朝、爆心地から約1・2キロの教会司祭館にいた。「まったく突如、不思議な光りが家の内と外で光った」。建物は倒壊を免れたが、左脚を大けがした。

「火の手が、あちらこちらに上っていた」という中で、近くで建物の下敷きになった人たちを助け出した。自身も救出に来たクラウス・ルーメル神父(2011年に94歳で死去)たちに伴われ、郊外の長束修練院(現安佐南区の長束修道院)に逃れた。

教会復旧急ぐ

戦後、生き延びた神父たちと教会の復旧を急ぐ。45年12月、聖堂や寝室を兼ねた3畳のバラックに戻り、翌年6月に司祭館の再建を開始。同時に「記念聖堂」の構想を膨らませる。

48年の別の手記「私の考えたもの」には、原爆であまたの命が奪われる中、なぜ自分が生き残ったのか葛藤した末の考えをつづる。「亡くなった人たちのために、彼らを記憶するために、何かをしなければ、と。この考えはやがて記念聖堂を作るというものに発展した」

原爆投下国の米国、フランス、スペイン、アルゼンチン…。46年8月からの海外行脚の先々で、聖堂構想を披露した。9月に謁見(えっけん)したローマ教皇ピオ12世にも説明して支持を得たという。

犠牲者を追悼

構想では、犠牲者の追悼だけでなく、世界平和祈念の趣旨も掲げた。44年秋から幟町教会に通っていた「福音の光修道会」(廿日市市)の司祭深堀升治さん(87)は「気さくな人でした」と人柄を思い起こし、被爆地から世界平和を祈る発想を、こう見る。「カトリックの語源は『普遍的』を意味する。広い視野を持ち、カトリックの精神を体現していた」

ラサール神父は広島に戻った後、「世界中の人々は日本に対し『もう無駄な戦争は決して起こしてくれるな』と願っていた」とも話した(47年12月11日付本紙)。48年に日本国籍を取得し、愛宮真備(えのみやまきび)を名乗る。後に国重要文化財にも指定される「世界平和記念聖堂」(54年完成)の建設へ、行動を加速させる。(下高充生)

(2025年2月1日朝刊掲載)

47年12月11日付本紙は「『世界の果』にピカ・ドン説明行脚」の見出しで、ラサール神父を紹介。46年8月にイエズス会総会のため渡欧した後、講演は数百回に及んだという。「各国では原爆に非常な関心をよせており、至るところで私をつかまえて投下当時の模様を語らされた」と振り返った。

ドイツ出身で29年に来日。幟町教会に着任して5年後、原爆に遭った。48年の手記「私の見たもの」によると、45年8月6日朝、爆心地から約1・2キロの教会司祭館にいた。「まったく突如、不思議な光りが家の内と外で光った」。建物は倒壊を免れたが、左脚を大けがした。

「火の手が、あちらこちらに上っていた」という中で、近くで建物の下敷きになった人たちを助け出した。自身も救出に来たクラウス・ルーメル神父(2011年に94歳で死去)たちに伴われ、郊外の長束修練院(現安佐南区の長束修道院)に逃れた。

教会復旧急ぐ

戦後、生き延びた神父たちと教会の復旧を急ぐ。45年12月、聖堂や寝室を兼ねた3畳のバラックに戻り、翌年6月に司祭館の再建を開始。同時に「記念聖堂」の構想を膨らませる。

48年の別の手記「私の考えたもの」には、原爆であまたの命が奪われる中、なぜ自分が生き残ったのか葛藤した末の考えをつづる。「亡くなった人たちのために、彼らを記憶するために、何かをしなければ、と。この考えはやがて記念聖堂を作るというものに発展した」

原爆投下国の米国、フランス、スペイン、アルゼンチン…。46年8月からの海外行脚の先々で、聖堂構想を披露した。9月に謁見(えっけん)したローマ教皇ピオ12世にも説明して支持を得たという。

犠牲者を追悼

構想では、犠牲者の追悼だけでなく、世界平和祈念の趣旨も掲げた。44年秋から幟町教会に通っていた「福音の光修道会」(廿日市市)の司祭深堀升治さん(87)は「気さくな人でした」と人柄を思い起こし、被爆地から世界平和を祈る発想を、こう見る。「カトリックの語源は『普遍的』を意味する。広い視野を持ち、カトリックの精神を体現していた」

ラサール神父は広島に戻った後、「世界中の人々は日本に対し『もう無駄な戦争は決して起こしてくれるな』と願っていた」とも話した(47年12月11日付本紙)。48年に日本国籍を取得し、愛宮真備(えのみやまきび)を名乗る。後に国重要文化財にも指定される「世界平和記念聖堂」(54年完成)の建設へ、行動を加速させる。(下高充生)

(2025年2月1日朝刊掲載)