この人の〝反核〟 <11> 火野葦平(小説家、1906~60年) ヒロシマ 骨身で受け止め

25年2月1日

戦中を生きた愚直な「詩人」

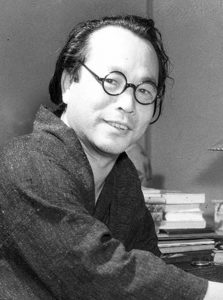

火野葦平といえば、日中戦争に従軍して書きベストセラーとなった「麦と兵隊」など兵隊3部作と、戦後の長編「花と龍」が代名詞のように語られる。「花と龍」は、北九州市で港湾荷役業の「玉井組」を率いた両親、玉井金五郎とマンを主人公とする実録小説。何度も映画化されるほど人気を博した。

マンは庄原市の出身で、広島は葦平にとってもなじみの地。戦後の葦平は、被爆の翌年に広島市で誕生した児童雑誌「ぎんのすず」に寄稿したり、広島と九州の文芸誌の提携を呼びかけたりと、ヒロシマへの意識が見て取れる。

特に1959年の動きは活発だ。ビキニ被災5周年原水爆禁止・核武装反対日本大会(3月、静岡県焼津市)で文化人を代表してあいさつ。8月には、第5回原水禁世界大会が開かれている広島を作家の有吉佐和子らと訪れている。原爆をはじめ戦争の犠牲になった動員学徒を描く映画の脚本も構想し、その取材も重ねた。

しかし翌60年1月、葦平は北九州の自宅「河伯(かはく)洞」の書斎で亡くなる。まだ50代前半。睡眠薬による自死であったことが後に明かされた。

葦平の遺著「革命前後」は、45年8月の日本の敗戦を挟む時期を描いた自伝的な小説だ。60年の元日付で「あとがき」を書いており、死の直後に刊行された。

主人公・辻󠄀昌介は、福岡に駐在する陸軍の報道部員で作家であり、葦平そのもの。終戦直後の8月21日、妻子を疎開させていた母の実家のある庄原市へ向かう。数日滞在して帰路に就き、芸備線で広島駅まで戻ると、往路の乗り換え時は夜明け前で見えなかった駅舎や街の惨状が目に入り、慄然(りつぜん)とする。

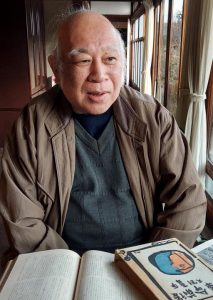

火野葦平資料館(北九州市)館長で火野葦平資料の会会長の坂口博さん(71)は「葦平本人の足取りと一致する。駅舎や街の描写は実際の見聞だろう」と話す。

それに続くシーンの印象は強烈だ。昌介は駅のプラットホームで、流行作家としての顔を知る一兵士に呼び止められ、「あなた、敗戦の責任を感じとるでしょうな?」と詰め寄られる。「わしら兵隊は一銭五厘のハガキでなんぼでも集められる消耗品じゃったが、あんたは報道班員とやらで、戦地で文章書いて大金儲(もう)け…(中略)。あんたが、いつ、『銭と兵隊』を書くかとわしら考えとったんじゃ」―。

戦中に兵隊もので流行作家となり、戦後も書き続けることを選んだ葦平には、「戦犯作家」という指弾もつきまとった。51年10月、フランス文学者の辰野隆(ゆたか)と広島に訪れた際にも、原爆詩人の栗原貞子たちから詰問を浴びている。

坂口さんは「作中の駅でのやりとりは、まだ敗戦直後の混乱期であることを考えると、さすがにフィクションだろう。しかし、このやりとりを広島での場面としたことに葦平の思いが込められている」とみる。

葦平が、前線で戦う兵隊と文字通り一心同体となり、遂行する大義を説いた「皇軍」の戦争。その結末の姿としてヒロシマが出現した歴史的文脈を、葦平は戦後の歩みの中で、骨身で受け止めていったように思える。

葦平に「器用に転身できない愚直さ」「繊細な詩人の魂」を見て、敬愛を隠さなかった人がいる。主にアフガニスタンで医療活動や、干ばつに苦しむ農民のための水路開削に献身した中村哲医師(1946~2019年)。福岡の生まれで、葦平は母の兄に当たる。

2人に共通するものは何だろうか。中村医師の著作を数多く手がけた出版社、石風社(福岡市)の福元満治代表(76)は「華美な都会ではなく地方の庶民、農民に寄せる深い共感」と語る。葦平の「麦と兵隊」を例に取れば、中国の広大な麦畑と、それを耕す農民の生命力をたたえる文は感動的だ。その麦畑の上を進軍する日本兵にさらなる生命力を見て祖国愛と重ねたことに、今思えば葦平の倒錯があった。

中村医師は講演などで、アフガンで「ヒロシマ・ナガサキの知名度がいかに高いか」を熱弁し、軍事的な干渉を有害無益だと説いてやまなかった。それはどこか、伯父である葦平の生きざまを愛惜しつつ問い直す、俠気(きょうき)のようなものを感じさせる。(道面雅量)

ひの・あしへい

北九州市出身、本名は玉井勝則。日中戦争に応召中の1938年、「糞尿譚」で芥川賞を受賞した。報道班に属して中国各地、フィリピン、ミャンマーの戦場を体験。戦後、48~50年の公職追放を経て文筆活動を続けた。庄原市にも、母マンの生誕地であることに触れた文学碑がある。

(2025年2月1日朝刊掲載)