[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1948年5月29日 中心部に麦畑 食糧難で焼け跡を耕作

25年2月4日

1948年5月29日。中国新聞社が別会社で発行していた「夕刊ひろしま」に広島市役所近くの麦畑の写真が載った。見出しは「ヒロシマ郡ヤケアト村 平和の麦刈り」―。食糧難の中、市民が中心部を耕して現れた光景を農村に引っかけた。

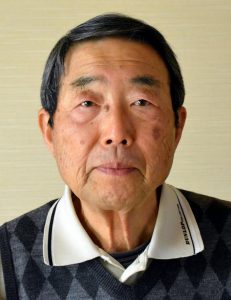

麦を刈る子どもは、そばのバラックで暮らしていた当時5歳の鈴木孝さん(82)=広島県熊野町。母タキヨさん(2000年に83歳で死去)と納まった。「母の話では、男の人がふらっと来て『撮らしてください』と声をかけてきたようです」

その3年前の8月6日朝、3歳になったばかりの鈴木さんは、爆心地から約1・2キロの舟入仲町(現中区)の自宅にいた。崩れた家屋の隙間から祖母と共に逃げたが、割れたガラスで頰や腕をけがした。

母も外出中に被爆。家族は、市役所の西側に見つけた防空壕(ごう)で避難生活を始めた。終戦後は復員した父も加わった。「風が強い日、転がってきた段ボールを拾って帰ると父にえらく褒められてね。穴の土の上に敷くものになると」。しばらくするとその辺りにバラックを建てて住んだ。

trong>配給遅れ続く trong>

広島では戦後、食糧不足のため、米や麦などの主食の配給遅れが続いた。45年12月から市助役、47年4月から市長を務めた浜井信三さんは、46年夏ごろがピークだったと回顧。「市民の食糧事情は、もう法とか規定とかいっていられないところまでおちていた」(67年の著書「原爆市長」)と記す。

そのため「焼け跡の空地は自分の土地であろうと、他人の土地であろうとかまわない、できるだけ耕作して、さつま芋なり、ナンキンなり、食べものをつくるように奨励指導した」。所有者に土地利用の必要が生じた際は返還をあっせんするとしてこの措置を進めた。

鈴木さんの家族も生きるため、目の前の焼け跡を耕した。「サツマイモやカボチャもつくりました」と鈴木さん。食糧難が極まる時期はイモの茎や鉄道草も食べた。麦畑の写真の記事は「夏を乗り切ろうと母子の苦心がむくいられ立派に麦が実つた」と耕作の努力をたたえた。

ただ、徐々に都市の再建が本格化。49年12月、鈴木さんの家族のバラックは「復興土地区画整理事業施行」(当時の市の命令書)のために50年1月末までの「除却」を市から命じられた。一家は約400メートル西の元安川河岸に急きょ移った。

trong>市広報に掲載 trong>

「壁はトタンで6畳1間に台所が少し。本当にバラック小屋でした」。そこから別の1カ所を経て53年頃に当時の大手町9丁目(現中区)の一角に落ち着いた。鈴木さんは小学5年生から新聞配達を始め、戦後生まれの弟、妹を含む一家7人の家計を助けた。

麦畑の写真は後に市広報紙に復興期のカットとして掲載され、母はその紙に「くるしい思(い)出の所」と書き添えて大切に保管していた。麦畑があった辺りは今、国道2号が走る。(編集委員・水川恭輔)

(2025年2月4日朝刊掲載)

麦を刈る子どもは、そばのバラックで暮らしていた当時5歳の鈴木孝さん(82)=広島県熊野町。母タキヨさん(2000年に83歳で死去)と納まった。「母の話では、男の人がふらっと来て『撮らしてください』と声をかけてきたようです」

その3年前の8月6日朝、3歳になったばかりの鈴木さんは、爆心地から約1・2キロの舟入仲町(現中区)の自宅にいた。崩れた家屋の隙間から祖母と共に逃げたが、割れたガラスで頰や腕をけがした。

母も外出中に被爆。家族は、市役所の西側に見つけた防空壕(ごう)で避難生活を始めた。終戦後は復員した父も加わった。「風が強い日、転がってきた段ボールを拾って帰ると父にえらく褒められてね。穴の土の上に敷くものになると」。しばらくするとその辺りにバラックを建てて住んだ。

広島では戦後、食糧不足のため、米や麦などの主食の配給遅れが続いた。45年12月から市助役、47年4月から市長を務めた浜井信三さんは、46年夏ごろがピークだったと回顧。「市民の食糧事情は、もう法とか規定とかいっていられないところまでおちていた」(67年の著書「原爆市長」)と記す。

そのため「焼け跡の空地は自分の土地であろうと、他人の土地であろうとかまわない、できるだけ耕作して、さつま芋なり、ナンキンなり、食べものをつくるように奨励指導した」。所有者に土地利用の必要が生じた際は返還をあっせんするとしてこの措置を進めた。

鈴木さんの家族も生きるため、目の前の焼け跡を耕した。「サツマイモやカボチャもつくりました」と鈴木さん。食糧難が極まる時期はイモの茎や鉄道草も食べた。麦畑の写真の記事は「夏を乗り切ろうと母子の苦心がむくいられ立派に麦が実つた」と耕作の努力をたたえた。

ただ、徐々に都市の再建が本格化。49年12月、鈴木さんの家族のバラックは「復興土地区画整理事業施行」(当時の市の命令書)のために50年1月末までの「除却」を市から命じられた。一家は約400メートル西の元安川河岸に急きょ移った。

「壁はトタンで6畳1間に台所が少し。本当にバラック小屋でした」。そこから別の1カ所を経て53年頃に当時の大手町9丁目(現中区)の一角に落ち着いた。鈴木さんは小学5年生から新聞配達を始め、戦後生まれの弟、妹を含む一家7人の家計を助けた。

麦畑の写真は後に市広報紙に復興期のカットとして掲載され、母はその紙に「くるしい思(い)出の所」と書き添えて大切に保管していた。麦畑があった辺りは今、国道2号が走る。(編集委員・水川恭輔)

(2025年2月4日朝刊掲載)