[考 fromヒロシマ] 被爆者運動 司法での闘い 国家責任追及 補償求める

25年2月17日

日本被団協のノーベル平和賞受賞で光が当たった被爆者運動。その歩みには、被爆者たちの司法を舞台にした闘いもある。身をていしての訴えは援護の道を切り開くためだけでなく、戦争により原爆被害をもたらした国家の責任を追及し、二度と繰り返させないための運動でもあった。原爆を巡る裁判の歴史を振り返り、今に続く課題を見る。(森田裕美)

近年とみに注目される被爆者裁判と言えば、昨年のNHK連続テレビ小説でも取り上げられた東京地裁の「原爆裁判」だろう。米国による原爆投下を国際法違反と断じた判決で知られる。

原爆被害者5人が1955年、サンフランシスコ平和条約で米国への賠償請求権を放棄した日本政府に補償を求め提訴。8年余の審理を経て63年12月に下された判決は、原告の賠償請求は棄却したものの、米国の原爆投下は国際法に違反するとし、日本政府の被害者救済は不十分として立法での援護拡充を求めた。

国内では原爆医療法(57年)や被爆者特別措置法(68年)制定につながり、国際的には後の核兵器禁止条約につながる礎石ともいわれる。

だが、原爆二法ができてからも、被爆者の疾病が原爆によるものか否かという国の判断を巡り被爆者の訴えは続く。69年、広島で被爆した桑原忠男さんが原爆医療法に基づき原爆症認定申請をしたものの却下され取り消しを求め広島地裁に提訴(桑原訴訟)。全国被爆教職員会会長や広島県議を歴任した石田明さんも73年、同地裁に提訴した(石田訴訟)。

桑原訴訟は79年の二審も原告敗訴となったが、石田訴訟の地裁判決(76年)は国の戦争責任や原爆被害の特殊性を認め、「原爆医療法は国家補償法の側面も有する」とした。原告の訴えを認める画期的なものだった。

目をかえしてください―。肉親を奪われ、自らも爆心地から約750メートルの電車内で被爆して原爆白内障を発症した石田さんは裁判で訴える。国の援護行政の非情さへ憤怒が募っていったさまを、自著につづっている。

「被爆者は、この人道に反する爆弾をつくって投下したものの責任を追及しつづけていかなければなりません。同時に、無謀な侵略戦争をひきおこし、国民を原爆にさらした国家の責任を追及する権利があります」。それは権利というよりむしろ、人間が同じ体験を繰り返さないための「責任と義務」だとも。

その思いは、桑原さんやその後の「長崎原爆松谷訴訟」、日本被団協が提起し全国で相次いだ集団訴訟などの原告にも通ずるものだろう。こうして被爆者は勝訴を重ねることで、不十分ながらも援護を拡充させてきた。

司法判断が政府を動かす動きは、在外被爆者を巡る訴訟でとりわけ顕著だった。逆に言えば、裁判がなければ動かなかったに違いない。

在外被爆者裁判の先駆けは、広島で被爆し治療を求めて70年に密入国した孫振斗(ソン・ジンドウ)さんの訴訟だろう。孫さんが被爆者健康手帳交付を求めた裁判は78年、最高裁が原爆医療法に「国家補償的配慮が制度の根底にある」とし、日本の植民地下で被爆した朝鮮人被爆者に対する救済責任を示唆した。

ただ95年施行の被爆者援護法も依然として適用は日本国内のみだった。ひとたび海を渡ると被爆者でなくなる理不尽さを問うため立ち上がったのは、日本の市民団体などの支援を得た在韓被爆者。援護法に基づく健康管理手当の支給などを求め98年、郭貴勲(クァク・クィフン)さんが大阪地裁に提訴すると、他の在韓被爆者の提訴が続きブラジルや米国の被爆者も続いた。

度重なる敗訴で対応を迫られてきた日本政府だったが、なおも国家補償は認めようとしない。

日本政府が自らの責任に向き合わない姿勢は、米国に原爆投下責任を問わないこととも表裏一体だ。被爆者裁判の歩みは、そんな現実をも浮かび上がらせている。

--------------------

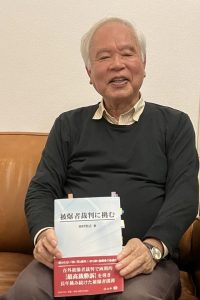

広島大名誉教授が論文集

広島大名誉教授の田村和之さん(82)=広島市東区=の論文集「被爆者裁判に挑む」が信山社(東京)から刊行された。田村さんが長年取り組んできた被爆者法制の研究や被爆者を原告とする訴訟支援の経験などを踏まえ、援護行政の課題を整理している。

1980年代から40年余りで発表してきた被爆者法に関する論文を軸に15章から成る。第1章は「被爆者法の基本問題」として、原爆医療法(57年)と被爆者特別措置法(68年)を一本化し、95年に施行された被爆者援護法を解きほぐす。

その上で被爆者援護法の施行後に援護策が改善拡充されたのは「いずれも被爆者裁判による被爆者勝訴の結果」と指摘し裁判の「はたした役割は絶大」とする。被爆者の救護に当たった人、「黒い雨」雨域にいた人たちが原告となった被爆者健康手帳交付を巡る裁判を見ていく。続いて90年代以降に相次いだ在外被爆者訴訟や原爆症認定訴訟などをたどりながら、立法や行政の責務を問う。

興味深いのは終盤、地方自治体による援護の責任を論じた章である。例えば広島市などが、国に国家補償の精神に基づく援護を要求しながら独自に援護策を講じることは矛盾しないと説く。「現に被爆者が生活困難な状態にある場合、地方自治体は住民福祉の観点から施策を行う責任がある」と田村さん。「被爆者援護は国の責任」との理由で地方自治体が、被爆者の窮状を見逃すことは許されないという。

田村さんは「長く被爆地で生活し教育に携わった者の責務として研究してきた。日本被団協のノーベル平和賞受賞で被爆者が注目される今、関係する法律や裁判にも関心を」と話す。A5判、5280円。(森田裕美)

(2025年2月17日朝刊掲載)

近年とみに注目される被爆者裁判と言えば、昨年のNHK連続テレビ小説でも取り上げられた東京地裁の「原爆裁判」だろう。米国による原爆投下を国際法違反と断じた判決で知られる。

原爆被害者5人が1955年、サンフランシスコ平和条約で米国への賠償請求権を放棄した日本政府に補償を求め提訴。8年余の審理を経て63年12月に下された判決は、原告の賠償請求は棄却したものの、米国の原爆投下は国際法に違反するとし、日本政府の被害者救済は不十分として立法での援護拡充を求めた。

国内では原爆医療法(57年)や被爆者特別措置法(68年)制定につながり、国際的には後の核兵器禁止条約につながる礎石ともいわれる。

だが、原爆二法ができてからも、被爆者の疾病が原爆によるものか否かという国の判断を巡り被爆者の訴えは続く。69年、広島で被爆した桑原忠男さんが原爆医療法に基づき原爆症認定申請をしたものの却下され取り消しを求め広島地裁に提訴(桑原訴訟)。全国被爆教職員会会長や広島県議を歴任した石田明さんも73年、同地裁に提訴した(石田訴訟)。

桑原訴訟は79年の二審も原告敗訴となったが、石田訴訟の地裁判決(76年)は国の戦争責任や原爆被害の特殊性を認め、「原爆医療法は国家補償法の側面も有する」とした。原告の訴えを認める画期的なものだった。

目をかえしてください―。肉親を奪われ、自らも爆心地から約750メートルの電車内で被爆して原爆白内障を発症した石田さんは裁判で訴える。国の援護行政の非情さへ憤怒が募っていったさまを、自著につづっている。

「被爆者は、この人道に反する爆弾をつくって投下したものの責任を追及しつづけていかなければなりません。同時に、無謀な侵略戦争をひきおこし、国民を原爆にさらした国家の責任を追及する権利があります」。それは権利というよりむしろ、人間が同じ体験を繰り返さないための「責任と義務」だとも。

その思いは、桑原さんやその後の「長崎原爆松谷訴訟」、日本被団協が提起し全国で相次いだ集団訴訟などの原告にも通ずるものだろう。こうして被爆者は勝訴を重ねることで、不十分ながらも援護を拡充させてきた。

司法判断が政府を動かす動きは、在外被爆者を巡る訴訟でとりわけ顕著だった。逆に言えば、裁判がなければ動かなかったに違いない。

在外被爆者裁判の先駆けは、広島で被爆し治療を求めて70年に密入国した孫振斗(ソン・ジンドウ)さんの訴訟だろう。孫さんが被爆者健康手帳交付を求めた裁判は78年、最高裁が原爆医療法に「国家補償的配慮が制度の根底にある」とし、日本の植民地下で被爆した朝鮮人被爆者に対する救済責任を示唆した。

ただ95年施行の被爆者援護法も依然として適用は日本国内のみだった。ひとたび海を渡ると被爆者でなくなる理不尽さを問うため立ち上がったのは、日本の市民団体などの支援を得た在韓被爆者。援護法に基づく健康管理手当の支給などを求め98年、郭貴勲(クァク・クィフン)さんが大阪地裁に提訴すると、他の在韓被爆者の提訴が続きブラジルや米国の被爆者も続いた。

度重なる敗訴で対応を迫られてきた日本政府だったが、なおも国家補償は認めようとしない。

日本政府が自らの責任に向き合わない姿勢は、米国に原爆投下責任を問わないこととも表裏一体だ。被爆者裁判の歩みは、そんな現実をも浮かび上がらせている。

--------------------

裁判が「はたした役割 絶大」

広島大名誉教授が論文集

広島大名誉教授の田村和之さん(82)=広島市東区=の論文集「被爆者裁判に挑む」が信山社(東京)から刊行された。田村さんが長年取り組んできた被爆者法制の研究や被爆者を原告とする訴訟支援の経験などを踏まえ、援護行政の課題を整理している。

1980年代から40年余りで発表してきた被爆者法に関する論文を軸に15章から成る。第1章は「被爆者法の基本問題」として、原爆医療法(57年)と被爆者特別措置法(68年)を一本化し、95年に施行された被爆者援護法を解きほぐす。

その上で被爆者援護法の施行後に援護策が改善拡充されたのは「いずれも被爆者裁判による被爆者勝訴の結果」と指摘し裁判の「はたした役割は絶大」とする。被爆者の救護に当たった人、「黒い雨」雨域にいた人たちが原告となった被爆者健康手帳交付を巡る裁判を見ていく。続いて90年代以降に相次いだ在外被爆者訴訟や原爆症認定訴訟などをたどりながら、立法や行政の責務を問う。

興味深いのは終盤、地方自治体による援護の責任を論じた章である。例えば広島市などが、国に国家補償の精神に基づく援護を要求しながら独自に援護策を講じることは矛盾しないと説く。「現に被爆者が生活困難な状態にある場合、地方自治体は住民福祉の観点から施策を行う責任がある」と田村さん。「被爆者援護は国の責任」との理由で地方自治体が、被爆者の窮状を見逃すことは許されないという。

田村さんは「長く被爆地で生活し教育に携わった者の責務として研究してきた。日本被団協のノーベル平和賞受賞で被爆者が注目される今、関係する法律や裁判にも関心を」と話す。A5判、5280円。(森田裕美)

(2025年2月17日朝刊掲載)