[ヒロシマドキュメント 1946年] 2月25日 復興計画へ審議会始動

25年2月25日

1946年2月25日。広島市復興審議会の初会合が市役所で開かれた。地元経済界や町内会の代表、市幹部たち26人の委員で構成。都市計画作りへ動き出した。

焼け残ったまま、寒風が吹く庁舎で開催。委員には東洋工業(現マツダ)の松田重次郎社長や連合町内会の任都栗司会長たちが名を連ね、委員長には藤田若水・元市長が選ばれた。

初会合を報じた27日付本紙によれば、都市計画案が発表され、比治山公園(現南区)から己斐(現西区)にかけての幅100メートルの防火用直線道路や、爆心地への公園、記念施設の建設が盛り込まれた。現在の平和大通り、平和記念公園につながる。ほかに、40万坪の緑地や吉島(現中区)への国際飛行場の整備などが挙がった。

人口は35万人が目標。後の8月の市調査では、被爆直前に推計31万2277人だったが、被爆3カ月後の45年11月1日の調査では13万6518人へ激減していた。

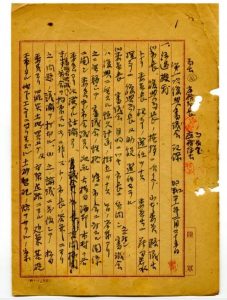

市公文書館に残る議事録によると、初会合では大横田義雄市議が、市民が住宅を再建するために「速やかに道路計画の立案をすべき」と主張。審議会の松村光麿常任顧問は計画全般へ「さまざまな事情を考慮し、慎重研究を」と注文をつけた。

審議会の開催に先立つ2月22日には、楠瀬常猪知事が作家や教育者、画家たち約20人を招いた「復興座談会」を県庁で開いていた。

24日付本紙によれば、後に代表作「屍(しかばね)の街」で知られる被爆作家の大田洋子さん(63年に60歳で死去)は広島のまちづくりのポイントに川を挙げた。「広島は水で悩まされた。今後の発展に川は大きな問題となっている。川べりはすべて緑地帯として公園をつくるべきだ」と提言。図書館や、総合大学の設置を求める意見も出た。(山本真帆)

(2025年2月25日朝刊掲載)

焼け残ったまま、寒風が吹く庁舎で開催。委員には東洋工業(現マツダ)の松田重次郎社長や連合町内会の任都栗司会長たちが名を連ね、委員長には藤田若水・元市長が選ばれた。

初会合を報じた27日付本紙によれば、都市計画案が発表され、比治山公園(現南区)から己斐(現西区)にかけての幅100メートルの防火用直線道路や、爆心地への公園、記念施設の建設が盛り込まれた。現在の平和大通り、平和記念公園につながる。ほかに、40万坪の緑地や吉島(現中区)への国際飛行場の整備などが挙がった。

人口は35万人が目標。後の8月の市調査では、被爆直前に推計31万2277人だったが、被爆3カ月後の45年11月1日の調査では13万6518人へ激減していた。

市公文書館に残る議事録によると、初会合では大横田義雄市議が、市民が住宅を再建するために「速やかに道路計画の立案をすべき」と主張。審議会の松村光麿常任顧問は計画全般へ「さまざまな事情を考慮し、慎重研究を」と注文をつけた。

審議会の開催に先立つ2月22日には、楠瀬常猪知事が作家や教育者、画家たち約20人を招いた「復興座談会」を県庁で開いていた。

24日付本紙によれば、後に代表作「屍(しかばね)の街」で知られる被爆作家の大田洋子さん(63年に60歳で死去)は広島のまちづくりのポイントに川を挙げた。「広島は水で悩まされた。今後の発展に川は大きな問題となっている。川べりはすべて緑地帯として公園をつくるべきだ」と提言。図書館や、総合大学の設置を求める意見も出た。(山本真帆)

(2025年2月25日朝刊掲載)