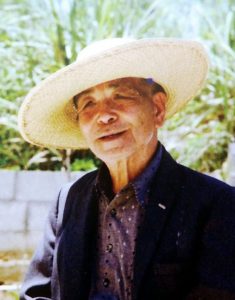

この人の〝反核〟 <12> 阿波根昌鴻(農民・反戦地主、1901~2002年)土のにおい 非暴力の闘い

25年2月28日

沖縄から 今を射抜く語り

「すべて剣をとる者は剣にて亡(ほろ)ぶ 基地をもつ国は基地で亡び 核を持つ国は核で亡ぶ」―。外壁にそう大書された私設の資料館が、沖縄本島の本部半島沖に浮かぶ伊江島にある。1984年に開館して40年余りがたつ反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」。ヌチドゥタカラは「命こそ宝」という意味の方言だ。

館内に展示されているのは、サトウキビ栽培などで暮らす島民が戦後、米軍の強制土地収用にあらがった「土地闘争」を今に伝える写真や旗のほか、米軍演習地で拾い集めた砲弾の残骸、薬きょう、パラシュート、鉄条網など。

冷戦時代、島で投下訓練が繰り返された「核模擬爆弾」はとりわけ目を引く。背後の壁には、写真家森下一徹(1939~2021年)が撮影した被爆者の写真も並ぶ。

館の開設を主導したのは、「伊江島土地を守る会」をつくり土地闘争の先頭に立った阿波根昌鴻。非暴力に徹した平和運動家として「沖縄のガンジー」とも称された。沖縄戦の体験者であり、一人息子は沖縄本島で戦死している。

終戦から10年近くたった55年3月。沖縄戦の激戦地でもあった伊江島に、約300人の米兵が「再上陸」した。「銃剣とブルドーザー」の言葉で語り継がれる、沖縄各地であった強制的な土地接収の一つ。島の北西部で81戸の土地を奪い、阿波根宅を含む13戸をブルドーザーで破壊、焼き払うなどして射爆撃演習場にした。

約23平方キロの伊江島は、既存の基地と合わせ6割が米軍用地と化した。阿波根たちは、土地という生活の糧を取り返すための闘いを強いられる。

55年といえば、本土では前年の第五福竜丸事件を受けた原水爆禁止署名が野火のように広がり、8月に第1回原水禁世界大会が開かれた年だ。その頃、沖縄では米軍の暴力がこのように顕在化し、核兵器の配備まで始まろうとしていた。

沖縄本島の嘉手納基地に56年、戦術核ミサイル「オネスト・ジョン」が持ち込まれ、60年代に入ると、核巡航ミサイル「メースB」の配備が進む。72年の本土復帰を期限に撤去されていくが、ピークの67年には1300発の核兵器がひしめいたとされる。

伊江島は、まさに核戦争をも想定した演習場だった。BDU12型、8型といった核模擬爆弾が、投下後の急旋回の訓練などをする戦闘機から地面に突き刺さった。

阿波根たちは、それらを目の当たりにしながら土地闘争を続けたのだった。住民の苦境と米軍の非道を訴える那覇での座り込みや、沖縄本島を縦断する行進。逮捕、投獄されながらも演習地の柵を越えて耕作し、イモやマメなど生きるための食料を賄った。ヌチドゥタカラの家にある砲弾類は、鉄くずとしての価値も意識して集めた一部だ。

「思想より生活が先にある、土のにおいのする闘い」。伊江島で1歳から15歳までを過ごし、米国留学などを経て3年前に島に戻った文筆家の榎本空(そら)さん(37)は、阿波根たちの運動をそう形容する。父親が阿波根に「弟子入り」するために移住し、自身も阿波根を「おじい」と慕った。

阿波根たちが話し合って定めた、米軍と向き合う際のルール「陳情規定」が伝わる。「耳より上に手をあげない」「ウソ偽りを絶対に語らない」「人間性においては、生産者であるわれわれ農民の方が軍人に優(まさ)っている。破壊者である軍人を教え導く心構えが大切である」…。

核の威力さえ背にした米軍と、丸腰の農民。圧倒的に非対称な力関係の中で、阿波根の非暴力思想は戦略としても揺るぎないものだった。反核の訴えも「日々、命が脅かされる切実さの中で語られた」と榎本さんは言う。

伊江島の土地闘争は沖縄各地の反基地闘争も刺激した。米軍による地代の支払いなどに一定のルールが確立され、本土復帰運動にもつながっていく。伊江島の米軍用地は復帰までに、全体の6割から3割に縮減。阿波根はその後も「反戦地主」の一人として、米軍に土地を提供し続ける国策や課税を巡る訴訟を闘った。

今、阿波根たちの闘いに再び光が当てられつつある。昨年2~5月、原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市)で、阿波根が土地闘争の間に撮りためた写真が沖縄県外で初めて展覧会の形で紹介された。今年1月までに京都、東京にも巡回した。

米軍演習による被害の証拠を残すなど、抵抗の手段としてカメラを手にした阿波根だが、住民の日常の表情も捉えている。伊江島に残るネガからデジタルプリントし、展覧会のキュレーターを務めた東京工芸大の小原(こはら)真史准教授(46)は「時空を超える写真の力を感じた」と評し、その現代性について「基地問題は今も全く終わっていない」と端的に語る。近く写真集にまとめるという。

榎本さんも、著書で阿波根の生きざまをたどることを構想中だ。「英雄視するような本にはしない。島の風土、人々と共に生きた当たり前の人間として描きたい」

阿波根は92年の著書「命こそ宝」のあとがきに記す。「軍事力を強化する国は、国民を苦しめる悪い国であります。それに武器に頼って生きる人間より不幸な人間はおりません」。素朴な「丸腰」の語りが、沖縄や核を巡る状況も含め、日本と世界の今をまっすぐに射抜く。(道面雅量)

あはごん・しょうこう

沖縄県本部町生まれ。伊江島で家庭を持った後、農業移民として単身でキューバやペルーに渡り、1934年に帰国。戦後、米軍統治下の島で「土地闘争」を率い、66年の第12回原水禁世界大会にも出席している。著書に「米軍と農民」「命こそ宝」(いずれも岩波新書)など。写真は一般財団法人わびあいの里提供。

連載「この人の〝反核〟」は今回で終わります。

(2025年2月28日朝刊掲載)