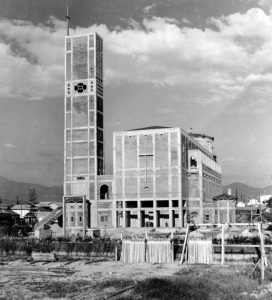

[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1954年8月6日 世界平和記念聖堂完成

25年3月3日

「追憶を形に」国内外から

1954年8月6日。広島市幟町(現中区)に世界平和記念聖堂が完成した。被爆したカトリック幟町教会のフーゴ・ラサール神父(90年に91歳で死去)が建設に奔走。原爆犠牲者をいつまでも追憶し続けるとの思いを形にした。鐘塔の聖堂記には「逝ける犠牲者の永遠の安息と人類相互の恒久の平安のために祈られんことを」と刻まれた。

この日は宗教行事の献堂式に続き、慰霊祭と完成式があり、2千人収容の聖堂を信徒が埋めた。ラサール神父の知人のつてで建設後援会名誉総裁を務めた高松宮さまや11カ国の外交官たちも出席。「戦いの傷を癒やすとともに平和への道の象徴である」とのローマ教皇からのメッセージが伝えられた。

聖堂は建築家の村野藤吾さん設計の鉄筋造で、十字架を含む最高部まで56・40メートル。屋根までは23・0メートルと、5階建ての建物が入る大きさとなった。50年10月に起工式をしたが、6月に始まった朝鮮戦争に伴う物価の高騰や資材の不足に悩まされ、何度か中断。4年近い歳月を費やした。

申し出4000人分

ラサール神父は教会で被爆。生き残った意味を考えた末に記念聖堂の建設構想にたどり着き、46、47年に巡った欧州や南米でローマ教皇や信徒から賛同を得ていた。米国の実業家から多額の寄付を受けた。それだけでは到底足りず、教会の仕事の合間を縫い、夜行列車も使いながら東京や大阪などの企業に寄付を頼んで回った。

村野さんは「長身の神父が三等車のすみの方で、身体を『く』の字に折って眠っておられるのを幾度か見かけた」(64年の「十人百話6」)と振り返る。感銘を受け、設計料を辞退した。施工した清水建設も工事費の抑制に努めた。

亡くなった人の「苦しみ悲しみが、世界平和の基礎となるよう」という教会側の建設趣旨に賛同し、広島の市民たちも協力した。原爆や戦争で亡くなった家族、知人の名前を申込書に記し、献金を申し出た。名前は「黄金書」と呼ばれる芳名録に転記され、完成後にミサで慰霊された。約4千人分に上った。

幟町教会に通っていた「福音の光修道会」(廿日市市)の司祭深堀升治さん(87)は他の信徒たちと同様、近所の家に献金を依頼して歩いた。信者ではなくても協力してくれる人が多かったという。一方で「『そんな金があるなら飯を食わせ』との声も聞きました」。

宗教を超えて

被爆の傷痕もまだ残る物質的な豊かさが欠ける社会での一大事業だった。ラサール神父は「皆あまり金は持っていませんでしたが、広い気持、世界的な気持で寄付をしたんです。(略)狭い一つの宗教の範囲ではなくて、宗教そのもの、それ以上の意味があると理解し、認めてくれた」(83年の講演録)と広島市民や企業への感謝の気持ちを語っている。

同じように戦争で被害を受けたドイツ、オーストリアの自治体などから聖櫃(せいひつ)やパイプオルガン、ステンドグラスが届いた。54年の完成後も装飾品の取り付けなどは続き、62年に高窓のステンドグラスなど一連の整備がすべて終わった。(下高充生)

(2025年3月3日朝刊掲載)