[ヒロシマドキュメント 被爆80年 1945.8.6~2025] 1955年8月 原水爆禁止世界大会

25年3月16日

「1発の原爆が無辜の人を、老人を、子どもを、女を、無残にも殺してしまって良いものだろうか」

心身の傷 広く伝える決意

被爆から10年。1955年8月に広島市で初めて開かれた原水爆禁止世界大会で、広島、長崎の原爆被害者たちが「あの日」から続く苦しみを全国各地や海外から集った参加者に語った。被爆で心身に深い傷を負ったばかりか、国の援護はなく社会で苦境を強いられていた。参加者は初めて聞く実情に向き合い、被害者の側にも気持ちの変化が芽生えた人がいた。原水爆禁止と被害者救済を両輪と位置づける運動が共有されていく。(編集委員・水川恭輔、宮野史康)

被害者が発言 会場から拍手

原水爆禁止世界大会初日の1955年8月6日。広島市の平和記念公園(現中区)にあった主会場の市公会堂は、約1900席が参加者で埋め尽くされた。24歳の高橋昭博さん(2011年死去)が広島の原爆被害者代表として発言した。

「1発の原爆が無辜(むこ)の人を、老人を、子どもを、女を、無残にも殺してしまって良いものだろうか。人類の敵として許されないものであろう」

市立中(現基町高)2年生の時に爆心地から約1・4キロの校庭で手や足を焼かれ、同級生は相次ぎ命を奪われた。自身は長い療養の末に命をつなぐが、やけどの痕が残る右手は自由に動かなくなった。就職活動では、そのために不採用となった会社もあった(78年の著書「ヒロシマ、ひとりからの出発」)。

市の臨時職員となった後、よりどころを求めて「原爆被害者の会」に入る。会も加わる世界大会の広島準備会では、原爆被害者の問題にも真剣に取り組むべきだという意見が出ていた。高橋さんは思うままに話してほしいと発言を頼まれた。

参加者は、「<原水爆禁止>という理念に共鳴していても、被爆の実態をそれほど深くは知っていない」(同書)。ほかの被害者の苦境も背に訴えた。「私はこの通り上半身に火傷の痕があるが、広島にはまだまだひどい人がいるのです」

長崎を代表し、長崎原爆乙女の会の山口みさ子さんが涙ながらに続く。「原爆のため母を失った人、また今に母が倒れたらどうするかも分からない人は、いっそ死んでしまおうとまで考えます。しかし今私たちが死んだら、原爆の恐ろしさを世界中の人に誰が知らせてくれるのでしょう」

会場に拍手が鳴り響いた。大会に出ていた被爆者の阿部静子さん(98)=南区=は参加者の「やさしい眼(まなこ)」に励まされた。「生傷をさらに傷つけることを言われ、心が沈んでおりましたが、大会に来ていたのはやさしい人たちでした」

広島準備会事務局長の森滝市郎さんの回顧によれば、広島の原爆被害者からは「もっと多くの声を聞いてほしい」と要望が上がった。そのため、大会の運営委員会と折衝。市内6会場での2日目の討議の前に急きょ被害者との懇談を設け、それぞれ十数人を配置した。

「父を失い、就職、受験に行けば原爆症はだめだとハネられ」「初めて何もかもぶちまけて言わせてもらった」…。当時の本紙は、各会場での被害者の話に、海外からの参加者も「人ごとではない」「同情にたえない」と感じていたと伝える。

大会は、後に国連などにも広がる被害者の声に重きを置いて核兵器を考える議論を切り開いた。米水爆実験で被曝(ひばく)後に亡くなった第五福竜丸の乗組員、久保山愛吉さんの妻すずさんも遺族の思いを語った。

最終日の8日に発した大会宣言はこう訴える。「原水爆被害者の不幸な実相は、ひろく世界に知られなければなりません。原水爆が禁止されてこそ、真に被害者を救うことが出来ます」。起草には自身も被爆した森滝さんが関わり、救済を「運動の基礎」とうたった。

9月には、大会を東京で準備した全国組織が発展し、原水爆禁止日本協議会ができる。翌56年、長崎市で第2回を開く。

千葉から参加 高校生に衝撃

「私達は今迄どうして見捨てゝいたのだろうか」

発行の記録誌に刻む

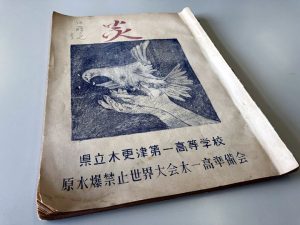

広島市での原水爆禁止世界大会では、多くの参加者が被害者の生々しい話を初めて聞いた。千葉県の木更津第一高(現木更津高)から参加した鴇田(ときた)初男さんたち生徒5人は、大会翌月の1955年9月に発行した記録誌「炎」にその衝撃を書き残している。

「これらの人々を私達は今迄(いままで)どうして見捨てゝいたのだろうか」「被害者を救済することは原水爆を禁止することと同様に、私達日本国民のなすべき重要な事だと思います」

前年のビキニ被災を機に、自主自立の校風や戦争を体験した教員たちの平和への思いもあり、同校の生徒たちは原水爆禁止署名運動や募金を熱心に展開。8月6日開幕の大会へ準備会を組織し、4人が県代表に選ばれたほか、もう1人が自発的に参加した。広島側は宿泊施設が足りない中で婦人会が「参加者と話したい」と民泊を準備し、生徒たちの宿泊先も主会場の市公会堂近くの誓願寺だった。

「炎」収録の参加日記は、開幕前夜をこう記録する。「夜、現地婦人会(三分の一は被爆者)員と懇談する。当時の様子や現在の状況について。涙なくしては聞かれない物語ばかりである」

初日は被害者代表の訴えを聞き、2日目も分散会場の小学校で苦境に触れた。広島の男性は「妻は原爆で両眼を失い、娘は右眼を失い親子三人で眼が三つの状態」。長崎の20代女性は泣きながら「この通りの顔と身体になってしまったので結婚も出来ず」―。鴇田さんは「炎」の中で「胸の中までジーンと沁(し)みこんでくるようでした」と記す。

戻った生徒たちは28日、木更津市で市民への報告会を開催。学校新聞でも被害者の訴えを詳しく紹介した。「炎」は同窓会が受け継ぎ、近年地元の郷土史家の栗原克栄さん(74)が光を当て、木更津高の学校史に掲載された。「世の不条理に触れた若者たちのまっすぐで伸びやかな活動だった」とみる。

大会記録によれば、広島県外からは米国統治下だった沖縄を除く45都道府県の2300人以上が参加。世界大会として開かれたが、まず日本の市民に広く被害者の実情を伝えた側面が強かった。

広島 救援の組織化が進む

原水爆禁止世界大会の準備を担った森滝市郎さんは大会終了直後の印象的な一幕を振り返っている。「ひとりの被爆婦人が大会事務室の窓にかけよってきて叫んだ。『先生、生きとってよかったあ』(生きていてよかった)と」(1976年の著書「反核三〇年」)

同じく準備に携わった藤居平一さんも、広島で被爆した村戸由子さん(2022年死去)が同様の言葉を言ったと証言(聞き取り「まどうてくれ」)。村戸さんは大会2日目に体験を話した後に大きな拍手を受け「ああ、私は一人ではないんだ」と感動して思わずそう叫んだと記す(97年の「人間銘木」収録の手記)。

広島では、この言葉が一つの道しるべとなって救援の組織化が進む。

55年11月、大会宣言の実現を掲げて原水爆禁止広島協議会が発足。森滝さん、広島県の大原博夫知事、広島市の渡辺忠雄市長たち7人が代表委員に就き、県内54機関・団体の代表59人も常任委員として参加した。協議会の中には「原爆被害者救援委員会」が置かれた。

藤居さんは救援委員会の幹事長を務め、役割をこう受け止めた。「世界大会に出席された被害者は、『十年間の苦しみをやっと訴えることができた。ほんとうに生きていて良かった』といわれました。この委員会は、正にこの言葉が全被害者のことばとなることを願いとして生まれました」(56年2月の機関紙寄稿「まだまだこれからです」)

委員会は「いのち」に関わる活動を重視。大会の中国代表団から寄せられた救援金を治療に生かそうと市原爆障害者治療対策協議会に寄託した。また、被害実態を知らせてほしいという全国各地の声に応え被害者を集会に派遣した。「この活動が被害者自身に『生きてきてよかった』『生きねばならぬ』と大きな勇気を与えている」(同)

一方、県内では地域組織の設立が進んでいた。県東部の芦品郡の原爆被害者の会は、会長に就く井上昇さんの世界大会参加をきっかけに55年10月に結成。同年、大竹市や県北の甲奴郡にも会ができた。委員会は、原爆被害者が権利要求の主体となる運動を一層推し進めるため、被害者組織の全県的な団結を目指していく。

東西両陣営の国から参加者を招く

全米科学者連盟によれば、1955年の核兵器保有数は、米国が2422、ソ連が200、英国が10。米国中心の資本主義陣営(西側)と、ソ連盟主の共産主義陣営(東側)との対立構図の下で増え続けていた。原水爆禁止世界大会は人類共通の危機として核兵器の問題を考えるため両陣営の国から参加者を招いた。

ただ、西側に属する日本政府は当初、共産圏からの入国を原則認めない方針を示した。一方で原水爆禁止の世論の高まりの中、最終的には、北朝鮮を除き、国交未回復のソ連や中国からの入国も認めた。

大会は国内に向けても超党派の参加を呼びかけた。与党日本民主党(55年11月に自由党と合同し自民党結成)を率いる鳩山一郎首相は大会に祝辞を寄せ、社会党の左派、右派や共産党は所属議員が会場で発言した。

大会議長団は日本のほか、米国やポーランドなどの参加者から選び、4月まで8年間広島市長を務めた浜井信三さんが代表であいさつした。平和宣言で戦争放棄を説いてきた浜井さんは「ノー・モア・ヒロシマズ」の訴えは「ノー・モア・ウォー(戦争)」との「対句の形でなければならない」と呼びかけた。

準備に携わり、日本被団協初代事務局長も務めた藤居平一さんは、大会でのこの呼びかけを「後世に残したい」と語っている(97年の「広島平和科学」収録)。藤居さんの「ウォー」の念頭には日本が戦争で各国に与えた被害があり、原水爆禁止の訴えへの共感を世界に広げるためには「内を省みる力」が必要だと考えていた。

<大会宣言の一部>

原水爆被害者の不幸な実相は、ひろく世界に知られなければなりません。その救済は世界的な救済運動を通じて急がれなければなりません。それがほんとうの原水爆禁止運動の基礎であります。原水爆が禁止されてこそ、真に被害者を救うことが出来ます。

私たちは、世界のあらゆる国の人々が、その政党、宗派、社会体制の相違をこえて、原水爆禁止の運動をさらにつよくすすめることを世界の人々に訴えます。

(2025年3月16日朝刊掲載)