[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1956年8月10日 日本被団協結成

25年3月22日

「人類の危機救う」宣言

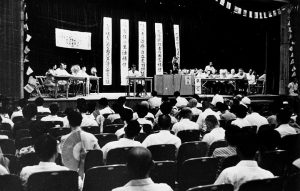

1956年8月10日。長崎市での第2回原水爆禁止世界大会の会場で、地元長崎県や広島県からの参加者が原水爆被害者全国大会を開いた。原水爆禁止や犠牲者への国家補償を訴える垂れ幕を掲示。「日本原水爆被害者団体協議会」(日本被団協)が発足した。

広島大教授で55歳の森滝市郎さんが代表委員の一人に就き、結成宣言「世界への挨拶(あいさつ)」を読み上げた。「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」

5月の広島県被団協結成に合わせ長崎、愛媛、長野との4県の被害者の連携が動き出し、各地の団体が入る初の全国組織に発展した。代表委員は広島3人、長崎2人。事務局長に広島県被団協の藤居平一さんが就いた。

理事には愛媛、長野両県に加え、被害者団体やその結成の動きがあった都府県を含め計15都府県の被害者たちが就任。救援の「一円募金」を続ける兵庫県の副島まちさんも名を連ねた。組織づくりはさらに各地で進み、60年代前半までに39都道府県にできた。

勇気ある発信

現在の代表委員の一人、田中熙巳(てるみ)さん(92)=埼玉県新座市=は日本被団協の結成時24歳。長崎で被爆し、親族5人を失っていた。世界大会が開かれた8月9日から3日間は進学先の東京から帰省中で、大会行事に連日参加した。

約3千人が集う中、「勇気ある人が声を上げる姿に感動した。被爆から10年以上過ぎ、やっと目を向けてもらうんだという熱気があった」。被爆者が自身の体験を身をもって伝える姿を目に焼き付けた。

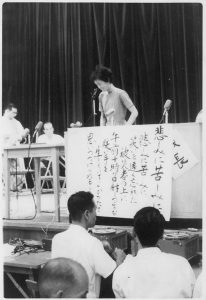

長崎の被害者代表の渡辺千恵子さん(93年に64歳で死去)は被爆して下半身不随になり、母に抱えられ登壇。「みじめな姿を見てください。原爆は私たちだけでたくさんです」と訴えた。広島の阿部静子さん(98)=広島市南区=も壇上で発言。3月の国会請願から戻る列車で心境を書いた詩が張り出された。「生きていてよかったと 思いつづけられるように」―。

援護の道開く

日本被団協は9月、国家補償の訴えをより具体化した「原爆被害者援護法案要綱」を作成。国費による被害者の医療費負担に加え、生活保障の手当を求めた。援護対象の「原爆被害者」に原爆死没者やその家族も明確に位置づけ、弔慰金や遺族年金の支給も記した。

12月には、日本被団協として政府や国会議員に請願。被害者援護を求める世論が高まる中、与党自民党、野党社会党が政府に健康管理や医療を求める「原爆障害者の治療に関する決議案」を衆院で共同提案し、満場一致で採択された。

藤居さんは、前年の世界大会の中国代表団からの救援金をきっかけに、与党が動くとみていた。広島では、藤居さんが関わって市原爆障害者治療対策協議会に治療費として寄託された。ただ、「(厚生省関係の自民党国会議員が)救援金をすぐ中国へ返してくれ、すぐ法律をつくるからといいました。きたなと思いました」(96年の「広島平和科学」収録)。

海外からの救援は、日本政府の援護の空白をあぶり出した。被爆から11年以上たった57年2月、政府は「被爆者」援護を初めて定めた原爆医療法案を国会へ提出する。(下高充生)

(2025年3月22日朝刊掲載)