[私の道しるべ ヒロシマの先人たち] 前広島県被団協事務局長 前田耕一郎さん(76) 近藤幸四郎

25年3月31日

「誤った国策」明記 譲らず

広島県被団協(箕牧(みまき)智之理事長)の事務局長を7年半担い、昨年6月に退いた。鹿児島で生まれ育ち、被爆者でも被爆2世でもない。それでも「皆さんとの交わりがあって今の自分がある」と、引き続き広島市中区の事務所に毎週詰める。

この四半世紀、平和記念公園(中区)内の原爆資料館と国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の両館長も務めるなど立場を代えながら被爆者の訴えや思いに接してきた。その中で、深く付き合ったのは1年ほどながら「大きなインパクトを受けた」のが近藤幸四郎さんだ。被爆者7団体をつなぐ広島被爆者団体連絡会議(被団連)の事務局長だった。

追悼平和祈念館は、被爆者援護法(1994年制定)に基づき国が原爆犠牲者への弔意を表すため建設が決まった。国が東京で開く「検討会」の議論と並行し、広島でも被爆者7団体から意見を聴く懇談会が設けられた。そこで近藤さんは厳しく注文を付けていた。

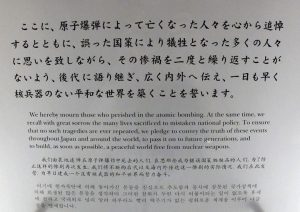

「準備で私が関わったのは開館前の最後の1年。近藤さんたちは怒っていましてね。議論は熾烈(しれつ)でした」。焦点化していたのは、地下の追悼空間に向かうスロープに設けられた説明文だ。国の当初案にあった「国策を誤り(戦争へ進んだ)」を、東京の識者らは「不幸な(戦争)」と変更。これに近藤さんたちが猛反発した。

「近藤さんをはじめ被爆者には『まどえ(償え)』という強い思いがあったから、国が責任を逃れるような表現は許せなかったんでしょう」。曲折の末、「誤った国策」という文言が国の施設に盛り込まれた。

それ以外にも近藤さんたちが声を上げ、形になったものがある。名称への「国立」明記や、遺影の登録・公開にみられる被爆死没者一人一人の追悼だ。生き残った負い目、死者への思いの強さが根底にあったからだ。

近藤さんは爆心地から約2・3キロの皆実町(現南区)の自宅で被爆。旧制中学1年で建物疎開作業がたまたま休みになり、助かった。中学3年の兄は袋町(現中区)にあった広島中央電話局に動員されて被爆死したが、家族に謝罪も補償もなかった。

その怒りが、大学を卒業して入った電電公社広島電話局(現NTT西日本)での被爆者運動や原水禁運動につながっていく。後に運動が政争から分裂する中でも、近藤さんは74年に結成された被団連の事務局長を手弁当で務め、団体間や行政との調整に心を砕き続けた。「被爆者がまとまることの大切さ、力強さを信じ、それを画策できる人だと市側から見ていても思いました」

追悼平和祈念館は2002年8月1日、開館した。テープカットの場にいて「ふさわしい」近藤さんの姿はなかった。転移したがんの進行で来場はかなわず、同月21日に亡くなった。69歳だった。「被爆者の熱意があってできた施設。近藤さんにはぜひ見てほしかった」との思いは消えない。後に登録された本人の遺影を館内で眺め、何度も語りかけたという。

被爆者ではない自分が、近藤さんに倣ってきたもの。それは「言うべきは言う」姿勢だ。松井一実広島市長が職員研修で「教育勅語」の一部を引用していると知った時は、元市職員でありながら被団協として抗議すべきだと進言した。「誤った国策」で戦争へ突き進んだ時代の教育理念を評価することなどあってはならない―。心からそう思ったからだ。

いつか被爆者がいなくなる時が来る。それでも核兵器のない世界に向けた運動がある限り、被爆者が示してきた姿勢はよりどころになると信じている。自らが近藤さんから感じ、行動してきたように。(藤村潤平)

まえだ・こういちろう

広島大大学院経済学研究科を修了し、1974年に広島市職員。広島国体実行委員会事務局事業課長などを経て2002~06年に国立広島原爆死没者追悼平和祈念館長、06~13年に原爆資料館長。16~24年に広島県被団協事務局長を務めた。安佐北区在住。

(2025年3月31日朝刊掲載)