対馬丸の悲劇 伝え続ける 1500人犠牲 沖縄の学童疎開船 記念館・生存者 証言に力

25年4月7日

太平洋戦争中に米潜水艦に撃沈された沖縄の学童疎開船「対馬丸」。判明しているだけで約1500人が犠牲になった。次代への教訓にするため、事件を伝え続けなければ―。高齢になった生存者や、那覇市にある「対馬丸記念館」が証言活動に力を入れている。(小林可奈)

対馬丸は1944年8月21日、約1800人を乗せて那覇を出港。九州へ向かう途中の鹿児島県沖で、22日夜に米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈んだ。直撃から沈没まで10分ほど。海に投げ出された人もいれば、船内に取り残された人もいた。

証言活動をする照屋恒(ひさし)さん(85)=那覇市=は、母と国民学校2年の姉と乗船。姉は学童疎開の一員で船首側にいた。船尾側にいた照屋さんと母は沈んでいく船から海へ飛び込み、たるにつかまった。母は姉を捜すため暗い海の中に向かい、戻らなかった。照屋さんは「幼かった私は家族を奪われ、学童たちは夢半ばに沈められた。無念だったろう」と振り返る。

「軍の足手まとい」

当時、沖縄など南西諸島の海域では船舶への攻撃が相次いでいた。それでも日本政府は、沖縄の県民たちを疎開させる方針を決定。「軍の足手まといとなる」などの理由で「老幼婦女子」たちが海を渡ることになった。

対馬丸の犠牲者は学童約780人を含む約1500人とされるが、正確な数は「不明」だ。背景には、旧日本軍が生存者たちにかん口令を敷いたことや、戦後も27年にわたる米統治で戦没者調査が進まなかったことがあるとされる。

対馬丸記念館は2004年の開館から昨年までに35万人が来場。「語り部」事業にも取り組んでいる。照屋さんが語り部になったのは70歳を過ぎてからだ。事件を知る生存者が減り「伝えなくては」という思いが強まった。年二十数回程度、国内外の幅広い年代の人に語り継いでいる。

過去に学ばねば

語り部のうち生存者は照屋さんを含む2人。遺族や同館職員たち戦後生まれの語り部が大半を占めるようになった。生存者の高齢化に伴い、同館では07年に語り部養成講座をスタート。要望に応じ不定期で開いて事件の概要を伝え、生存者の遺族やタクシー運転手たち37人を認定してきた。

同館の嶋袋寿純学芸員は「事件を語り継ぐ人を増やす上で一助になっている」と話す。一方で認定した語り部の活動には個人差があり、幅広い活発化が課題だという。

事件から80年が過ぎる中、自衛隊と米軍は台湾有事を念頭に演習を重ね、沖縄・先島諸島からの避難計画も具体化する。証言活動を続ける照屋さんは言う。「戦争は突然やって来るものではない。だからこそ現在に注意を払い、過去に学ばなくてはならない。多数の犠牲を出した負の歴史を繰り返さないために」

--------------------

比治山にも慰霊碑

乗船の陸軍兵ら弔う

本土へ向かった対馬丸には、護衛の任務で広島を拠点にした陸軍兵も乗船していた。宇品(広島市南区)の旧陸軍船舶司令部(通称暁部隊)の船舶砲兵約40人だ。うち半数が戦死したとされる。南区の比治山陸軍墓地に船舶砲兵部隊の慰霊碑があり、その手前の碑に「対馬丸乗船 沖縄疎開学童之霊」と刻まれている。

兵士の遺族たちでつくる「船舶砲兵部隊慰霊碑を守る会」が毎年10月に碑前で慰霊祭を開催。戦死者とともに、対馬丸の犠牲者を弔ってきた。吉田只五郎会長=西区=は「多くの命を奪った戦争を繰り返さないためにも、事件を風化させてはならない」と力を込める。

--------------------

国策の実像 本やアニメでも

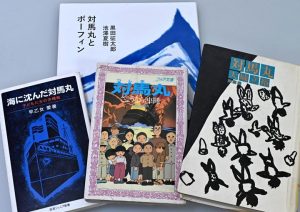

対馬丸の悲劇は、書籍や映像を通しても伝えられてきた。

沖縄初の芥川賞作家大城立裕(1925~2020年)たちが著した「対馬丸」(理論社)は、生存者たちからの聞き取りを基に事件をたどる。日本軍部隊の配備が進む中で疎開が強行されたこと、対馬丸は親たちが「安全」と期待した軍艦ではなく老朽貨物船だったこと―。国策の実像や翻弄(ほんろう)される民を浮き彫りにする。

1980年代に製作されたアニメ映画も、平和学習などに活用されてきた。エンドロールに「遭難学童」の名前を並べ、一人一人の命を数に収めず、立ち上がらせる。

このほか、早乙女愛著「海に沈んだ対馬丸」(岩波ジュニア新書)、作家の池澤夏樹とイラストレーターの黒田征太郎が手がけた絵本「対馬丸とボーフィン」(スイッチ・パブリッシング)などもある。(敬称略)

(2025年4月7日朝刊掲載)

対馬丸は1944年8月21日、約1800人を乗せて那覇を出港。九州へ向かう途中の鹿児島県沖で、22日夜に米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈んだ。直撃から沈没まで10分ほど。海に投げ出された人もいれば、船内に取り残された人もいた。

証言活動をする照屋恒(ひさし)さん(85)=那覇市=は、母と国民学校2年の姉と乗船。姉は学童疎開の一員で船首側にいた。船尾側にいた照屋さんと母は沈んでいく船から海へ飛び込み、たるにつかまった。母は姉を捜すため暗い海の中に向かい、戻らなかった。照屋さんは「幼かった私は家族を奪われ、学童たちは夢半ばに沈められた。無念だったろう」と振り返る。

「軍の足手まとい」

当時、沖縄など南西諸島の海域では船舶への攻撃が相次いでいた。それでも日本政府は、沖縄の県民たちを疎開させる方針を決定。「軍の足手まといとなる」などの理由で「老幼婦女子」たちが海を渡ることになった。

対馬丸の犠牲者は学童約780人を含む約1500人とされるが、正確な数は「不明」だ。背景には、旧日本軍が生存者たちにかん口令を敷いたことや、戦後も27年にわたる米統治で戦没者調査が進まなかったことがあるとされる。

対馬丸記念館は2004年の開館から昨年までに35万人が来場。「語り部」事業にも取り組んでいる。照屋さんが語り部になったのは70歳を過ぎてからだ。事件を知る生存者が減り「伝えなくては」という思いが強まった。年二十数回程度、国内外の幅広い年代の人に語り継いでいる。

過去に学ばねば

語り部のうち生存者は照屋さんを含む2人。遺族や同館職員たち戦後生まれの語り部が大半を占めるようになった。生存者の高齢化に伴い、同館では07年に語り部養成講座をスタート。要望に応じ不定期で開いて事件の概要を伝え、生存者の遺族やタクシー運転手たち37人を認定してきた。

同館の嶋袋寿純学芸員は「事件を語り継ぐ人を増やす上で一助になっている」と話す。一方で認定した語り部の活動には個人差があり、幅広い活発化が課題だという。

事件から80年が過ぎる中、自衛隊と米軍は台湾有事を念頭に演習を重ね、沖縄・先島諸島からの避難計画も具体化する。証言活動を続ける照屋さんは言う。「戦争は突然やって来るものではない。だからこそ現在に注意を払い、過去に学ばなくてはならない。多数の犠牲を出した負の歴史を繰り返さないために」

--------------------

比治山にも慰霊碑

乗船の陸軍兵ら弔う

本土へ向かった対馬丸には、護衛の任務で広島を拠点にした陸軍兵も乗船していた。宇品(広島市南区)の旧陸軍船舶司令部(通称暁部隊)の船舶砲兵約40人だ。うち半数が戦死したとされる。南区の比治山陸軍墓地に船舶砲兵部隊の慰霊碑があり、その手前の碑に「対馬丸乗船 沖縄疎開学童之霊」と刻まれている。

兵士の遺族たちでつくる「船舶砲兵部隊慰霊碑を守る会」が毎年10月に碑前で慰霊祭を開催。戦死者とともに、対馬丸の犠牲者を弔ってきた。吉田只五郎会長=西区=は「多くの命を奪った戦争を繰り返さないためにも、事件を風化させてはならない」と力を込める。

--------------------

国策の実像 本やアニメでも

対馬丸の悲劇は、書籍や映像を通しても伝えられてきた。

沖縄初の芥川賞作家大城立裕(1925~2020年)たちが著した「対馬丸」(理論社)は、生存者たちからの聞き取りを基に事件をたどる。日本軍部隊の配備が進む中で疎開が強行されたこと、対馬丸は親たちが「安全」と期待した軍艦ではなく老朽貨物船だったこと―。国策の実像や翻弄(ほんろう)される民を浮き彫りにする。

1980年代に製作されたアニメ映画も、平和学習などに活用されてきた。エンドロールに「遭難学童」の名前を並べ、一人一人の命を数に収めず、立ち上がらせる。

このほか、早乙女愛著「海に沈んだ対馬丸」(岩波ジュニア新書)、作家の池澤夏樹とイラストレーターの黒田征太郎が手がけた絵本「対馬丸とボーフィン」(スイッチ・パブリッシング)などもある。(敬称略)

(2025年4月7日朝刊掲載)