[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1962年10月 キューバ危機

25年4月8日

e="font-size:106%;font-weight:bold;">科学者ら核抑止に警鐘

1962年10月23日。「米、キューバを封鎖」の大見出しが中国新聞夕刊1面に載った。ソ連によるキューバへの核ミサイル搬入を受け、ケネディ大統領が前日、キューバ行きの「攻撃的軍事装備」を積んだ船を引き返させるなどの対抗措置を発表。ソ連も「米国が侵略を企てるなら、強力な報復攻撃を行う用意がある」と警告し、核戦争の緊張が高まった。

京都会議開始

「辛うじて核戦争を回避できたという恐るべき経験」(68年刊「核時代を超える」)。49年に日本人で初めてノーベル賞を受賞した京都大教授で物理学者の湯川秀樹さんは、キューバ危機をこう捉えた。62年5月に核兵器の問題を議論する「科学者京都会議」を始めたばかりだった。

55年に、核戦争による人類存続の危機や核兵器と戦争の廃絶を訴える「ラッセル・アインシュタイン宣言」が発表されていた。英国の哲学者のラッセルやアインシュタイン、湯川さんたち著名な11人が署名。科学者が立場を超えて核兵器と戦争の問題を話し合う国際会議「パグウォッシュ会議」も、57年にカナダで初めて開かれた。

日本から参加した湯川さんや物理学者の朝永振一郎さん(65年にノーベル賞受賞)は、その国内版として京都会議を提唱。62年5月、京都市で初会合を開いて声明をまとめた。

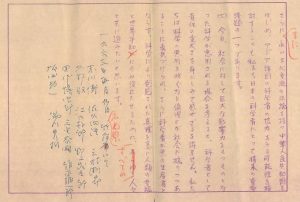

小説家の川端康成さんたち文化人を含む21人が名を連ね、核保有国のいう「核兵器による戦争抑止」への反対を表明。「相対峙(たいじ)する諸国は必然的に、より大きな報復力の保持につとめ、ますます巨大な戦争遂行能力をもつ」「戦力や情勢に対する誤った判断などにもとづく戦争勃発の危険を増大させる」と指摘した。

その懸念を一層深めたキューバ危機を経て、63年5月に竹原市で第2回会合があった。開催に携わったのが、第1回の声明にも署名した市出身の理論物理学者で広島大名誉教授の三村剛昴(よしたか)さん。18年前、所長を務めていた広島文理科大の理論物理学研究所は原爆で壊滅し、自身も被爆して頭をけがしていた。

会場のホテルで湯川さん、朝永さんたち11人が3日間の日程で議論。三村さんは「被爆の状況は私自身経験したことで、その悲惨さはよく知っている」(当時の本紙)との思いで参加し、初日に座長を務めた。「広島折鶴の会」の子どもたちからの議論に期待するメッセージを紹介し、「核をなくすにはどうするかが問題」などと投げかけた。

一掃へ努力を

討議後、11人は広島市に移り声明を発表した。「いつ再び、キューバ危機の如(ごと)き事態が世界のいずれかの地点で発生しかねない」と強調。「世界各国のすべての民衆は、少数の世界政策決定者によって『人質』にされている」と、核の脅しに依拠する抑止政策にあらためて警鐘を鳴らした。

三村さんはその2年後に67歳で死去。湯川さんは「私たちは核兵器をこの地球上から一掃するためにより一層の努力をしなければならないと痛感いたします」と弔辞を寄せた。京都会議は66年に東京で第3回を開催。湯川さんは81年に74歳で亡くなるまで、さまざまな場で核兵器の廃絶を説き続けた。(編集委員・水川恭輔)

(2025年4月8日朝刊掲載)