[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1965年6月27日 「きのこ会」結成

25年4月13日

yle="font-size:106%;font-weight:bold;">小頭症被爆者 存在示す

1965年6月27日。米軍の原爆投下により母胎で放射線を浴び、知能や体に障害を負った小頭症被爆者と家族たちが、広島市で「きのこ会」を結成した。「たとえ日かげで育とうとも、キノコのように、落葉をおしのけてすくすくと、たくましく成長してくれますように」との思いを、その名に込めた。

富士見町(現中区)の婦人会館であった最初の集まりには、20歳が近づく当事者6人や親たちが参加した。「親が生きている間はみてやれるが、われわれが死んだらどうなるか」「原水爆禁止運動なんかでも私たちの子供のことはにぎりつぶされてしまった」(66年の会報)。活動の柱を原爆症認定▽終身保障▽核兵器廃絶―の3点とした。

小頭症被爆者の存在は米国が設置した原爆傷害調査委員会(ABCC、現放射線影響研究所)が早くから認識していた。52年の小児科医の論文では、胎児期の前半に爆心地から1・2キロ以内で被爆した11人のうち7人が知的障害を伴う小頭症だったと分析。効果的な遮蔽(しゃへい)物がなければ「原子爆弾の放射線によって胎児に中枢神経系欠損が起こり得る」と結論付けた。

一方、親の一人はABCCから「原爆のせいではない、母体の栄養失調が原因と思われる」と説明されたと証言。「ABCCへはただ貴重な資料を提供してきただけ」(66年の会報)と不満を募らせていた。

手書きでメモ

顧みられてこなかった状況は、ABCC職員だった山内(やまのうち)幹子さん(2020年に89歳で死去)の協力で動く。山内さんは55年から勤務し、65年当時は検査の日程調整などに当たっていた。ある日、歌人の深川宗俊さん(08年に87歳で死去)と喫茶店で会い、小頭症被爆者に関する情報提供を求められた。以前から知人だったとみられる。

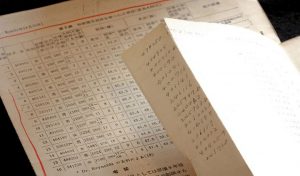

生前の山内さんに聞き取りしたきのこ会事務局長の平尾直政さん(61)たちによると、ABCCの56年の論文に書かれた小頭症被爆者の番号を基に、所内のファイルを閲覧し、名前を手書きでメモ。判明した16人の情報は作家やジャーナリストでつくる「広島研究の会」に渡り、当事者や家族の組織づくりにつながった。

山内さんは原爆投下時、広島女子高等師範学校付属山中高等女学校(現広島大付属福山中高)の2年生だった。雑魚場町(現中区)の建物疎開に動員された1、2年生約360人はほぼ全滅したが、自身は前日から偶然、今の江田島市に帰省していて助かった。

「調査すれども治療せず」との批判があったABCCに就職したのは家族を養うためで、長女の原森泉さん(67)=南区=は「大きな葛藤を抱えていた」とみる。情報を抜き出した後、尾行におびえながら帰宅したこともあったという。「母は生かされた使命を果たそうとしたのだと思います」

原爆症に認定

研究の会メンバーで、中国放送の秋信利彦さん(10年に75歳で死去)も学校や施設を巡り、小頭症被爆者の実情に触れていた。支援したきのこ会の結成翌月に刊行された「この世界の片隅で」のルポで世に問うた。

国は67年、胎内被爆者の小頭症を原爆放射線が原因であると認めて原爆医療法に基づく原爆症の認定対象に含め、国費で医療費を負担した。きのこ会はこれまでに小頭症被爆者25人が参加し、今も健在なのは10人。有志が支援を続けている。(下高充生)

(2025年4月13日朝刊掲載)