[ヒロシマドキュメント 1946年] 4月 白島国民学校に新校舎

25年4月17日

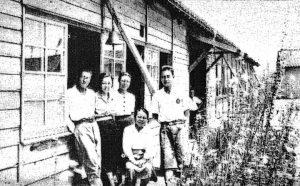

1946年4月。広島市の白島国民学校(現中区の白島小)が、バラック建ての新校舎で授業を再開していた。原爆で校舎を失った学校の多くが焼け跡や間借り先での授業を余儀なくされる中、「市内の復興第一号」(創立百周年記念誌)だった。

その中心となった教員の土田康さん(97年に81歳で死去)が95年に白島小へ寄せた資料によると、旧校舎跡地に平屋で東5教室、北6教室、小講堂1棟、宿直室1棟の計約830平方メートルが2月に完成。4月18日に落成式があった。「他校へ依託してあった児童を新築の校舎へ迎えたときは、みな手を取り合って泣くばかりだった」(土田さんの65年刊の手記「げんばく記」)

同校は爆心地から約1・5キロで校舎が全焼。校内にいた児童約100人が即死したとされる。9月に授業を再開したが、牛田国民学校(現東区の牛田小)を間借りしていた。

土田さんも胸などに大けがを負い、療養を続けていた。廃校の話が出る中、「学童疎開で難を逃れた子供たちも、やがて帰ってくるだろう」と秋には再建を決意。難色を示す市と交渉する傍ら、近くの旧陸軍工兵隊兵舎から廃材などを無償で譲り受け梁(はり)や柱にした。校舎の外郭ができると市も予算を計上し、復興資材などの確保に協力した。児童も瓦を集めた。

新校舎の完成を喜んだのもつかの間、土田さんは6月、下痢が止まらなくなり、高熱が続き、白血球の減少も見られた。児童たちと別れ、治療に専念するため故郷の神奈川県逗子市に帰る。

同校復興の様子を副読本にまとめた、元教諭の池田素美江さん(81)=東区=は「土田さんは学校の再建で地域が元気を取り戻すと信じていた。精神力の強さを感じます」と話す。49年には現在地で木造2階建て校舎が完成した。土田さんは神奈川県原爆被災者の会(55年設立)の会長を務め、被爆者援護を求める国会請願にも加わる。(山本真帆)

(2025年4月17日朝刊掲載)

その中心となった教員の土田康さん(97年に81歳で死去)が95年に白島小へ寄せた資料によると、旧校舎跡地に平屋で東5教室、北6教室、小講堂1棟、宿直室1棟の計約830平方メートルが2月に完成。4月18日に落成式があった。「他校へ依託してあった児童を新築の校舎へ迎えたときは、みな手を取り合って泣くばかりだった」(土田さんの65年刊の手記「げんばく記」)

同校は爆心地から約1・5キロで校舎が全焼。校内にいた児童約100人が即死したとされる。9月に授業を再開したが、牛田国民学校(現東区の牛田小)を間借りしていた。

土田さんも胸などに大けがを負い、療養を続けていた。廃校の話が出る中、「学童疎開で難を逃れた子供たちも、やがて帰ってくるだろう」と秋には再建を決意。難色を示す市と交渉する傍ら、近くの旧陸軍工兵隊兵舎から廃材などを無償で譲り受け梁(はり)や柱にした。校舎の外郭ができると市も予算を計上し、復興資材などの確保に協力した。児童も瓦を集めた。

新校舎の完成を喜んだのもつかの間、土田さんは6月、下痢が止まらなくなり、高熱が続き、白血球の減少も見られた。児童たちと別れ、治療に専念するため故郷の神奈川県逗子市に帰る。

同校復興の様子を副読本にまとめた、元教諭の池田素美江さん(81)=東区=は「土田さんは学校の再建で地域が元気を取り戻すと信じていた。精神力の強さを感じます」と話す。49年には現在地で木造2階建て校舎が完成した。土田さんは神奈川県原爆被災者の会(55年設立)の会長を務め、被爆者援護を求める国会請願にも加わる。(山本真帆)

(2025年4月17日朝刊掲載)