24年「ひろしまレポート」 核軍縮採点 日本、2年連続で評価低下 米抑止への依存増指摘

25年4月19日

核兵器廃絶を目指す広島県主導の官民組織「へいわ創造機構ひろしま(HOPe)」は18日、核兵器に関する34カ国の2024年の取り組みを採点した「ひろしまレポート」を公表した。昨年10月に日本被団協がノーベル平和賞を受賞して核兵器廃絶への機運が高まる中、日本の核軍縮分野の評価は2年連続で低下した。(平田智士)

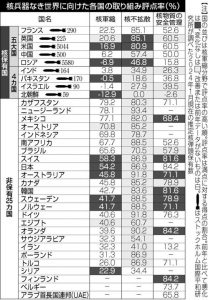

評価の対象は核兵器保有五大国、事実上保有する4カ国、非保有の25カ国。委託先のシンクタンク「日本国際問題研究所」(東京)が核軍縮▽核不拡散▽核物質の安全管理―の3分野78項目で採点し、満点に対する割合を評点率で示した。

レポートは、日本被団協のノーベル平和賞受賞を特集し「核軍縮の緊急性を世界に訴え続けてきた」とたたえるノルウェー・ノーベル賞委員会の声明を紹介。一方でロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮やイランの核問題などを踏まえ「状況の悪化を抑制するには至らなかった」と総括した。

核軍縮分野の評点率は日本が54・2%で前年比3・1ポイント下落。米国の拡大核抑止への依存を高めており、前回に続き評価を落とした。24年3月に北大西洋条約機構(NATO)に加盟したスウェーデンは6・2ポイント減の41・7%だった。

核保有五大国では米国とロシアの評価が低下。米国がロシアと中国にそれぞれ二国間の核軍備管理協議を打診したことに触れたが「さらなる核軍縮の合意や実施に向けた具体的な取り組みといった進展はほとんど見られなかった」と指摘した。

事実上保有する4カ国のうちパキスタンは1・6ポイント減のマイナス0・5%。推計される核兵器保有数が170発で、漸増傾向が続いている点を踏まえた。ミサイル発射実験を繰り返した北朝鮮は1・6ポイント減のマイナス12・9%で全対象国の中で最低だった。

核兵器禁止条約の署名は1カ国、批准は4カ国増えたものの「核保有国とその同盟国は条約に署名しないとの方針を変えていない」と説明した。

レポートは13年から毎年公表している。記者会見したHOPe代表の湯崎英彦知事は被爆80年を踏まえ「日本政府はノーベル平和賞受賞の機運をもっとてこに使うべきだ。核兵器の非人道性を伝え、働きかけを強めていくことが求められる」と強調した。

(2025年4月19日朝刊掲載)

評価の対象は核兵器保有五大国、事実上保有する4カ国、非保有の25カ国。委託先のシンクタンク「日本国際問題研究所」(東京)が核軍縮▽核不拡散▽核物質の安全管理―の3分野78項目で採点し、満点に対する割合を評点率で示した。

レポートは、日本被団協のノーベル平和賞受賞を特集し「核軍縮の緊急性を世界に訴え続けてきた」とたたえるノルウェー・ノーベル賞委員会の声明を紹介。一方でロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮やイランの核問題などを踏まえ「状況の悪化を抑制するには至らなかった」と総括した。

核軍縮分野の評点率は日本が54・2%で前年比3・1ポイント下落。米国の拡大核抑止への依存を高めており、前回に続き評価を落とした。24年3月に北大西洋条約機構(NATO)に加盟したスウェーデンは6・2ポイント減の41・7%だった。

核保有五大国では米国とロシアの評価が低下。米国がロシアと中国にそれぞれ二国間の核軍備管理協議を打診したことに触れたが「さらなる核軍縮の合意や実施に向けた具体的な取り組みといった進展はほとんど見られなかった」と指摘した。

事実上保有する4カ国のうちパキスタンは1・6ポイント減のマイナス0・5%。推計される核兵器保有数が170発で、漸増傾向が続いている点を踏まえた。ミサイル発射実験を繰り返した北朝鮮は1・6ポイント減のマイナス12・9%で全対象国の中で最低だった。

核兵器禁止条約の署名は1カ国、批准は4カ国増えたものの「核保有国とその同盟国は条約に署名しないとの方針を変えていない」と説明した。

レポートは13年から毎年公表している。記者会見したHOPe代表の湯崎英彦知事は被爆80年を踏まえ「日本政府はノーベル平和賞受賞の機運をもっとてこに使うべきだ。核兵器の非人道性を伝え、働きかけを強めていくことが求められる」と強調した。

(2025年4月19日朝刊掲載)