[NPT準備委] 核使用の危機 反転なるか 再検討会議に向け28日スタート

25年4月22日

2026年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた第3回準備委員会が28日、米ニューヨークの国連本部で始まる。日本をはじめ加盟する約190カ国・地域の政府代表が参加。核兵器使用の危険が高まる国際情勢を、核軍縮に向けた協調へと反転させられるかどうかが問われる。「核兵器のない世界」に向けて日本政府主導の国際賢人会議がまとめた提言を読み解きつつ、5月9日まで続く準備委の論点を探った。(宮野史康)

国別軍縮計画の提出合意求める

核戦争の危険性は過去数十年で最も高まっている―。国際賢人会議は現状への強い危機感とともに、提言をまとめた。26年のNPT再検討会議で核軍縮に向けた国別行動計画の提出に合意するよう求めるなど「実現可能性を重視した内容」(外務省幹部)。準備委の論点にも当たり、日本政府はこれを土台に議論を主導したい構えだ。

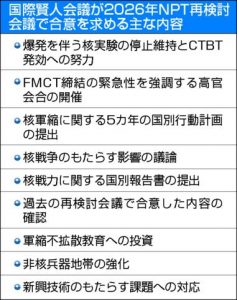

提言は、26年のNPT再検討会議を「核危機の瀬戸際から脱却する重要な機会」と位置づけ、最終文書に盛り込むべき9項目を列挙。国別行動計画には核軍縮に向けた具体策を含み、5年先を見据えるよう明示した。

ほかは、爆発を伴う核実験の停止維持と包括的核実験禁止条約(CTBT)発効への努力、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)実現に向けた高官会合の開催など従来の軍縮策が並んだ。

一方、9項目には核兵器の「先制不使用」宣言や核保有国が非保有国を核攻撃しない「消極的安全保障」を盛り込まず、「信頼性を高める措置を追求する」との表現で別に書き込んだ。同様に、核兵器禁止条約についても「抑止の見方と軍縮の見方の間の橋渡しをすべく取り組む」とのくだりで触れるにとどめた。

これらは、過去の再検討会議で、保有国と非保有国の争点となった。時期を区切った核兵器廃絶の目標設定も見送り、日豪両政府の国際委員会が09年に出した報告書が3期に分けて核軍縮政策を提示した点と比べると物足りない。

賢人会議はNPTの核保有五大国と、禁止条約を推進する非保有国の双方の委員が参加。外務省幹部は再検討会議の場でも「各国が一致できる」と提言をPRするが、早期の核兵器廃絶を求める被爆者や非保有国の姿勢とは隔たりがある。核抑止については「安全保障の最終的な形態であるとこれまで示されたことはなく、またこれからもそうあってはならない」と、「中核的な原則」の一つとして示した。

核軍縮や核不拡散、原子力の「平和利用」の道筋を探る5年に1度の再検討会議は、2回続けて決裂した。26年に向けた準備委は今回が最後で、本番の成否を占う。

15年の再検討会議は、イスラエルの非核化を念頭にした中東非核地帯構想を巡り、米国が全会一致が必要な最終文書の合意を阻んだ。新型コロナウイルス禍で開催が2年遅れた22年は、ウクライナ情勢を巡る対立関係が持ち込まれ、ロシアが反対を表明した。

仕切り直しが期待された23年の第1回準備委は、イランが核問題に関する記述で一方的に名指しされて反発し、合意不要な議長総括さえ公式記録に残せない前代未聞の幕切れ。24年の第2回は、ロシア提案の「合意を示した文書ではない」との注釈を盛り込むことで議長総括を作成した。

今回は、再検討会議のたたき台となる勧告の採択を目指すが、過去一度も実現しておらず、可能性は低い。代わりが議長総括となる見通しだ。

討議を左右するのが米国の出方だ。第2次トランプ政権で初の多国間の核軍縮協議。ディール(取引)を重視するトランプ大統領は就任後、米中ロの非核化に意欲を示す発言をした。

一方、第1次政権はイランの核開発を制限する代わりに制裁を解除する核合意から一方的に離脱。イランの核開発拡大を招いた。第2次政権は4月中旬にイランとの高官協議に乗り出したが、行方は見通せない。

核抑止を巡る核保有国と非保有国の議論がかみ合うかもポイントだ。トランプ氏の「欧州軽視」を受け、英仏の「核の傘」を他国に差しかける検討が進む。日本も、中国や北朝鮮の核開発に対抗し、米国の核抑止強化に突き進んでいる。

3月に国連本部であった核兵器禁止条約の第3回締約国会議で、オーストリアは核戦争の被害は当事国にとどまらないとして「安全保障の視点から核廃絶こそが現実的」と主張した。核兵器に頼る国の外交筋からは「核抑止は理解できないと言われては、話にならない」との声が上がる。

中露委員含む合意に意義

核兵器保有国、核抑止に依存する国、核兵器禁止条約の推進国の委員が提言に合意した。大きな価値がある。ロシアや中国の委員が自国の政府から全く自由な立場で発言できるとは思っていない。それでもコミュニケーションを維持できたのは重要だ。

議論を続けたこの2年余りでも、国際情勢は悪化した。ウクライナに侵攻したロシアが核兵器を使う可能性や、中東情勢が核戦争に拡大する懸念がある。今、一番大きな争点は、核兵器を使わせないことだ。その危機感が共有されたからこそ、核兵器を使用しない、核兵器で脅さないと確認する提言がまとまった。きれい事だけを言って済む問題ではない。

行き詰まった点が一つあった。提言の「核抑止が安全保障の最終的な形態であるとこれまで示されたことはなく、またこれからもそうあってはならない」という箇所。示されたことはないという事実を書くか、「べき論」を書くかという議論があり、私の判断で併記した。「核兵器のない世界」と銘打った会議として、核抑止に触れるのは当然だ。

2026年の再検討会議で最終文書に合意するハードルは高いが、話し合いの継続にこそ意義がある。賢人会議は、日本外交の投資といえる。専門家のコミュニティーは将来、国と国の話し合いでも重要な意味を持つ。日本政府はまた機会を見て賢人会議を始めるべきだ。(談)

しらいし・たかし

1950年生まれ。東京大教養学部卒、米コーネル大博士。京都大教授、熊本県立大理事長などを歴任した。専門はアジア研究、国際関係論。京都市在住。

核兵器のない世界に向けた国際賢人会議

岸田文雄前首相が提唱し、2022年12月に広島で初会合を開いた。核兵器を保有する米ロ英仏中の五大国とインド、保有しない日本、ドイツ、アルゼンチン、ヨルダン、インドネシア、ニュージーランドの計12カ国の専門家15人が各国の立場を超え、核軍縮の道筋を探った。25年3月末に26年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた提言をまとめた。

(2025年4月22日朝刊掲載)

賢人会議、「実現可能性重視」の提言

国別軍縮計画の提出合意求める

核戦争の危険性は過去数十年で最も高まっている―。国際賢人会議は現状への強い危機感とともに、提言をまとめた。26年のNPT再検討会議で核軍縮に向けた国別行動計画の提出に合意するよう求めるなど「実現可能性を重視した内容」(外務省幹部)。準備委の論点にも当たり、日本政府はこれを土台に議論を主導したい構えだ。

提言は、26年のNPT再検討会議を「核危機の瀬戸際から脱却する重要な機会」と位置づけ、最終文書に盛り込むべき9項目を列挙。国別行動計画には核軍縮に向けた具体策を含み、5年先を見据えるよう明示した。

ほかは、爆発を伴う核実験の停止維持と包括的核実験禁止条約(CTBT)発効への努力、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)実現に向けた高官会合の開催など従来の軍縮策が並んだ。

一方、9項目には核兵器の「先制不使用」宣言や核保有国が非保有国を核攻撃しない「消極的安全保障」を盛り込まず、「信頼性を高める措置を追求する」との表現で別に書き込んだ。同様に、核兵器禁止条約についても「抑止の見方と軍縮の見方の間の橋渡しをすべく取り組む」とのくだりで触れるにとどめた。

これらは、過去の再検討会議で、保有国と非保有国の争点となった。時期を区切った核兵器廃絶の目標設定も見送り、日豪両政府の国際委員会が09年に出した報告書が3期に分けて核軍縮政策を提示した点と比べると物足りない。

賢人会議はNPTの核保有五大国と、禁止条約を推進する非保有国の双方の委員が参加。外務省幹部は再検討会議の場でも「各国が一致できる」と提言をPRするが、早期の核兵器廃絶を求める被爆者や非保有国の姿勢とは隔たりがある。核抑止については「安全保障の最終的な形態であるとこれまで示されたことはなく、またこれからもそうあってはならない」と、「中核的な原則」の一つとして示した。

討議成否 鍵握るトランプ政権の姿勢

核軍縮や核不拡散、原子力の「平和利用」の道筋を探る5年に1度の再検討会議は、2回続けて決裂した。26年に向けた準備委は今回が最後で、本番の成否を占う。

15年の再検討会議は、イスラエルの非核化を念頭にした中東非核地帯構想を巡り、米国が全会一致が必要な最終文書の合意を阻んだ。新型コロナウイルス禍で開催が2年遅れた22年は、ウクライナ情勢を巡る対立関係が持ち込まれ、ロシアが反対を表明した。

仕切り直しが期待された23年の第1回準備委は、イランが核問題に関する記述で一方的に名指しされて反発し、合意不要な議長総括さえ公式記録に残せない前代未聞の幕切れ。24年の第2回は、ロシア提案の「合意を示した文書ではない」との注釈を盛り込むことで議長総括を作成した。

今回は、再検討会議のたたき台となる勧告の採択を目指すが、過去一度も実現しておらず、可能性は低い。代わりが議長総括となる見通しだ。

討議を左右するのが米国の出方だ。第2次トランプ政権で初の多国間の核軍縮協議。ディール(取引)を重視するトランプ大統領は就任後、米中ロの非核化に意欲を示す発言をした。

一方、第1次政権はイランの核開発を制限する代わりに制裁を解除する核合意から一方的に離脱。イランの核開発拡大を招いた。第2次政権は4月中旬にイランとの高官協議に乗り出したが、行方は見通せない。

核抑止を巡る核保有国と非保有国の議論がかみ合うかもポイントだ。トランプ氏の「欧州軽視」を受け、英仏の「核の傘」を他国に差しかける検討が進む。日本も、中国や北朝鮮の核開発に対抗し、米国の核抑止強化に突き進んでいる。

3月に国連本部であった核兵器禁止条約の第3回締約国会議で、オーストリアは核戦争の被害は当事国にとどまらないとして「安全保障の視点から核廃絶こそが現実的」と主張した。核兵器に頼る国の外交筋からは「核抑止は理解できないと言われては、話にならない」との声が上がる。

国際賢人会議 白石隆座長

中露委員含む合意に意義

核兵器保有国、核抑止に依存する国、核兵器禁止条約の推進国の委員が提言に合意した。大きな価値がある。ロシアや中国の委員が自国の政府から全く自由な立場で発言できるとは思っていない。それでもコミュニケーションを維持できたのは重要だ。

議論を続けたこの2年余りでも、国際情勢は悪化した。ウクライナに侵攻したロシアが核兵器を使う可能性や、中東情勢が核戦争に拡大する懸念がある。今、一番大きな争点は、核兵器を使わせないことだ。その危機感が共有されたからこそ、核兵器を使用しない、核兵器で脅さないと確認する提言がまとまった。きれい事だけを言って済む問題ではない。

行き詰まった点が一つあった。提言の「核抑止が安全保障の最終的な形態であるとこれまで示されたことはなく、またこれからもそうあってはならない」という箇所。示されたことはないという事実を書くか、「べき論」を書くかという議論があり、私の判断で併記した。「核兵器のない世界」と銘打った会議として、核抑止に触れるのは当然だ。

2026年の再検討会議で最終文書に合意するハードルは高いが、話し合いの継続にこそ意義がある。賢人会議は、日本外交の投資といえる。専門家のコミュニティーは将来、国と国の話し合いでも重要な意味を持つ。日本政府はまた機会を見て賢人会議を始めるべきだ。(談)

しらいし・たかし

1950年生まれ。東京大教養学部卒、米コーネル大博士。京都大教授、熊本県立大理事長などを歴任した。専門はアジア研究、国際関係論。京都市在住。

核兵器のない世界に向けた国際賢人会議

岸田文雄前首相が提唱し、2022年12月に広島で初会合を開いた。核兵器を保有する米ロ英仏中の五大国とインド、保有しない日本、ドイツ、アルゼンチン、ヨルダン、インドネシア、ニュージーランドの計12カ国の専門家15人が各国の立場を超え、核軍縮の道筋を探った。25年3月末に26年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた提言をまとめた。

(2025年4月22日朝刊掲載)