[ヒロシマドキュメント 1946年] 4月 文化復興へ俳句会発足

25年4月24日

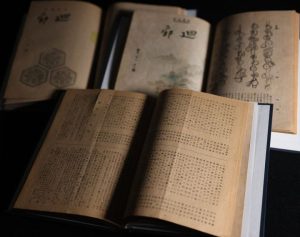

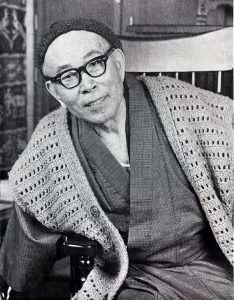

1946年4月。戦前から広島で活動していた俳人の杉山赤冨士さん(本名榮、77年に73歳で死去)が主宰し、「廻廊俳句会」が発足した。月刊の俳句誌「廻廊」も創刊。「焦土広島の健全な精神文化復興運動」への参加を掲げた。

会は自然や日常の心象風景を題材に設定。高浜虚子の俳句観である「花鳥諷詠」に倣った。会と俳句誌の名称には、厳島神社(現廿日市市)の回廊の風景を込めた。

創刊号はA5判12ページ。約100人が句を寄せ、選者は虚子の弟子の皆吉爽雨さんが務めた。杉山さんの句は「鹿垣の中に麦踏み厳島」。ほかは「戦災の灯なき住居になれて冬」「ほぐれんとして光りゐる木の芽かな」などが載った。

杉山さんは、当時11歳だった次女の八染藍子(本名杉山園絵)さん(90)=廿日市市=と共に、焼け野原の電柱に創刊を知らせるチラシを張って歩いた。また、当初は広島市内の印刷所を頼ったが、燃料不足で活字の鋳造が間に合わず、列車で倉敷市の業者に原稿を持ち込み、発行にこぎ着けた。

廿日市工業学校(現廿日市高)の美術教師でもあった杉山さんは45年8月6日、広島市内での建物疎開作業が休みだったため難を逃れた。翌日から市内に入り、生徒を捜した。当時の心情を「炎天へすべ無けれども愛を愛を」と詠んでいる。

46年8月の原爆追悼特集号には、虚子が「盆の月人々の名を明らかに」と寄せた。ただ、その後「俳句は極楽文学で、原爆は俳句にはならない」と主張。一方、杉山さんは「忌はしき虹」と題した短歌や、原爆に遭った妹をみとった日々を句に残した。

会員は多い時で広島県内外に約400人を数えた。画家、染色作家の八染さんが4代目の主宰に。894号まで廻廊の発行を重ね、2021年に幕を下ろした。

約30年、表紙絵を担当した杉山さんの孫の龍太さん(64)=東京=は「祖父の元に通い続けたお弟子さんは多く、母も晩学ながら俳句を始めました。祖父から受け継いだ使命は果たせたのではないかと思います」。(山本真帆)

(2025年4月24日朝刊掲載)

会は自然や日常の心象風景を題材に設定。高浜虚子の俳句観である「花鳥諷詠」に倣った。会と俳句誌の名称には、厳島神社(現廿日市市)の回廊の風景を込めた。

創刊号はA5判12ページ。約100人が句を寄せ、選者は虚子の弟子の皆吉爽雨さんが務めた。杉山さんの句は「鹿垣の中に麦踏み厳島」。ほかは「戦災の灯なき住居になれて冬」「ほぐれんとして光りゐる木の芽かな」などが載った。

杉山さんは、当時11歳だった次女の八染藍子(本名杉山園絵)さん(90)=廿日市市=と共に、焼け野原の電柱に創刊を知らせるチラシを張って歩いた。また、当初は広島市内の印刷所を頼ったが、燃料不足で活字の鋳造が間に合わず、列車で倉敷市の業者に原稿を持ち込み、発行にこぎ着けた。

廿日市工業学校(現廿日市高)の美術教師でもあった杉山さんは45年8月6日、広島市内での建物疎開作業が休みだったため難を逃れた。翌日から市内に入り、生徒を捜した。当時の心情を「炎天へすべ無けれども愛を愛を」と詠んでいる。

46年8月の原爆追悼特集号には、虚子が「盆の月人々の名を明らかに」と寄せた。ただ、その後「俳句は極楽文学で、原爆は俳句にはならない」と主張。一方、杉山さんは「忌はしき虹」と題した短歌や、原爆に遭った妹をみとった日々を句に残した。

会員は多い時で広島県内外に約400人を数えた。画家、染色作家の八染さんが4代目の主宰に。894号まで廻廊の発行を重ね、2021年に幕を下ろした。

約30年、表紙絵を担当した杉山さんの孫の龍太さん(64)=東京=は「祖父の元に通い続けたお弟子さんは多く、母も晩学ながら俳句を始めました。祖父から受け継いだ使命は果たせたのではないかと思います」。(山本真帆)

(2025年4月24日朝刊掲載)