[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1976年11月 広島・長崎市長の渡米

25年4月27日

国連で核兵器廃絶訴え

1976年11月25日。広島市の荒木武市長、長崎市の諸谷義武市長がそろって米国入りした。ニューヨークの国連本部でワルトハイム事務総長たちに面会し、原爆被害と核兵器廃絶を訴えるのが目的。被爆地の市長による国連本部での要請活動は、初めてだった。

荒木市長は出発前に原爆慰霊碑を訪れ、広島駅で壮行式に出席。市職員や市議たち約500人を前に「ヒロシマ・ナガサキの心を誠実に伝え、核兵器廃絶のための効果的な措置を国連に要請する」と意気込んだ。

被爆30年の75年に広島、長崎両市は姉妹都市提携を結び、核兵器の悲惨さを共に世界に伝える一歩として国連訪問を計画した。72年から日本人初の国連事務次長補を務める赤谷源一氏の協力でワルトハイム事務総長との面会にこぎ着けた。

惨状の写真も

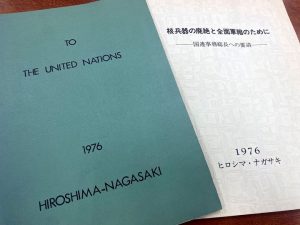

訪問に先立ち、両市は専門家12人からなる委員会を設け、要請書「核兵器の廃絶と全面軍縮のために」を作成。「核実験の停止」や「核兵器の使用禁止」などの求めに加え、被爆の実態を「人類史の教訓」として詳しく記した。被爆後の惨状の写真も数多く載せた。

45年12月末までの原爆による死者数をあらためて検証し、推定で広島は約14万人(誤差±1万人)、長崎は約7万人(誤差±1万人)と明記した。73年に米国から返還された病理標本の顕微鏡画像や、白血病、がんの発病データなどを基に原爆放射線による急性障害と後障害も解説。依然多くの被爆者が後障害に苦しんでいると訴えた。

訪問団には両市長のほか、被爆者で広島県医師会長の大内五良さんたちも加わった。米国務省軍縮局への要望などを経てワルトハイム事務総長と12月1日に面会。英文の要請書を渡すと「人類共通の苦しみとして同情します。国連においても、世界の良心を動員して、広島・長崎の皆さんと同じような努力を今後も続けたい」と伝えられた。

荒木市長たちは面会後の記者会見で、「これまで被爆の実相や核実験の抗議など両市の声が世界に届かないむなしさがあった」「両市の訴えが理解された」と直訴の手応えを強調した。9日まで滞在し、国連総会のアメラシンゲ議長(スリランカ)や、米ソなど12カ国の国連大使たちにも会った。

隔たり顕在化

ただ核兵器保有国との隔たりも顕在化した。フランスは、国連大使の代わりに対応した参事官が「いかなる国でも核兵器で威圧するならばわれわれはそのとりこになるということは避けたい」と保有を正当化。中国は面会に応じなかった。

全米科学者連盟のデータによれば、76年の核保有数は米ソ中心に計4万8993発。70年発効の核拡散防止条約(NPT)は米ソ英仏中に核保有を認める一方で核軍縮交渉を義務付けたが、進んでいなかった。両市長の訪問から間もない76年12月21日、国連総会は「国連軍縮特別総会」を78年に開くよう求める決議案を採択した。

76年にNPTを批准した日本政府は「わが国は核の攻撃を受けた唯一の被爆国民」(三木武夫首相の同年9月の国会答弁)などとして、「核廃絶を究極の目的とする核軍縮達成」を訴えるため特別総会への園田直外相の派遣を決める。しかし、「唯一」と唱える陰で援護から切り捨てられた被害者たちがいた。(編集委員・水川恭輔)

(2025年4月27日朝刊掲載)