[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1976年9月18日 「黒い雨」地域の設定

25年4月26日

「線引き」不公平感生む

1976年9月18日。米軍による原爆投下後に降った放射性物質を含む「黒い雨」の被害で、政府が雨域を絞って健康診断特例区域に定めた。原爆医療法の施行令を改正。当時の住民たちは無料で健康診断を受け、特定の病気が見つかれば、被爆者に認定されるようになった。ただ、雨域による「線引き」が不公平感を生み続けた。

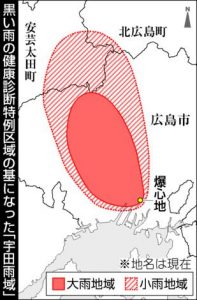

広島では、爆心地から北西方面に広がる長径約19キロ、短径約11キロの楕円(だえん)形のエリアとした。沼田町全域のほか、安古市、安佐、五日市、湯来、加計各町にまたがり、今の広島市安佐南、安佐北、佐伯区と安芸太田町に当たる。直爆や入市での被爆と別に「身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情にあった」と区分した。

「大雨地域」基に

政府は75年6月の参院社会労働委員会で、広島の黒い雨地域に関し「現在の資料では、特に放射線の強い影響を受けたとは考えられない」として、援護対象とする十分な根拠がないとしていた。ただ、地元から「いろいろと強いご要望」があるとも答弁した。

広島の対象雨域の設定に当たり基にしたのは、被爆直後に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちが住民に聞き取ってまとめた「大雨地域」。外側の「小雨地域」は外した。76、78年度に広島、長崎の爆心地から30キロの範囲で土壌を調べた際も原爆によるとみられる残留放射能が検出されなかったとして、区域拡大を拒み続けた。

「宇田雨域」は被爆直後の混乱の中での調査のため、限界があったとされる。調査に参加した北勲さんは後に「暫定的」と回顧している。

拡大求め陳情

前田千賀さん(83)=中区=と西村千空さん(81)=安佐南区=の姉妹は45年8月6日、爆心地から北西に約20キロの水内村(現佐伯区湯来町)の自宅付近で黒い雨を浴びた。「服に付いた染みを洗ったと後に母から聞きました」。ただ、大雨区域のわずかに外。太田川を挟んで対岸にいた長姉(87)は被爆者健康手帳を受け取った。

姉妹の父、花本兵三さん(2007年に93歳で死去)たちは78年、「黒い雨・自宅看護原爆被害者の会」を結成。健康被害を訴え、国や県、市に区域拡大を求めて陳情を始める。しかし国は「科学的根拠、何らかの根拠がなければ、行政として簡単に対応できる問題ではない」(79年5月の参院社労委での橋本龍太郎厚相の答弁)との姿勢を維持した。

「きれいな卵形に雨が降るのか」。気象庁気象研究所の元研究室長増田善信さん(101)=東京都=は、85年夏に広島市であった原水爆禁止世界大会で、黒い雨の被害者から問われた。原爆投下直後の激しい積乱雲から、規則正しく雨が降るとは考えられなかった。

「広島原爆戦災誌」(71年刊)や被爆者の手記を読み、雨に関する記述を集めた。宇田技師たちが収集した証言も再調査。被害者の会と協力し、今の湯来町や北広島町で住民から聞き取りを続け、1188枚に及ぶアンケートなどで全体像の把握を目指した。

88年、増田さんは宇田雨域の約4倍にわたる範囲で黒い雨が降ったとする結果を発表した。国はなおも動かず、前田さん、西村さん姉妹は集団訴訟に加わり、21年の勝訴を経て被爆者健康手帳を手にすることになる。(下高充生)

(2025年4月26日朝刊掲載)