[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1978年5月 国連軍縮特別総会

25年5月1日

被爆者 「ノーモア」訴え

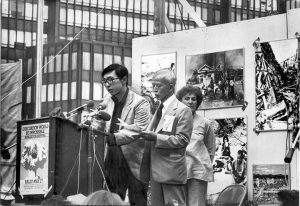

1978年5月27日。国連軍縮特別総会が開かれていた米ニューヨークで、核兵器廃絶を訴える市民集会があった。国連本部前のハマーショルド広場に米国、カナダなど11カ国の約1万5千人が集い、被爆後の広島と長崎の写真や、折り鶴が飾られた。日本からの参加者を代表して広島の被爆者が演説に立った。

日本被団協の代表委員で、広島県被団協(森滝市郎理事長)の事務局長も務めていた当時82歳の桧垣益人さん。原爆で妻と3歳の子を失った体験を証言し、「私たちは人類の生存か全滅かの選択に迫られています。ノーモア・ヒロシマ・ナガサキ」と訴えた。

桧垣さんは被爆者運動に草創期から参加し、地元の海田町原爆被害者会の組織づくりなどに尽力。約500人の訪問団の最高齢者だった。

渡米前の取材には「最後のご奉公。千載一遇のこの機会に命をかけております」(5月8日付本紙)。集会では被爆者が「今もなお放射能害によって苦しみ続けている」とも訴え、「ノーモア」の呼びかけには会場から「ピース(平和)」の大合唱が起きた。

同じく訪問団に加わった府中市の下江武介さん(96年に92歳で死去)も、草創期から被爆者運動に参加した一人。白島九軒町(現中区)の自宅の下敷きになった妻テフさん=当時(40)=と前年に生まれたばかりの五女孝子さんを被爆6日後に亡くした。

ぼろぼろの服

自身も重傷を負って妻子と同じ病院に運ばれ、亡きがらが焼かれて立ち上った白煙を病室から見た。「全世界の人類の上にこんな惨虐を許してはならない」(府中市原爆被害者の会発行の82年の手記集「原爆」)との思いを抱いていた。

原爆投下国である米国へは、自身が自宅近くで被爆した時に着ていたぼろぼろの服を携えた。国連本部のロビーで開かれた被爆写真展で現地の子どもたちに手首などに残ったケロイドを見せ、癒えない傷を伝えた。服を見たルーマニア大使は「身の震えがとまらなかった」(78年6月22日付本紙)。

原爆投下時は今の府中市に疎開していた下江さんの次女の光成郁恵さん(89)=福山市=と、三女の中山伸子さん(87)=府中市=は「穏やかな父でしたが、核兵器廃絶に関しては何でもしようととにかく一生懸命でした」と口をそろえる。

会議では対立

場外で被爆者の訴えが共感を呼ぶ一方、会議では核軍縮や核不拡散を巡る対立が続いた。日本などが求めた包括的核実験禁止条約の制定は、核兵器保有国の中国やフランスが難色を示した。8月6日を「軍縮の日」とする提案も、米国の意向を反映したとみられる欧州各国などが反対した。

結局、会期を2日延長し、6月30日に四つの最終文書を採択した。米ソ主導だったジュネーブ軍縮委員会を改組し、フランスなど他の核保有国の参加に道を開くなどの合意にこぎ着けた。国連憲章が発効した10月24日から1週間を「軍縮週間」とすることも決めた。

ただ、核不拡散の具体策に欠けるなど「骨抜き」(7月1日付本紙)の部分もあった。世界の核弾頭数は増え続け、86年にピークの約7万発を数える。

第1回の総会では被爆者が演説する機会はなかったが、82年の第2回では長崎で被爆した山口仙二さん(2013年に82歳で死去)が登壇。自身のケロイドの写真を掲げて演説し「ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と締めくくった。(下高充生)

(2025年5月1日朝刊掲載)