[表現者の戦後・被爆80年] メキシコ在住の石彫家 矢作隆一さん(57) 新聞の折り鶴 刻む「8月6日」

25年5月1日

日本での惨禍 遠く離れた地から問う

数千にも上る折り鶴が、核兵器のない世界を目指し、羽ばたく。その一つ一つに「8月6日」が刻まれている。原爆の日の新聞で作った折り鶴や折り船による大型インスタレーション作品で注目を集める日本人作家がメキシコにいる。石彫家、矢作隆一さん(57)。日本と1万キロの距離を行き来しながら両国で展覧会を開催。国境を超えた視点から原爆を見つめ続ける。(木原由維)

≪最初に原爆の日の新聞をモチーフに据えたのは2017年。その年の8月6日に刷られた中国新聞で小さな折り鶴を作り、翌年に活動拠点とする東部ベラクルス州ハラパ市の現代美術ギャラリーで展示した。≫

タイトルは「希望と絶望の間」。うずたかく積み上げた割り箸の鉄砲の周囲に折り鶴をちりばめた。鉄砲は、核兵器をはじめとしたあらゆる殺人兵器の象徴。命を奪う道具がなくなる未来を願って、山積みのがれきをかたどった。その中から、解き放たれたように折り鶴が羽ばたいていく。材料とした中国新聞は取り寄せた。

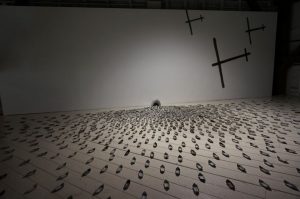

翌18年に金沢市民芸術村の展覧会で発表した「交流船―あの日から明日のために」でも、8月6日を報じる中国新聞を使った。同じ日のメキシコの地元紙も織り交ぜて無数の折り船を作り、床一面を埋め尽くした。平和記念公園(広島市中区)で見た原爆慰霊碑のトンネル状の形に着想した。折り船がわれ先にと目指す先には原爆慰霊碑を模した石彫がある。終戦から80年たっても、世界は核戦争の危機にさらされている。暗闇の世界をこぎ出す船がトンネルをくぐった先に、光は見えてくるだろうか―。そんな問いを込めた。

≪金沢美術工芸大で彫刻を学び、卒業直後の1995年、メキシコに渡った。現地の大学に勤めながら作家として暮らすうち、「ヒロシマ」というテーマに行き着いた。≫

石材の豊かさや活動のしやすさに引かれ、移住を決めた。メキシコに一時滞在したアーティスト河原温の代表作で、キャンバスに日付を記す「デート・ペインティング」の影響もあり、学生時代から「日付」に興味があった。移住後は日々カルチャーショックの連続で、暮らしから生じる疑問や共感を作品にするようになった。

現地で「日本から来た」と伝えると、ヒロシマ、ナガサキのことが何度も話題になった。日本人である自分、世界で唯一の被爆国出身である自分をより強く意識した。

2011年に東日本大震災、そして原発事故が起きた。ニュースを知ったメキシコの友人たちから、犠牲者を悼み、被災者を案じる言葉をかけられ、日本の原発問題についても問われた。核と人間は共存しないと確信を深めた。

ヒロシマとフクシマ。二つの惨禍は重なり合う。どう捉え、アートでどう伝えるか。日本の問題を、はるか遠くのメキシコから問うことが使命と考えた。12年からは宮城や福島などの被災地を訪ね歩き、現地で撮影した写真や収集した石を使った創作にも取り組んでいる。

≪メキシコやキューバで多数の個展、グループ展を開いてきた。当地の美術に詳しい美術評論家の正木基さんは「新聞という極めて身近なものを用い、戦争は日常の延長線にあるという現実を突きつける。中南米では希有(けう)な存在だ」と評価する。≫

メキシコでは、広島への原爆投下を知っていても、日時まで記憶している人は少ない。新聞の作品を鑑賞した人はまず、折り鶴というモチーフとその見た目に驚く。続けて、「どうして新聞で作ったの」と問う。そこで初めて、新聞に印刷された8月6日という日付を示し、80年前のその日に広島で起きたことを伝える。目の前の作品をきっかけに生まれた対話を生かしながら、鑑賞者を引き込む。会場に集った全員が、思い思いに語り合う雰囲気づくりを大切にしている。

≪近年は、メキシコやキューバの若者たちと一緒に折り鶴を作るワークショップに力を注ぐ。新聞を携え、これまでに大学や小学校など約100カ所を訪問した。≫

子どもたちに、受け身ではなく体感的にヒロシマを知る機会がつくれたらと考えている。必ず伝えるのは、「原爆の子の像」のモデルである佐々木禎子さんのこと。禎子さんは、病室で薬の包み紙を小さく切り、丹念に鶴を折ったという。

なぜ新聞で折るのか。なぜ8月6日なのか。実際に身体を動かしながら、考えてもらいたい。核兵器は今後何世代にもわたって引き継がれる問題。継ぐ側として、作品から警告を発し続けたい。

やはぎ・りゅういち

1967年川崎市生まれ。95年金沢美術工芸大美術学科彫刻専攻卒、メキシコに移住。ベラクルス州立大で講師を務めた後、2010年メキシコ国立自治大サンカルロス美術大学院卒。現在、ベラクルス州立大美術造形研究所勤務。

(2025年5月1日朝刊掲載)