狂った「常識」から目覚めよう 沖縄から見る平和憲法 国際政治学者ダグラス・ラミスさんに聞く

25年5月3日

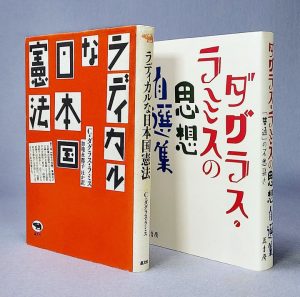

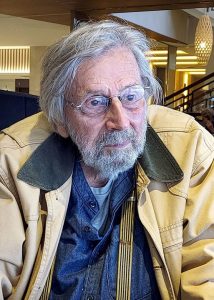

米国出身で元津田塾大教授の国際政治学者ダグラス・ラミスさん(88)=那覇市=は、著書「ラディカルな日本国憲法」(1987年、加地永都子ほか訳)所収の表題作をはじめ、日本の平和憲法を巡るさまざまな論考を発表してきた。2000年から沖縄に在住し、米軍基地の運用とリンクする自衛隊基地の拡大など、「日米同盟」の変容も見つめる。憲法がうたう平和主義の今などについてインタビューした。(道面雅量)

―日本の防衛政策への影響も大きい、米国の第2次トランプ政権の動向をどう見ますか。

何をするか分からない怖さがある。もし、「台湾有事」で米国・日本と中国が開戦する事態になれば、沖縄の米軍・自衛隊基地は攻撃され、戦場は沖縄から本土へ広がると思う。その米軍の最高司令官がトランプ大統領。彼は、従来の米軍ならこうしただろうという論理にも従わず、予測がつかない。

絶望したくなる一方で、もうひとつの見方もできる。彼が何をするか分からない、核のボタンさえ押しかねないことが、かえって戦争に対する抑止力となる―何も保証はないが、そんな可能性がないとはいえない。トランプ氏の存在が、これまでの国際関係の「常識」―狂った常識を揺さぶる可能性だ。

くしくも「MAD」と略称される核大国間の相互抑止の概念(核で報復されるのが確実だから核の先制攻撃ができないとする考え)や、核のボタンを押せるマッチョさがないと米国大統領になれないという「常識」は、そもそも狂っている。それを世界が意識化することから、新しい運動をつくれないかと思う。

―論考「ラディカルな日本国憲法」にはこんなくだりがありますね。「(国の交戦権を否定する第9条の)考えは、現代の常識に反する。だが現代の常識からして筋が通らないのだ。広島と長崎に対する原爆投下は、国際政治に狂気を持ち込んだ」

まずは自分が狂わないこと、狂った国際政治の発想に同化しないこと。そして、なるべく狂っていない常識を広げていくのが大事と思う。

―同じ論考の中に「日本国憲法の第九条は、広島・長崎以後の国際政治の新たな現実を示す最初の、そして最高の表現である」ともあります。

この文章を書いてから(雑誌での初出は83年)、時がたった。解釈改憲が進み、自衛隊の海外活動も本来任務となった。そのため、第9条は「既になくなっている」と言う人もいるが、私はそうは思わない。日本の自衛隊は、交戦権の下で何人殺しましたか。私の知る限り、一人も殺していない。

正当防衛ではなく交戦権の下に人を殺すというのは、相手がこちらを狙っていなくても、背を向けて逃げていても、一般市民が間に挟まっていても撃つということ。洗脳されて「人を殺す文化」に慣れないと、できない。米海兵隊員を経験した私の目から見て、自衛隊はその文化に染まっていない。

だからこそ言っておきたい、ミサイルは違う、と。ミサイルの着弾先で誰が死ぬかは分からない。「軍隊が多いだろう」程度でいい。自衛隊は今、沖縄の離島でミサイル基地を増強し、準備している。ミサイルを発射したら、第9条は終わり。それは交戦権の行使だ。

―被爆体験にも根ざす平和主義、市民の「常識」が試されているということでしょうか。

日本で原水爆禁止運動が高まり、世界大会を通じた発信が始まるのは、広島・長崎への原爆投下から10年後。前年(54年)の太平洋ビキニ環礁での米国の水爆実験、第五福竜丸の被災が「ナッジ」になった。ナッジとは「おい、目を覚ませ」と肘で突っつく感じ。

トランプ政権の登場は、新しいナッジになり得る。お説教じみた言葉はいらない。台湾有事を言い募り、沖縄の基地を強化して日本を戦場にしかねない勢力に対抗し、平和憲法と共にあった、狂っていない方の常識に目覚めることだ。

Douglas Lummis

米サンフランシスコ生まれ。1958~61年、米海兵隊将校。カリフォルニア大バークレー校で西洋政治思想を学び、米日両国でベトナム反戦運動に参加。両国の大学で教壇に立った。近著に「WAR IS HELL」(2023年)。22年設立の「ノーモア沖縄戦 命(ぬち)どぅ宝の会」の呼びかけ人・共同代表。

9条「核爆発の余韻」から

「ラディカルな日本国憲法」には、インタビューで触れた以外にも、憲法第9条とヒロシマ・ナガサキの関わりに言及した箇所がある。被爆80年の憲法記念日にちなみ、その一節を引用する。

◇

最も重要なのは、誰が最初にこのことばを書いたかではなく、それが書かれた時と場所であると、私には思われる。第九条は数人の個人の精神の産物ではなく、終戦直後の数カ月、日本全体をおおった雰囲気を表現している。その時、核爆発の余韻はいまだ消え去らず、焼け焦げた肉体の臭気がまだ立ち込めていた。新たな時代の真の性格―核戦争という途方もない不条理と、いっさいの軍事力が核戦争の防衛としてはまったく無価値であること―がはじめてその姿をみせたのが、まさにこの時であり、この場所だったのである。当時、第九条は日本のほとんどすべての人にとってまったくあたり前のことに思われたにちがいない。第九条は、あの歴史的瞬間の雰囲気を固定化したのであり、―当時はっきり現れ、そしてますます見えにくくなっているにせよ、今日いっそう正しさを増す真理を保存したのである。

(2025年5月3日朝刊掲載)

―日本の防衛政策への影響も大きい、米国の第2次トランプ政権の動向をどう見ますか。

何をするか分からない怖さがある。もし、「台湾有事」で米国・日本と中国が開戦する事態になれば、沖縄の米軍・自衛隊基地は攻撃され、戦場は沖縄から本土へ広がると思う。その米軍の最高司令官がトランプ大統領。彼は、従来の米軍ならこうしただろうという論理にも従わず、予測がつかない。

絶望したくなる一方で、もうひとつの見方もできる。彼が何をするか分からない、核のボタンさえ押しかねないことが、かえって戦争に対する抑止力となる―何も保証はないが、そんな可能性がないとはいえない。トランプ氏の存在が、これまでの国際関係の「常識」―狂った常識を揺さぶる可能性だ。

くしくも「MAD」と略称される核大国間の相互抑止の概念(核で報復されるのが確実だから核の先制攻撃ができないとする考え)や、核のボタンを押せるマッチョさがないと米国大統領になれないという「常識」は、そもそも狂っている。それを世界が意識化することから、新しい運動をつくれないかと思う。

―論考「ラディカルな日本国憲法」にはこんなくだりがありますね。「(国の交戦権を否定する第9条の)考えは、現代の常識に反する。だが現代の常識からして筋が通らないのだ。広島と長崎に対する原爆投下は、国際政治に狂気を持ち込んだ」

まずは自分が狂わないこと、狂った国際政治の発想に同化しないこと。そして、なるべく狂っていない常識を広げていくのが大事と思う。

―同じ論考の中に「日本国憲法の第九条は、広島・長崎以後の国際政治の新たな現実を示す最初の、そして最高の表現である」ともあります。

この文章を書いてから(雑誌での初出は83年)、時がたった。解釈改憲が進み、自衛隊の海外活動も本来任務となった。そのため、第9条は「既になくなっている」と言う人もいるが、私はそうは思わない。日本の自衛隊は、交戦権の下で何人殺しましたか。私の知る限り、一人も殺していない。

正当防衛ではなく交戦権の下に人を殺すというのは、相手がこちらを狙っていなくても、背を向けて逃げていても、一般市民が間に挟まっていても撃つということ。洗脳されて「人を殺す文化」に慣れないと、できない。米海兵隊員を経験した私の目から見て、自衛隊はその文化に染まっていない。

だからこそ言っておきたい、ミサイルは違う、と。ミサイルの着弾先で誰が死ぬかは分からない。「軍隊が多いだろう」程度でいい。自衛隊は今、沖縄の離島でミサイル基地を増強し、準備している。ミサイルを発射したら、第9条は終わり。それは交戦権の行使だ。

―被爆体験にも根ざす平和主義、市民の「常識」が試されているということでしょうか。

日本で原水爆禁止運動が高まり、世界大会を通じた発信が始まるのは、広島・長崎への原爆投下から10年後。前年(54年)の太平洋ビキニ環礁での米国の水爆実験、第五福竜丸の被災が「ナッジ」になった。ナッジとは「おい、目を覚ませ」と肘で突っつく感じ。

トランプ政権の登場は、新しいナッジになり得る。お説教じみた言葉はいらない。台湾有事を言い募り、沖縄の基地を強化して日本を戦場にしかねない勢力に対抗し、平和憲法と共にあった、狂っていない方の常識に目覚めることだ。

Douglas Lummis

米サンフランシスコ生まれ。1958~61年、米海兵隊将校。カリフォルニア大バークレー校で西洋政治思想を学び、米日両国でベトナム反戦運動に参加。両国の大学で教壇に立った。近著に「WAR IS HELL」(2023年)。22年設立の「ノーモア沖縄戦 命(ぬち)どぅ宝の会」の呼びかけ人・共同代表。

9条「核爆発の余韻」から

「ラディカルな日本国憲法」には、インタビューで触れた以外にも、憲法第9条とヒロシマ・ナガサキの関わりに言及した箇所がある。被爆80年の憲法記念日にちなみ、その一節を引用する。

◇

最も重要なのは、誰が最初にこのことばを書いたかではなく、それが書かれた時と場所であると、私には思われる。第九条は数人の個人の精神の産物ではなく、終戦直後の数カ月、日本全体をおおった雰囲気を表現している。その時、核爆発の余韻はいまだ消え去らず、焼け焦げた肉体の臭気がまだ立ち込めていた。新たな時代の真の性格―核戦争という途方もない不条理と、いっさいの軍事力が核戦争の防衛としてはまったく無価値であること―がはじめてその姿をみせたのが、まさにこの時であり、この場所だったのである。当時、第九条は日本のほとんどすべての人にとってまったくあたり前のことに思われたにちがいない。第九条は、あの歴史的瞬間の雰囲気を固定化したのであり、―当時はっきり現れ、そしてますます見えにくくなっているにせよ、今日いっそう正しさを増す真理を保存したのである。

(2025年5月3日朝刊掲載)