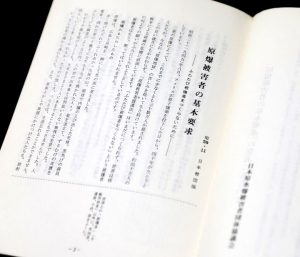

[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1984年11月18日 被団協の基本要求

25年5月9日

全国の声集め 国に反論

1984年11月18日。日本被団協は東京都内で全国代表者会議を開き、「原爆被害者の基本要求」を決定した。広く各地の被爆者の声を聞いて作成。「ふたたび被爆者をつくらないために」と副題に掲げ、日本と、全ての核兵器保有国の政府に行動を呼びかけた。

「被爆者の思いを的確に表現していました。これは受け継いでいかねば、と」。終了後の記者会見で代表して読み上げた当時50歳の山田玲子さん(91)=東京=はかみしめた。今の広島市西区で被爆し、都内で被爆者運動に関わっていた。

被団協は基本要求で「原爆は、今にいたるまで、被爆者のからだ、くらし、こころにわたる被害を及ぼし続けています」「人間として認めることのできない絶対悪の兵器なのです」と強調。核兵器廃絶と、国家補償に基づく原爆被害者援護法の制定を柱に据えた。

米国へは、原爆投下が人道に反し国際法に違反していると認めて被爆者へ謝罪するよう求め、証しとして核兵器放棄を迫った。全核保有国には「核兵器完全禁止条約」の即時締結を説いた。

援護法「義務」

また、援護法の即時制定は日本政府の「義務」と指摘。戦争を遂行した責任として、放射線の影響にとどまらない心身の痛苦を償う「被爆者年金」の支給や死没者遺族への補償を唱え、国家補償は「核戦争被害を国民に『受忍』させないと国が誓うこと」と位置付けた。

要求作りのきっかけは80年の「原爆被爆者対策基本問題懇談会」(基本懇)の国への答申。戦争被害は国民が等しく耐えるべきだとする「受忍論」を記し、放射線被害の救済は認めたが、死没者補償などは退けた。

「基本懇に対する怒りを踏まえて全国的な討議を重ねる中で、きちんと反論しないといけないという流れになった」。長崎で被爆し、当時は被団協事務局次長だった吉田一人さん(93)=東京=が証言する。

被団協は81年から国の戦争責任を模擬裁判で問う「国民法廷」を全国で展開。被爆者の要求調査もし、84年夏のまとめ(3690人回答)では、4分の3が自由記述に「ふたたび被爆者をつくるまい」との願いを込めた。

10月に基本要求の原案をまとめると、全国の加盟団体などから67件の意見が届き、発表直前まで20回以上書き直した。当時の事務局員、栗原淑江さん(78)=東京=は「被爆者の熱量を感じた」。吉田さんは「被爆者みんなで知恵と体力を振り絞って書き上げた」と自負する。援護法制定が「一般市民の戦争被害に対する補償にも道をひらく」との一文も加えた。

新たな支援も

基本懇の答申への反発は、被爆者の支援者たちの新たな動きにもつながった。広島では81年、医療現場の職員や弁護士たちが「原爆被害者相談員の会」を発足した。

参加した一人で広島原爆病院のソーシャルワーカーだった若林節美さん(79)=庄原市=は、ケロイドを負って社会から孤立した人や親を奪われた孤児に触れ、国の援護策の不十分さを感じていた。「45年8月6、9日の前後でどう人生が変わったのか。体や心、暮らしに与えた影響と諸施策を見比べ、全体像を明らかにする必要があると思いました」。会の仲間と分野横断で生活相談に乗った。(下高充生)

(2025年5月9日朝刊掲載)