移転の放影研 今後の使命は ABCCを改組 発足半世紀 被爆2世のゲノム解析着手へ 成果の還元必要

25年5月13日

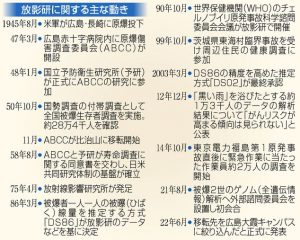

1975年の発足から50年を迎えた放射線影響研究所(放影研、広島市南区)。米国の原爆傷害調査委員会(ABCC)を改組し、日米両政府の共同運営機関として歩んできた。被爆者から「調査すれども治療せず」との批判も浴びたABCC時代のイメージも残る中、原爆放射線の長期的な影響の研究に取り組んできた成果や今後の課題をみる。(小林可奈)

放影研の広島研究所は75年4月1日、比治山の施設に日の丸と星条旗を掲げて新たなスタートを切った。開所式に臨んだ初代理事長の山下久雄・慶応大教授は「日米が平等の立場で運営する研究所はかつて例がない」と強調した。

かまぼこ形の建物と職員、そして研究をABCCから引き継いだ。約12万人を対象にした被爆者の「寿命調査」や、約7万7千人を調べる被爆2世の調査―。大規模集団の長期追跡を特徴とした研究の成果は、国際的な放射線防護の礎になった。

一方、その在り方を巡っては被験者たちの反発をしばしば招いた。発足直後の70年代には、被爆者の戸籍調査に「人権侵害の疑いがある」と被爆者団体などが中止を要請。90年代も被爆2世の戸籍付票の写し入手が不信感を増幅させた。2000年代は、米の対核テロ研究の中心的施設との助成契約締結に「被爆者の身体をテロ対策に提供すること」と批判が相次いだ。

半世紀の節目を迎えた放影研では今、発足当初から抱える二つの懸案が動き出している。比治山からの移転と、放射線の遺伝的影響を巡る被爆2世のゲノム(全遺伝情報)解析だ。

広島大との協力

市内を見下ろす山の上からの移転は、原爆投下国の占領下に生まれたABCCのイメージから完全に脱却し新時代を開く意義も持つ。移転予定地の広島大霞キャンパス(南区)では今年3月、新築工事が始まった。

移転が決まった後の記者会見で、放影研の丹羽太貫(おおつら)理事長(当時)は「広島大との機器・施設の利用や教育への関わりなど広範な協力関係があり得る」と述べた。受け入れ側の同大の越智光夫学長も「放影研しかないデータもある」と、共同研究や治療への期待感を示した。新施設は27年1月に完成する。移転後、その本質が問われる。

ゲノム解析は、移転までに着手する。計画では被爆2世580人と両親が対象。親の受けた放射線量の多い集団と少ない集団に分けて血液中のゲノムを解析し、DNAの変化を調べる。放影研分子生物科学部の内村有邦副部長は「解明へ大きく前進できる」と受け止める。

相談体制を整備

ただ、解析結果は差別や偏見にもつながりかねない。放影研は、市民公開講座の開催や広島大との協定締結などを通じて、説明や相談体制を整えていく考えだ。広島県被爆二世団体連絡協議会の角田拓事務局長(62)=東区=は「手法を十分理解していない2世もいる。不信感もある。きめ細かい対応を」と求める。

放影研の研究成果は当事者や現在のみならず、社会や未来にも影響を及ぼす。今後の課題として、広島大の中尾麻伊香准教授(科学史)は、科学者と市民が研究課題や社会への影響の認識を深め合う「科学コミュニケーション」の重要性を挙げる。「研究のための研究ではなく、被爆者をはじめ市民への還元を着実に実践していくことが求められる」と説く。

今後は広島大構内で新たな歴史を刻む放影研。ABCC時代を知る被爆者が減っていく中でも、過去と向き合いながら唯一無二の研究機関として歩み続ける宿命を背負っている。

--------------------

放影研の歩みや今後の展望について、神谷研二理事長(74)に聞いた。

世界的に高い評価を得ている放影研のデータは、被爆者と被爆2世の協力があってこそだ。その感謝を胸に、50年間歩んできた。ABCCは米国の研究機関だったが、放影研は一貫して、日本の視点で被爆者側に立ってきた。研究手法が違う日米の研究者が力を合わせてきたことで、相乗効果も生まれたはずだ。

放影研は、最先端の技術を用いて放射線の影響を明らかにしてきた。現在、被爆2世のゲノム解析を準備しているが、とても慎重に進める必要がある。遺伝的影響は非常にデリケートで社会的な影響も大きい。透明性を図り、当事者や市民の理解を得ていきたい。

先端的な研究に欠かせないインフラを整える上で、広島大霞キャンパスへの移転は好機だ。共同研究を増やし、市民との交流も盛んにできる施設を見据えている。広島大病院と連携しやすくなり、被爆者医療の向上も図れるのではないか。被爆者にとって利便性の高い施設を目指す。

放影研の使命は、被爆者や被爆2世の協力を当事者や社会に還元すること。放影研にしかできない科学的事実の解明を追究し、市民への情報発信、連携をさらに強めていきたい。

原爆傷害調査委員会(ABCC)

1946年にトルーマン米大統領が米学士院と学術会議に被爆者の長期的調査を指令したのを受け、広島で47年3月、長崎で48年7月に開設された機関。資金は、原爆開発の「マンハッタン計画」を引き継いだ米原子力委員会が拠出した。被爆者の寿命(死因)調査や成人健康調査、胎内被爆者調査、遺伝影響調査を実施。被爆者との比較研究のため、呉市にも研究所があった。主な施設や研究は放射線影響研究所に引き継がれた。

(2025年5月13日朝刊掲載)

放影研の広島研究所は75年4月1日、比治山の施設に日の丸と星条旗を掲げて新たなスタートを切った。開所式に臨んだ初代理事長の山下久雄・慶応大教授は「日米が平等の立場で運営する研究所はかつて例がない」と強調した。

かまぼこ形の建物と職員、そして研究をABCCから引き継いだ。約12万人を対象にした被爆者の「寿命調査」や、約7万7千人を調べる被爆2世の調査―。大規模集団の長期追跡を特徴とした研究の成果は、国際的な放射線防護の礎になった。

一方、その在り方を巡っては被験者たちの反発をしばしば招いた。発足直後の70年代には、被爆者の戸籍調査に「人権侵害の疑いがある」と被爆者団体などが中止を要請。90年代も被爆2世の戸籍付票の写し入手が不信感を増幅させた。2000年代は、米の対核テロ研究の中心的施設との助成契約締結に「被爆者の身体をテロ対策に提供すること」と批判が相次いだ。

半世紀の節目を迎えた放影研では今、発足当初から抱える二つの懸案が動き出している。比治山からの移転と、放射線の遺伝的影響を巡る被爆2世のゲノム(全遺伝情報)解析だ。

広島大との協力

市内を見下ろす山の上からの移転は、原爆投下国の占領下に生まれたABCCのイメージから完全に脱却し新時代を開く意義も持つ。移転予定地の広島大霞キャンパス(南区)では今年3月、新築工事が始まった。

移転が決まった後の記者会見で、放影研の丹羽太貫(おおつら)理事長(当時)は「広島大との機器・施設の利用や教育への関わりなど広範な協力関係があり得る」と述べた。受け入れ側の同大の越智光夫学長も「放影研しかないデータもある」と、共同研究や治療への期待感を示した。新施設は27年1月に完成する。移転後、その本質が問われる。

ゲノム解析は、移転までに着手する。計画では被爆2世580人と両親が対象。親の受けた放射線量の多い集団と少ない集団に分けて血液中のゲノムを解析し、DNAの変化を調べる。放影研分子生物科学部の内村有邦副部長は「解明へ大きく前進できる」と受け止める。

相談体制を整備

ただ、解析結果は差別や偏見にもつながりかねない。放影研は、市民公開講座の開催や広島大との協定締結などを通じて、説明や相談体制を整えていく考えだ。広島県被爆二世団体連絡協議会の角田拓事務局長(62)=東区=は「手法を十分理解していない2世もいる。不信感もある。きめ細かい対応を」と求める。

放影研の研究成果は当事者や現在のみならず、社会や未来にも影響を及ぼす。今後の課題として、広島大の中尾麻伊香准教授(科学史)は、科学者と市民が研究課題や社会への影響の認識を深め合う「科学コミュニケーション」の重要性を挙げる。「研究のための研究ではなく、被爆者をはじめ市民への還元を着実に実践していくことが求められる」と説く。

今後は広島大構内で新たな歴史を刻む放影研。ABCC時代を知る被爆者が減っていく中でも、過去と向き合いながら唯一無二の研究機関として歩み続ける宿命を背負っている。

--------------------

科学解明を追究 市民へ情報発信 神谷理事長に聞く

放影研の歩みや今後の展望について、神谷研二理事長(74)に聞いた。

世界的に高い評価を得ている放影研のデータは、被爆者と被爆2世の協力があってこそだ。その感謝を胸に、50年間歩んできた。ABCCは米国の研究機関だったが、放影研は一貫して、日本の視点で被爆者側に立ってきた。研究手法が違う日米の研究者が力を合わせてきたことで、相乗効果も生まれたはずだ。

放影研は、最先端の技術を用いて放射線の影響を明らかにしてきた。現在、被爆2世のゲノム解析を準備しているが、とても慎重に進める必要がある。遺伝的影響は非常にデリケートで社会的な影響も大きい。透明性を図り、当事者や市民の理解を得ていきたい。

先端的な研究に欠かせないインフラを整える上で、広島大霞キャンパスへの移転は好機だ。共同研究を増やし、市民との交流も盛んにできる施設を見据えている。広島大病院と連携しやすくなり、被爆者医療の向上も図れるのではないか。被爆者にとって利便性の高い施設を目指す。

放影研の使命は、被爆者や被爆2世の協力を当事者や社会に還元すること。放影研にしかできない科学的事実の解明を追究し、市民への情報発信、連携をさらに強めていきたい。

原爆傷害調査委員会(ABCC)

1946年にトルーマン米大統領が米学士院と学術会議に被爆者の長期的調査を指令したのを受け、広島で47年3月、長崎で48年7月に開設された機関。資金は、原爆開発の「マンハッタン計画」を引き継いだ米原子力委員会が拠出した。被爆者の寿命(死因)調査や成人健康調査、胎内被爆者調査、遺伝影響調査を実施。被爆者との比較研究のため、呉市にも研究所があった。主な施設や研究は放射線影響研究所に引き継がれた。

(2025年5月13日朝刊掲載)