NPT準備委 埋まらない溝 <上> 第3の分類 核の傘「新たな分断」に

25年5月14日

国際社会の対立影響

核拡散防止条約(NPT)の加盟国の間に、新たな亀裂が走っていくかのようだった。2026年のNPT再検討会議に向けて4月28日~5月9日に米ニューヨークの国連本部で開かれた第3回準備委員会は、厳しい国際情勢を背景に、何の成果文書にも合意しないまま閉幕した。2週にわたる議論を振り返り、埋まらない溝を巡る現状を探る。(宮野史康)

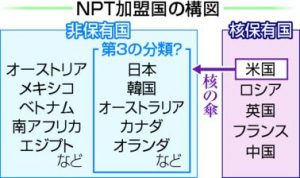

「第3の分類をつくろうとする表現は受け入れられない」。会議の決定事項の草案を討議した7日、オーストラリアの代表が訴えた。「第3の分類」とは、核兵器を持たないが他国の核兵器に自国の防衛を委ねる国を指す。NPTの定める核保有国と非保有国に加え、三つ目という意味。大半は米国の「核の傘」の下に入る同盟国が当たる。

説明責任を警戒

この日、米国をはじめ韓国、北大西洋条約機構(NATO)加盟国のオランダ、カナダもこぞって「第3の」や「新たな」分類という言葉を使った。そして矛先を向けたのは、草案に盛り込まれた「核共有と拡大抑止に関する熟考」という記述。核の傘の国は自国の核政策の正当性を問われ、説明責任を課せられるのを警戒していた。

2カ月前に同じ国連本部であった核兵器禁止条約の第3回締約国会議は、人類の存続を脅かしているとして核抑止を否定。その議論が準備委に持ち込まれた形だ。

従来、NPTは核保有国と非保有国の対立構図で語られてきた。核抑止の議論を通じ核の傘の国が矢面に立つことに、米国の同盟国のある外交官は「新たな分断を生む」と反発を隠さない。非政府組織(NGO)「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN(アイキャン))国連支部のセス・シェルデン氏は核保有国や核依存国が「プレッシャーを感じた」とみる。

ただ、この圧力は現時点では核軍縮への進展を引き出す方向には働かなかった。準備委のアジュマン議長(ガーナ)はNPT体制を強化する決定事項の採択を重視し、草案から改訂版に修正する段階で核抑止の記述を削った。これで英国は「一致は可能」と表明。核保有国や一部の非保有国の核抑止への固執が、核兵器廃絶への最大の壁と改めて浮き彫りになった。

準備委では結局、ロシアのウクライナ侵攻や中国の核増強、中東情勢などを巡る国際社会の対立そのままに各国の思惑が入り乱れ、収拾がつかず、決定事項の採択が見送られた。

米の存在感薄く

とりわけ、核超大国に前向きなリーダーシップは見えなかった。米国の担当者は国務省上級職員のポール・ワツラビック氏で任命されたばかり。1週目の途中で議場に姿を見せなくなった。同盟国の外交筋は「トランプ政権は多国間協調に消極的でNPTへの関心は薄い。核軍縮の構想もない」と読み解く。

ロシアは閉幕日のまとめの発言で「今は合意に適切な時ではない」と指摘した。各国の腹に落ちたのか、議場は妙な静けさに包まれた。

会議を傍聴したNPO法人ピースデポ(横浜市)の鈴木達治郎代表は「NPTの議論と合意が国際情勢を動かす力を持つと思われてきたが、現実は逆で国際情勢に振り回されている。NPTに核軍縮を推進する条約としての機能はもはや期待できなくなってきた」と分析した。

(2025年5月14日朝刊掲載)