NPT準備委 埋まらない溝 <中> 合意の代償 「非人道性」共有できず

25年5月15日

保有国に迎合 禁止に背

傍聴する非政府組織(NGO)のメンバーや記者の姿がめっきり減った、2026年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた第3回準備委員会の2週目。日本政府は7日、メキシコやキリバスと軍縮教育に関する集会を米ニューヨークの国連本部で開いた。

声明の表現後退

「日本は核兵器使用の実態を伝えることを非常に重視している」。市川とみ子軍縮大使はあいさつで、被爆者の証言を聞く大切さを強調した。被爆者の語りの本質は核兵器の非人道性に他ならない。市川大使は2日の準備委で「核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道上の結末を深く認識している」とも表明していた。

この認識を加盟国、とりわけ核兵器保有国と共有できているか準備委では疑問符が付いた。日本政府がまとめ、1日に発表した軍縮・不拡散教育の共同声明には、22年再検討会議の同趣旨の声明にあった核兵器の使用による「壊滅的な人道上の結末」という文言がなかった。「破壊的かつ多面的な影響と結末」と言い換え、表現は後退していた。

複数の外交筋によると、「人道」に難色を示したのは英国。核兵器禁止条約の推進国が重視する言い回しでもあり、核保有の正当性が損なわれるのを懸念した。政府は、一カ国でも核保有国の関与を得ようと、削除を受け入れたという。

この判断は代償を伴った。禁止条約を主導するオーストリアやニュージーランドは反発し、声明に加わらなかった。逆に、日本は会議最終日にオーストリアが発表した、米ロ間の核軍縮条約を求める共同声明に名を連ねていない。

「意味あるのか」

9日の閉幕後に取材に応じた市川大使は、軍縮教育の共同声明に過去最多の96カ国の賛同を得て、表現も「力強い言葉」と誇った。ただ、外交筋は「言いたいことの言えない声明に意味があるのか」といぶかしむ。

禁止条約に背を向け、加盟も締約国会議へのオブザーバー参加もしない被爆国政府は、核保有国を含むNPTの枠組みで成果を示したい思いが強い。岩屋毅外相は、準備委の一般討論で唯一の閣僚級として初日に演説。終了後、記者団に「再検討会議で成果文書の取りまとめができるよう、取り組みを強化したい」と意気込んだ。

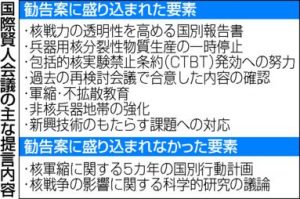

日本政府は、主導した国際賢人会議の提言も準備委に示した。勧告案に「わが国が重視する要素が幅広く反映された」と主張。核戦力の透明性を高める国別報告や兵器用核分裂性物質の生産一時停止、軍縮・不拡散教育などを指す。

とはいえ、野心的だった核軍縮に関する5カ年の国別行動計画は盛り込まれなかった。そもそも勧告案は採択が見送られた。核兵器の非人道性ですら加盟国で一致できない現状にある。市川大使は、1年後の再検討会議へ「文書の合意は重要だが、NPTこそが核軍縮・不拡散の根本的な枠組みという認識も同時に大事だ」と予防線を張った。(宮野史康)

(2025年5月15日朝刊掲載)