NPT準備委 埋まらない溝 <下> 国を超えて 被爆証言に若者が共感

25年5月16日

都市の連帯に希望託す

米ニューヨークの国連本部からイースト川を挟んだ対岸のクイーンズ地区。日本被団協の役員2人が4月30日夜、地元の公立大を訪ね、被爆証言に臨んだ。広島で胎内被爆した事務局次長の浜住治郎さん(79)=東京都稲城市=は、生まれる前に原爆で亡くなった父の遺影を掲げ、「父の分まで倍生きたいと思ってきた」と苦しみを語った。

「発信支えたい」

昨年12月にノルウェー・オスロであった被団協へのノーベル平和賞授賞式に出席した被爆者の話は、年齢も出身も多様な70人余りの学生の心を打った。1年バネッサ・アルビスさん(29)は、自身も父を亡くしたといい「原爆に立ち向かった力強さを感じた。世界に発信する取り組みを支えたい」と感じていた。

被団協の2人は、国連本部であった2026年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた第3回準備委員会に合わせてニューヨークに入った。代表理事の金本弘さん(80)=名古屋市=は30日、準備委の非政府組織(NGO)枠で演説。広島での被爆体験を伝え「無期限に進展のない議論を続けるのでしょうか」と各国の外交官に核兵器廃絶を迫った。

被爆者に負けじと、広島県内の高校生8人も精力的に活動した。29日、国連本部で派遣元の平和首長会議(会長・松井一実広島市長)主催のフォーラムに参加し、各国の同世代と交流。盈進高(福山市)3年の龍田陽(りょうだはるき)さん(17)は、広島の被爆者の体験と言葉を紹介し「核廃絶は被爆者の苦しみが原点」と伝えた。

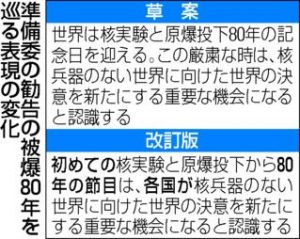

「記念日」を修正

そんな被爆者や被爆地の訴えに寄り添おうとする外交官の思いが垣間見られる場面があった。「被爆80年はお祝いではない。初めての核実験と原爆投下から80年と表現すべきだ」。南アフリカの代表が準備委終盤の5月8日、勧告の草案を巡る討議で主張した。

指摘したのは「核兵器のない世界に向けた世界の決意を新たにする重要な機会」として被爆80年に触れた箇所。草案では肯定的にも解釈できる「記念日」として表現していた。マレーシアも修正を提案。改訂版は「初めての核実験と原爆投下から80年の節目」に変わった。勧告は結局採択されなかったが、被爆地の思いに沿う展開だった。

今回も、広島県の湯崎英彦知事、松井市長は、それぞれ核兵器廃絶に向けた自治体外交を展開した。松井市長は4月30日、長崎市の鈴木史朗市長と共に米英仏の各代表と面会。記者団の取材に、核兵器保有国が互いを非難し合い、核軍縮が進まないもどかしさを率直に語った。

「国対国の場合、『自分たちはやってるのに、あなたたちがやってない』と議論が過熱する」。松井市長はアジュマン議長(ガーナ)、国連のグテレス事務総長も含め面会した一人一人に、平和首長会議への加盟を都市に働きかけるよう協力を依頼した。国を超えた被爆者や若者、都市の連帯は、核兵器も戦争もない世界へ国際情勢を反転させる力になる。(宮野史康)

(2025年5月16日朝刊掲載)