[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1945.8.6~2025 1995年11月 ICJで広島・長崎市長が陳述

25年5月18日

「きのこ雲の下で死んでいった人々の思い原点」

「核使用は一般的に国際法違反」導く

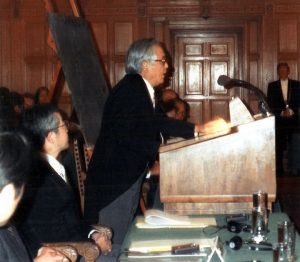

1995年11月7日。国連の主要機関の一つで「世界法廷」と呼ばれるオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)での陳述に、広島、長崎の両市長が立った。合法性を審理していた核兵器の使用・威嚇を巡り、被爆の惨状や放射線被害を説明して「国際法違反」と訴えた。一方の核保有国は、状況次第で合法と主張。ICJは翌96年の勧告的意見で「一般的に国際法に違反」としつつ、「国家存立に関わる極限状況」については判断を避ける。核兵器の明確な法的禁止を求める動きにつながったが、核保有国が使用を正当化し続ける余地も残す。(編集委員・水川恭輔、山下美波)

被爆実態主張 法律家ら後押し

1995年8月上旬。当時55歳で広島市中区に事務所を置く弁護士の佐々木猛也さん(84)は、核兵器廃絶へ「世界法廷運動」を進める国内外の法律家たちと市内で話し合いを持った。広島、長崎両市長の陳述をICJに申請する国はないか―。各国の口頭陳述を秋に控え、実現のめどは立っていなかった。

「裁判所が判断する上で、原爆の悲惨な実態の把握は欠かせないと考えていました」。原爆投下時は5歳。30キロ余り離れた今の東広島市で被爆を免れたが、熱線に焼かれて運ばれてきた叔父の真っ赤な肉があらわな背中が脳裏に刻まれていた。

運動には日本被団協などが賛同。生協を中心に国際法違反を訴える署名も広がった。一方で、米国やロシアは核使用・威嚇についてICJに勧告的意見を求めた国連決議自体に反対。違法の訴えへの反論は必至だった。

ナウル側に接触

佐々木さんは違法判断に向けて被爆実態を伝えるため、95年5月に広島県被団協の金子一士理事長(2015年に89歳で死去)とICJを訪れ、原爆被害の写真や証言を収めた本を届けた。帰国後は、広島市の平岡敬、長崎市の伊藤一長両市長が陳述できるように補佐人として申請するよう日本政府に要請した。

だが、政府は応じなかった。戦後は広島、長崎への原爆投下を含めて核使用を違法と明言せず、自国の安全保障を理由に米国の「核の傘」を求めていた。

佐々木さんたちは協議の末、フランスの核実験に反発する太平洋の島国ナウルからの陳述申請を視野に入れ、同国の代理人の賛同を得た。平岡市長にも協力を求める傍ら、日本政府に再度働きかけようとしていた9月、政府は両市長をICJに申請したと発表した。「ほかの国から出ると、日本の立場がないと思ったのでしょう」と佐々木さんはみる。

禎子さんに言及

両市長は11月7日、政府補佐人として陳述。日本被団協の山口仙二代表委員たち被爆者も駆けつけた。平岡市長は被爆10年後に白血病のため12歳で命を奪われた佐々木禎子さんたち広島の被害者を挙げ、核使用も威嚇も「国際法違反」と断言。伊藤市長も長崎で被爆して黒焦げになった少年の遺体の写真を掲げ、使用の違法性を強調した。

陳述を聞いたベジャウィ裁判長は「感動的」と語った。一方で、日本政府は両市長の発言を「政府の立場から独立したもの」とけん制。核使用は「国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない」とし、違法とは明言しなかった。

口頭陳述した22カ国のうち15カ国は、核使用はいかなる場合も違法との立場。米国やフランスは状況次第で合法とし、軍事目標に被害をとどめる核使用などの考慮を訴え、核抑止政策の必要性も主張した。

勧告的意見が示されたのは、翌96年7月8日。無差別性や放射線被害を踏まえて核使用・威嚇は「一般的に国際法違反」とした。ただ、「国家存亡の機にある自衛の極限状況において違法か合法かは、結論を出せない」とあいまいさを残した。

「理由があれば使用ができるともとれる」「判断を逃げた」…。いかなる場合も違法との判断を望んだ被爆者からは落胆の声が出た。佐々木さんは同じ不満を抱く一方、「意義は十分ある」と感じた。意見では核軍縮交渉の「完結」義務も指摘し、やがて核兵器の明確な法的禁止を目指す動きの足掛かりになる。

--------------------

「今日に至るまで放射線障害による苦痛を人間に与え続ける」

平岡さんが被害訴え

当時広島市長としてICJで陳述した平岡敬さん(97)=西区=は原爆がもたらした「人間的悲惨の事実」から核兵器の非人道性を伝えた。「僕自身は被爆者ではない。ただ、なるべく、ひとごとではなく自分に引き寄せたかった」と振り返る。

「同じ職場にいた顔や手に多くの傷痕を残していた年配の女性のことを忘れることはできません」(陳述)。そう言って、北山二葉さん(1980年に死去)が生きながらに焼かれた体験を書いた手記(本連載2月16日付で紹介)の一部を法廷で読んだ。

「ぬぐった顔の皮膚がズルッとはがれた感じにハッとした」「五本の指がやっぱり皮膚がむけてしまってズルズル」(引用の一部)。原爆で夫を失い、平岡さんが中国新聞社の記者だった頃に資料部で働いていた。

自身が妹のように思っていた女学校1年のいとこの被爆死も話した。「『戦争がなかったら…。原爆さえ落ちなかったら…』という叔母の嘆きを聞くのは耐えがたいことでした」

多くの韓国・朝鮮人のほか、中国人やアジア地域からの留学生、米軍捕虜の被爆死に触れた。生まれながらに知的、身体障害がある原爆小頭症被爆者の存在や、被爆者の白血病、がんの増加を挙げ、半世紀を経ても続く放射線の後障害も強調した。

「これまで国際法で使用を禁じているどの兵器よりも残酷で、非人道的」と訴え、提言した。「核兵器廃絶を明確にする条約を結ぶことによって、世界は希望の未来へと足を踏み入れることができる」

<平岡さんのICJでの陳述の一部>

◆原爆の巨大なきのこ雲の下で焼けただれ、水を求めて苦しみもがき、死んでいった人々の思いを原点として、私たちは核の時代、核と人間との関わりについて考えなければなりません ◆市民を大量無差別に殺傷し、しかも、今日に至るまで放射線障害による苦痛を人間に与え続ける核兵器の使用が国際法に違反することは明らかであります。また、核兵器の開発・保有・実験も非核保有国にとっては、強烈な威嚇であり、国際法に反するものです ◆核戦争はコントロールできるとする戦略、核戦争に勝つという核抑止論に基づく発想は、核戦争がもたらす人間的悲惨さや地球環境破壊などを想像できない人間の知性の退廃を示しています

--------------------

賛否同数 裁判長賛成で成立

当時のICJの判事は核保有国の出身者5人を含む14人で、核兵器の使用・威嚇は武力紛争に適用される「国際人道法」の原則に合致しなければならないと、全員一致していた。勧告的意見では、その合致の是非が焦点となった。

法は、民間人の保護や戦闘手段の規制を定めており、勧告的意見では、一般市民と軍事目標を区別できない▽「不必要な苦痛」を与える―兵器は使えないとの原則を確認。核兵器被害の特殊性と照らし「相いれることはほとんどないように見える」とした。

一方で、国家の自衛権を考慮。存亡の機に関わる極限状況での核使用・威嚇について、結論を出さなかった。

こうした判断を踏まえ核使用・威嚇は「一般的に違法」とまとめたが、判事の賛否は7対7で割れた。決定を委ねられたベジャウィ裁判長(アルジェリア)が賛成だったため、成立した。

各判事は個別意見を発表。ベジャウィ裁判長は広島の被爆に触れ、核兵器がもたらす無差別殺傷や人間への長期的な影響を挙げて、「核兵器は究極の悪」で「人道法そのものに対する大きな脅威である」と訴えた。判断を見送った部分は「核兵器による威嚇・使用の合法性を承認することに、いささかでも扉を開いたものと解釈すべきではない」と強調した。

全体では違法側からの主張が目立った。「一般的に違法」の意見に反対した7人の中でも3人は、「いかなる場合も違法」と明確にすべきだという立場で、より強い意見を望んだ。

残る4人のうち、米国出身のシュベーベル氏は核保有国の核抑止政策は、自衛のための長年の慣行で同盟国も受け入れており、前提にある核の威嚇は合法性があると主張。潜水艦への攻撃など市民と区別できる核攻撃もあり得ると説き、使用の条件付き合法論を展開した。

英国、フランス出身の各1人も米国に同調。日本出身の判事は、そもそもICJとして意見を出す必要はないとの見解だった。

核拡散防止条約(NPT)の第6条に基づき、核軍縮を目指す交渉を「完結させる義務」があるとの意見は全14人の一致で示した。

<勧告的意見の一部>

◆核兵器の威嚇または使用は武力紛争に適用される国際法の規則、とりわけ国際人道法の原則並びに規則に、一般的には違反するであろう。しかし、国際法の現状および裁判所に利用可能な事実の要素に照らすと、国の存続がかかるような自衛の極限状況において合法であるか違法であるかについて、確定的に結論することができない

◆厳格かつ実効的な国際管理の下での全面的核軍縮に向けての交渉を、誠実に実施し、および完結させる義務が存在する

--------------------

「禁止条約」交渉へ機運 使用「合法」の解釈余地残す

ICJの勧告的意見から3カ月後の1996年10月。マレーシアなど核兵器を持たない各国が国連総会に「核兵器禁止条約」の交渉開始を求める決議案を出した。勧告的意見には法的拘束力がなかったが、核使用・威嚇が「一般的に違法」の判断や軍縮交渉の「完結」義務の指摘をてこに、保有や開発を含む核兵器の包括的禁止と廃絶を目指した。

ただ、具体化が加速するのは2010年代。中立の立場で紛争地の救護に当たり「国際人道法の番人」と呼ばれる赤十字国際委員会(ICRC)の声明が弾みになった。当時総裁のケレンベルガー氏が10年、勧告的意見からさらに踏み込み、核兵器使用はいかなる場合でも国際人道法との合致は不可能と指摘した。

オーストリアなどの非保有国が、核兵器の非人道性に着目して核兵器禁止条約の制定を目指す動きを強め、非政府組織(NGO)「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN(アイキャン))や日本被団協なども後押し。17年7月、国連の会議で核兵器を持たない122カ国・地域の賛成により禁止条約が採択された。メキシコなどICJの審理で違法と訴えた国も多く参加し、21年に発効した。

一方で、核保有国はおろか、日本を含む「核の傘」の下の国は不参加。勧告的意見で自衛の「極限状況」の判断が見送られたことで、保有国側からすれば、核使用・威嚇を正当化する一つの要因となった。

ロシアは22年のウクライナ侵攻後「国家存立が脅かされた場合」に核使用を辞さないと、あらためて主張。米国は同年に出した指針「核体制の見直し(NPR)」で、米国や同盟国の重大な利益を守る「極限の状況」に置かれた場合に核使用を考慮するとしている。合法的に核を使えるとの姿勢はICJでの審理時から変わっていない。

(2025年5月18日朝刊掲載)