[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1945.8.6~2025 2024年12月 被団協がノーベル平和賞

25年6月15日

「核兵器が二度と使われてはならない理由を身をもって立証してきた」

被爆証言 人類への貢献

2024年12月10日。原爆被害者の全国組織、日本被団協がノルウェー・オスロでノーベル平和賞を受賞した。「核兵器が二度と使われてはならない理由を身をもって立証してきた」(ノーベル賞委員会)。核兵器使用への懸念が高まる中、被爆の実態を世界に伝えてきた足跡に光が当たった。その被爆者たちがいなくなる時代を見据え、代表委員の田中熙巳(てるみ)さん(93)=埼玉県新座市=は歴史に刻まれる演説で運動の継承を次世代に強く呼びかけた。(下高充生、編集委員・水川恭輔)

運動の継承 呼びかけ 田中熙巳さん 授賞式で演説

2024年12月10日。最高気温が氷点下4度と冷え込んだノルウェー・オスロ市の市庁舎に、ノーベル平和賞の授賞式の始まりを告げるファンファーレが響いた。日本被団協の3人の代表委員が車椅子や徒歩で会場後方から入場。壇上に上がり、並んで腰掛けた。

「あなた方は、大国が核武装へと世界を導く中、沈黙を拒否し、立ち上がり、かけがえのない証人として自身の体験を世界と分かち合う選択をした」。ノーベル賞委員会のヨルゲン・フリードネス委員長(40)は「人類への貢献」に賛辞を贈った。賞状を箕牧(みまき)智之さん(83)=広島県北広島町=に、メダルを田中重光さん(84)=長崎市=に渡すと、大きな拍手が湧いた。

音楽演奏の後、田中熙巳さんが演台に向かった。「電車の中、布団の中、至るところで考えた」という演説。「すべての被爆者」(フリードネス氏)に向けて贈られた中、一人の被爆者としての自身の体験と、被団協の歴史を軸に書き上げた。

「私は長崎原爆の被爆者の一人であります」。そう切り出し、13歳だった1945年8月に見た惨状を伝えた。おびただしい犠牲者の中に親族5人もいた。「伯母は自宅の焼け跡に大学生の孫とともに黒焦げの姿で転がっていました。目にした人々の死にざまは、人間の死とはとても言えないありさまでした」

日本被団協の結成はその11年後の56年8月。長崎市での第2回原水爆禁止世界大会2日目で、自身も東京から帰省中に参加していた。東北大での研究の傍ら、代表理事に就いた70年代から運動の中心におり、原爆被害への国家補償と核兵器廃絶という訴えの2本柱や、被爆の実態を世界に伝えてきた足跡を紹介した。

ただ、かつては海外の国際会議に50人ほどの代表団を送ったが、直近は数人。地域団体の解散も続く。被爆者の平均年齢が85歳を超え、運動が岐路にある現実を示し、呼びかけた。「これからは、私たちがやってきた運動を次の世代の皆さんが工夫して築いていくことを期待しております」

会場には、在外被爆者を含む被団協代表団、各国の外交官に交じり、日本の高校生平和大使たち核兵器廃絶を目指す若い市民もいた。運動は道半ばで、被爆者の老いが深まる中での授賞の狙いに「継承」を感じ取っていた。

被団協の資料を収集するNPO法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」を次世代の活動の例に挙げ、被爆者の証言や運動の記録を通じて「実相の普及に全力を傾注する」よう訴えた。世代も超えた連帯を呼びかけ、約22分の演説を締めくくった。「核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう」

オスロ市内では、原爆記録写真や「原爆の絵」を並べた企画展が授賞式に合わせて始まった。田中さんとは孫ほどに年が離れたフリードネス氏も授賞式で「被爆者たちの遺産を受け継いでいくのは、私たちすべての人間の責任」と訴えた。式を終え、帰国した田中さんは新たな意気込みを胸に、被爆80年の節目を迎えた。「核のタブーが崩されないような大運動をやらなくてはいけない」

とっさのアドリブ 国家補償 繰り返し強調

「緊張せず、話している自分を客観的に見られた」。田中熙巳さんは、授賞式の演説を振り返る。事前に用意した原稿を読み上げたが、「原稿通りでは分かってもらえない」ととっさに感じて、アドリブを交えた場面があった。

日本被団協が、戦争を始めた国の責任として原爆犠牲者への国家補償を求めてきた歴史を伝えるくだり。「もう一度繰り返します。死者に対する償いは日本政府は全くしていない事実をお知りいただきたい」と反復して強調した。

被団協の結成翌年の1957年に原爆医療法が施行され、政府は生存被爆者の放射線被害に対する援護を始めた一方で、「最大の犠牲者」(被団協)である死没者への弔慰金や遺族年金といった補償には背を向けた。戦時下の生命や身体の犠牲を「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」とする「受忍論」が根底にあり、被団協は強く反発してきた。

とっさの発言は「何も語ることなく亡くなった人の魂が入ってきたと最近は解釈している」と田中さん。「国民が戦争の犠牲になり見捨てられた事実」を通じ、「戦争と国家、国民に関わる問題を、日本の内政問題を超えて伝えたかった」と話す。

日本では空襲の死者たちも補償されてこなかった。戦争による国民の犠牲に受忍がまかり通るならば、日本に限らず国家は「過ち」を繰り返す―。核兵器廃絶にとどまらない「非戦」の誓いを強く求めるがゆえの「もう一度繰り返します」だった。

ノーベル賞委員長「核のタブー」崩壊を懸念

ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞式の演説で、「世界は新たな、より不安定な核時代を迎えようとしている」と国際情勢に警告を発した。

世界の核兵器数は推計で9カ国合わせて約1万2千発。冷戦下でピークだった1986年の推計約7万発からは減ったが、近年は削減が進まず、保有国は核戦力の近代化や強化に傾注する。

核超大国の米ロ間では、中距離核戦力(INF)廃棄条約は2019年8月に失効し、唯一残る核軍縮合意「新戦略兵器削減条約(新START)」を巡ってもロシアが23年に履行停止を表明。26年2月の失効が迫っている。

フリードネス氏は「現在進行中の戦争では、核兵器を使用するという脅迫が公然と、かつ繰り返し行われている」とも指摘。ロシアのウクライナ侵攻や、事実上核兵器を持つイスラエルとイスラム組織ハマスとのパレスチナ自治区ガザでの戦闘で、当事国のトップや閣僚から核兵器使用をほのめかす発言が相次いでいた。

核兵器使用は道徳的に許されないとする「核のタブー」構築への被爆者の功績をたたえつつ、「このタブーはもろく、特に時がたつにつれて、よりもろく崩れ去る恐れもある」と強い懸念を表明した。こうした危機感は田中熙巳さんも共有し、自身も演説でウクライナとガザに言及しながら「『核のタブー』が壊されようとしていることに限りない悔しさと憤りを覚えます」と語った。

被団協が受賞候補として特に取り沙汰されたのは、85年や05年など被爆からの節目の年。田中さんもオスロ滞在中に委員会関係者に「5が付く年に候補になってきましたね」と声をかけられた。サプライズともいえる24年の受賞を、「世界の核状況を考慮し、手遅れになる前に贈っておくという狙いがあったと受け止めた」と話す。

苦しみ押して語り続けた

非人道性 国内外に発信

日本被団協へのノーベル平和賞授賞では、核兵器が人間に何をもたらすかを伝える被爆者の「証言」の重要性が強調された。原爆を語ることが制約された占領期を経て、心身の痛苦を押して続けられた。受賞を見ずに亡くなった先人は数多い。

米軍率いる連合国軍総司令部(GHQ)は、原爆投下翌月の1945年9月、原爆報道などを制限するプレスコードを出した。広島市で被爆した浜井信三市長(68年死去)が47年に初の平和宣言を発し、フーゴ・ラサール神父(90年死去)たち海外に体験を伝えた宗教者もいたが、被爆者の中では例外的だった。

52年4月に占領が明けた後も国による援護はなく、「孤独と、病苦と生活苦、偏見と差別」(田中熙巳さんの受賞演説)が続いた被爆者。公の場で語る先駆けとなったのは、55年に広島市であった初の原水爆禁止世界大会だった。米水爆実験を機に広がった原水禁署名を進める市民が集う中で、被爆時やその後も続く苦境を証言した。

日本被団協は翌56年に結成。初代事務局長の藤居平一さん(96年死去)は、証言活動が原爆被害者に「『生きねばならぬ』と大きな勇気を与えている」と感じ、各地の集会へ派遣を進めた。被団協は海外の会議や集会にも代表を送り、広島の森滝市郎さん(94年死去)や長崎の山口仙二さん(2013年死去)が先頭に立った。

被団協のほかにも、60年代には米国人平和活動家バーバラ・レイノルズさん(90年死去)提唱の「世界平和巡礼」で、被爆者が欧米を回った。市の外郭団体の広島平和文化センターは83年から修学旅行生たちへの証言者を委任。やけど痕の植皮手術などを受けて「原爆乙女」とも呼ばれた松原美代子さん(18年死去)たちが担った。

80年代にセンターが被爆証言ビデオの収録を始めると、韓国原爆被害者対策特別委員会の委員長を務めた姜文煕(カン・ムンヒ)さん(14年死去)たち朝鮮半島出身者が参加。広島県朝鮮人被爆者協議会の会長李実根(リ・シルグン)さん(20年死去)も証言に尽力した。

非政府組織(NGO)ピースボートは08年から、被爆者が各国で証言する船旅を企画。韓国の郭貴勲(クァク・クィフン)さん(22年死去)やブラジルの森田隆さん(24年死去)も乗った。10年に参加した児玉光雄さん(20年死去)は、胃や皮膚などのがんの手術を亡くなるまでに20回以上繰り返し、被爆者を生涯むしばむ原爆放射線の非人道性を伝え続けた。

「闇夜に荒波に向かって叫ぶような気持ちでした」。被爆者運動に草創期から加わり、後に平和文化センターの証言者も務めた阿部静子さん(98)=南区=は声を上げ始めた頃をこう述懐した。

核兵器保有を正当化する声がなお根強い中、ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞式で説いた。「反核運動は無駄だという人々に耳を傾けることもできるでしょうが、被爆者たちの忍耐力と抵抗力に鼓舞される道を選ぶこともできる」

禁止条約 背を向ける政府

ノーベル平和賞の受賞翌月の2025年1月8日。田中熙巳さんたち日本被団協の役員8人は、首相官邸を訪れた。「業績を顕彰したい」という石破茂首相に招かれた。

注目されたのは、核兵器禁止条約の締約国会議への参加を巡る首相の答え。使用、保有など核兵器に関するあらゆる行為の禁止を定める条約は非保有国の主導で17年に制定され、田中さんも平和賞の受賞演説で「大変大きな喜び」と述べていた。米国の核抑止力を求める日本政府は批准していないが、被団協は3月の第3回会議にオブザーバー参加を求めていた。

冒頭のみ公開された面会で、首相は「極めて意義深い。長年の努力に心から感謝する」と受賞をたたえた一方、オブザーバー参加への態度は明言しなかった。その後に不参加を決め、保有国も、北大西洋条約機構(NATO)加盟国もゼロ。「核のタブー」を危機に陥れる、「核には核を」の対抗の連鎖を一層強めかねない国際状況を世界に印象づけた。

「安全保障が核兵器に依存するような世界で文明が存続できると信じるのは浅はか」。ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞式での演説で訴えていた。日本政府主導の国際賢人会議も3月、「全ての国は、核兵器依存から脱却するために努力し続けなければならない」と指摘した。だが人類が核戦争による破滅を避けるために築くべき未来の議論は十分広がっていない。

高齢化 各地で組織解散

手帳所持者10万人 平均85.58歳

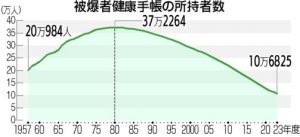

厚生労働省によれば、被爆者健康手帳を持つ被爆者は2023年度(24年3月末)で10万6825人。前年度から6824人少なくなった。1957年の交付開始後、最多だった80年度の37万2264人から7割減。平均年齢は前年度から0・57歳上がり、85・58歳となった。中国新聞の集計では、24年度で9万9343人となり10万人を割り込んだ。

放射線影響研究所(放影研、広島市南区)によれば、被爆者は胃、肺、肝臓などの固形がんや白血病に発症リスク増加が認められ、脳卒中、心臓疾患なども放射線の影響が示されている。24年3月末時点で、原爆症認定に伴う医療特別手当(現行月額15万4090円)を5165人が、一定の病気にかかると対象になる健康管理手当(同3万7900円)を8万6921人が受給している。

被爆者の減少、高齢化に伴い日本被団協に加盟してきた被害者組織は解散も相次ぐ。50年代を中心に結成が進み、かつて全47都道府県から加盟があったが、ノーベル平和賞受賞時は36都道府県。うち北海道は今年3月で幕を閉じた。

「10年先には直接の被爆体験者としての証言ができるのは数人になるかもしれません」(授賞式での田中熙巳さんの演説)。被爆2世や支援者を会員に加えたり、2世組織をつくったりして運動をつなごうと、各地で模索が続く。

(2025年6月15日朝刊掲載)