[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1945.8.6~2025 核兵器の惨禍 人類の世界史に

25年6月29日

「このような記録は、私たちの写真が永遠に最後であるように」

広島の被爆と、そこからの市民の歩みを追った「ヒロシマ ドキュメント」。昨年8月から4編計357本の記事と計14ページの特集を掲載し、80年後の現在までをたどった。写真、手記、日記、証言…。核兵器と戦争により、悲惨を強いられた人間の側から見た歴史が刻まれている。これを人類共有の「世界史」とすることが、核も絡んで深まる分断や絶えない戦火がもたらす危機へ、私たちが真に向き合う礎になる。人類の遺産とすべき「ドキュメント」(記録物)を守り、新たに紡ぎ、世界に発する営みは被爆から「29182日」の今日も続く。

東京で報道各社連携 写真・映像企画展

2025年6月。1945年に広島で撮影された原爆の記録写真と映像を集めた「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」が、東京都写真美術館(目黒区)で開かれている。広島の市民や報道カメラマン、写真家たちによる164点が並ぶ。

中国、朝日、毎日の新聞3社と中国放送、共同通信社の主催。今回のように連携した原爆写真展は初めてで、各社が保存・活用に携わる資料がそろった。契機となったのは、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」の国際登録を目指す取り組みだ。

「被爆者の高齢化が進む中、戦争と核兵器使用の末に人間にもたらされた惨禍を今に伝える一次資料として役割が増している」という共通認識の下、中国新聞社が事務局を担当。企画展と同じ新聞3社、中国放送と広島市、NHKの6者で、27人・2団体撮影の写真1532点と動画2点からなる「広島原爆の視覚的資料―1945年の写真と映像」を23年に共同申請した。

うち45年8月6日の写真は、自らも被爆して死と紙一重だった人たちが撮った。中国新聞社写真部員だった松重美人(よしと)さん(05年死去)が市民の惨状を記録した5枚のほか、「広島原爆被災撮影者の会」(78年結成)に参加した地元市民たちが地上から撮影したきのこ雲や炎上する市街地を含む。

一方、朝日、毎日両社の大阪の写真部員は9日に市内へ入り、傷を負った市民や焼け跡を収めた。日本の新聞・通信社の記者やカメラマンによる45年の広島の原爆写真はほかに同盟通信社関係のみ現存が確認され、共同通信社が受け継ぐ。

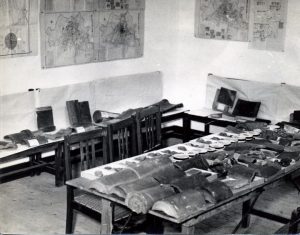

10月に学術調査に同行して多くの写真を撮影した菊池俊吉さん(90年死去)の資料も遺族の協力で申請された。中国放送とNHKは、日本映画社撮影の記録映像の保存・活用に関わっている。

共同で申請資料を日英両語で紹介する特設サイトも24年7月に開設した。戦争被害の写真に詳しい北海道大大学院の小山亮・准教授(日本近現代史)は「異なる報道機関や遺族が持つ写真に誰でも容易にアクセスできるようになり、画期的だ。企画展を含め、申請を契機にした取り組み自体に意義がある」と話す。

「ヒロシマ ドキュメント 1945年」(昨年8月5日から12月31日まで153本)は、申請資料を中心に写真や映像を証言、手記とともに掘り下げ、撮影日や同時期に掲載。推計14万人(誤差±1万人)が亡くなった45年12月末までの被害実態に迫った。被爆後の一日一日の街や市民の変化を追って申請対象ではない米軍撮影写真なども検証し、45年の写真3千枚以上を調べ上げた。

企画展でも資料を時系列で並べ、連載で紹介した証言や手記を説明文の随所に取り入れた。撮影者が日本軍の焼却処分や米軍の提出要求にあらがって自らの意思で資料を残した点を解説。焼け跡のパノラマ写真を撮った林重男さん(02年死去)の願いを伝えている。

「このような記録は、私たちの写真が永遠に最後であるように」

繰り返してはならない惨禍の記録を人類の遺産とする「世界の記憶」への申請は、撮影者の思いをかみしめて進められ、日本政府の推薦も得た。ただ、新規登録を扱った4月のユネスコ執行委員会では議題に上らず、今回の登録は見送られた。ユネスコや政府は理由を明らかにしていない。

次回登録は2年後の見通し。共同申請者は「国際平和の実現への道筋において今後一層重要になっていく」(事務局)と引き続き登録を目指す。企画展は「原爆の日」を挟んで8月17日まで続く。

被爆者運動の資料 未来へどう生かす

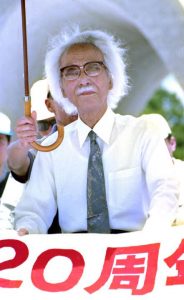

2024年12月、日本被団協がノーベル平和賞を受賞。「核時代」の世界を代表する平和運動として歴史に刻まれた。一方で足跡を伝える資料の保存・活用は緒に就いたばかり。「ヒロシマ ドキュメント 被爆80年」(今年1月1日から145本)は、新たに公的施設に託された文書などを幅広く取材し、運動の歩みを多角的に追った。

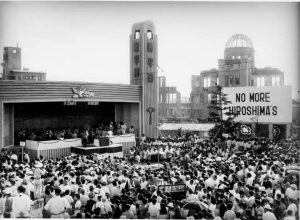

被団協の初代事務局長の藤居平一さん(1996年死去)が残した文書類160点は19年、託されていた宇吹暁・元広島女学院大教授から広島県立文書館に寄贈された。55年の広島市での初の原水爆禁止世界大会や、被団協の草創期に関する第一級の運動資料だ。

被団協の初代代表委員に就いた森滝市郎さん(94年死去)が56年3月の広島県原爆被害者大会のため書いた「世界えの挨拶(あいさつ)」も含む。「人類の生命と幸福を守るとりでとして役立ちますならば、私たちは心から『生きていてよかった』とよろこぶことができるでしょう」。8月には、少し修正して被団協の結成宣言として読み上げた。

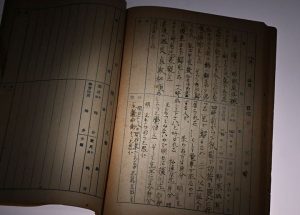

広島大教授を務めながら活動した森滝さんも膨大な資料を残し、広島大文書館(東広島市)が18年から25年春にかけて1万点以上を受け入れ、整理が続く。被爆体験を直後に記録した「さいやく記」などの資料は、次女春子さん(86)=佐伯区=が今も受け継ぐ。

広島には、2人のほかにも被爆者運動の先駆けで、「原爆一号」と呼ばれた吉川清さん(86年死去)の資料(原爆資料館所蔵)などが現存。同時に、被爆を原点とした戦後の市民運動が、被団協に限らず多様に広がっていた歴史を県内外の資料が伝える。

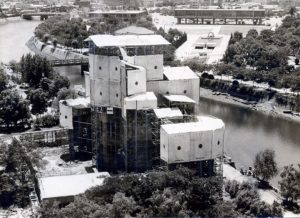

被爆2年後に始まった「平和祭」資料(市公文書館所蔵)、原爆ドーム保存を訴えた広島折鶴の会の河本一郎さんの資料(原爆資料館所蔵)、「原爆裁判」資料(日本反核法律家協会所蔵)…。

23年にはブラジルの被爆者団体の資料が県医師会に寄贈された。元中国新聞記者の平岡敬さん(97)=西区=たちが支援した韓国人被爆者の孫振斗(ソン・ジンドウ)さんの訴訟関係資料(広島大文書館所蔵)などとともに、在外被爆者に関する貴重な記録だ。

連載では、県内外20以上の公的施設や団体の文書を調べ、運動を重層的に伝えた。ただ、「黒焦げの弁当箱」のような被爆資料に比べ文書資料は被爆地でもまだ十分活用されていない例が目立つ。今は亡き被爆者たちの訴えや国を超えた市民の支援も刻み、それ自体「人類の生命と幸福を守るとりで」となる資料を未来へ生かす議論が必要だ。

「証言」たどり伝える

原爆の被害者は、体験も歩んだ戦後もさまざまだ。誰もが運動に加わり声を上げたわけでもない。ただ、「あの日」から80年を経て語る半生そのものが、戦争と原爆が人間に何をもたらすのかをありありと伝える。

「ヒロシマ ドキュメント 証言者たち」編(6人計17本)では、原爆被害者の元に何度も通い、証言に耳を傾けた。岡本純子さん(95)=広島市南区=は母を捜して焦土を歩いた記憶を手繰った。友田典弘(つねひろ)さん(89)=大阪府門真市=は原爆孤児。知人と海を渡って朝鮮戦争にも遭い、「戦争も原爆もあかん」との信念で記者に向き合った。

児童生徒の時に被爆した世代が今は80代後半から90代となり、惨禍の記憶を直接聞ける中心だ。ただ、さらに上の世代の被爆者の「証言」も映像や手記でたどれる。

広島市の外郭団体、広島平和文化センターは1980年代に証言ビデオの撮影を本格化した。国立広島原爆死没者追悼平和祈念館はその映像を含め約1500人分を公開。手記15万編超も所蔵し、子を亡くした親の悲痛な思いも数多く読める。

「1946年」編(6月27日までに42本)は被爆翌年の市民と街を追う。重要な情報源が当時の本紙記事だ。原爆を投下した米軍への非難や非人道性の報道は占領下で制限されたが、焦土で暮らし、復興へ立ち上がる現役世代の声が記録されている。

一方、あまたの犠牲者が何が起きたのかも分からぬまま命を奪われた。企画初回は犠牲者の一人、米田富士江さん=被爆当時(13)=の日記を取り上げた。80年前の45年6月29日は「今日は、自習時間に静かに勉強した。これを続けよう」。38日後の8月6日に途絶える。永遠の空欄は、戦争、核兵器使用の現実を「声なき声」で語る。

市民の歴史 「生きる権利」問う

編集委員 水川恭輔

企画展「ヒロシマ1945」には、1945年8月6日の被爆直後に松重美人さんが広島市内で撮った5枚が並ぶ。御幸橋西詰めでの2枚目に後ろ姿が写る少年の名を、戦後に息子だと名乗り出た父親の手記を基に示している。学徒動員に出て被爆した広島市立中1年の沓木(くつき)明さん―。

「間違いないね」。連載「ヒロシマ ドキュメント 1945年」編で国民学校時代の同級生2人の証言と無念の思いを伝えた。写真に写り込んだ後の行方は不明。今も遺骨は見つかっていない。

巨大なきのこ雲の下で人間に何が起きたのか。日本被団協のノーベル平和賞受賞を契機に、世界が向き合うべきだ。ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は授賞式の演説で訴えた。「今年の平和賞は『生きる権利』という、もっとも基本的な人権に関わる」

わずか1発が、街を瞬く間に破壊。家族にも見分けがつかないほど人間を焼いた。放射線が体をむしばみ、命を奪い続けた。生き残った者は国から何年も放置され、差別や偏見の目を向けられた。

原爆投下を正当化する米国をはじめ大国が核の力を競い、新たに持とうとする国が絶えない「核時代」の世界史の陰で、あまたの人間が「生きる権利」を踏みにじられた。フリードネス氏は、その実態に触れ、被爆者の側から考える意義を説いた。「歴史を人間的なものにしてくれる」と。

その問いかけは、亡き先人の訴えとも響き合う。被団協の初代事務局長、藤居平一さんは「庶民の歴史を世界史にする」と掲げていた。

惨禍を刻む「ドキュメント」(記録物)を人類の遺産に―。本連載もまた、被爆からの市民の歴史を世界に伝えようと多様な資料をたどり、証言を集めた。核兵器、戦争がもたらす人間的悲惨と同時に、深まる分断を乗り越える手掛かりとなる市民の営みがあった。党派を超えて連帯し、孤立する被害者に「生きていてよかった」と感じさせた初期の原水爆禁止運動、在外被爆者や核実験の「ヒバクシャ」支援…。

その原点を追って「被爆80年」編では森滝市郎さんの被爆翌年の日記を取り上げた。「世界史は力の歴史より愛の歴史に大きく転換せん。然らざれば人類は救はれざるなり」(46年5月29日)。心からの叫びに違いない。

力で威圧し合い、破滅と隣り合わせの道を歩むのか。人類が違いを超え、誰一人「生きる権利」を奪われない世界を共に目指すのか。「ヒロシマ ドキュメント」が伝える過去は、私たちの未来への行動を問う。

本社特設サイトでシリーズ紹介 19日には広島でシンポ

中国新聞社は、「ヒロシマ ドキュメント」の特設サイトを開設した。「1945年」編は掲載日順に見出しを一覧でき、クリックすれば記事本文を表示する仕組み。「1946年」「被爆80年」の各編は月ごと、年代ごとに整理。「証言者たち」編は6人の半生を一気に読める。4編の記事を当面、誰でも無料で閲覧できる。

また、7月19日午後1時半から広島市中区の広島国際会議場で、市立大広島平和研究所、長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)とシンポジウム「未来への記憶の遺産―原爆資料をどう継承するか」を開く。被爆者運動の資料を収集、保存するNPO法人の基調講演や担当記者たちによる報告がある。申し込み不要で先着450人、入場無料。

(2025年6月29日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 2025年6月 被爆から2万9000日の爆心地