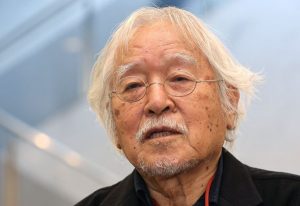

[表現者の戦後・被爆80年] 写真家 土田ヒロミさん(85) 「物」に語らせ 過去を今につなぐ

25年6月28日

イメージではなくディテール伝達

被爆体験記「原爆の子」の寄稿者の消息を追った「ヒロシマ1945―1979」、被爆地の風景の移り変わりを定点撮影した「ヒロシマ・モニュメント」、原爆資料館が所蔵する被爆者の遺品を撮った「ヒロシマ・コレクション」―。写真家の土田ヒロミさん(85)=東京都=は、これら「ヒロシマ3部作」と呼ばれる労作で知られる一方、テーマも作風もがらりと異なる創作を次々に手がけ、独自の存在感を放つ。そして、今もヒロシマに向き合い続けている。(道面雅量)

≪28日から大阪市北区の中之島香雪美術館で「ヒロシマ・コレクション」の展覧会が始まる(9月7日まで)。1982年から断続的に撮影した約400点の中から大小合わせて約180点を展示。どの写真も、感情移入した自己表現を排し、即物的な印象が一貫している。≫

自分の感情やセンスを徹底的に排除することと、ワンピースならワンピース、時計なら時計という記号性を伝えることを意識している。

ライティングや撮影角度で演出する代わりに、形や素材感をクリアにして、イメージではなくディテールを伝える。そしてこれも特徴と思うが、持ち主がどこで被爆して、遺品がどう残されたかはテキストを添え、写真と文章を一体として作品化している。

≪遺品一つ一つの背後にある被爆の事実、物語を丁寧にたどりながら、あえて「商品サンプル」のように撮る―。演出を拒むものを感じ取る、写真家としての倫理なのかもしれない。≫

遺品そのものが既にドラマチックというか、感情移入させる物語を持っている。「あの日」が刻印された物を前に、一歩も二歩も引いて、物に語らせる。そうすることで、例えばAさんのワンピースは「女性の服」という普遍的な記号性を帯び、写真を見た女性が「私もこれを着ていたかも」と思えるのではないか。過去の戦災史が過去にとどまらず、時空を超えて現在の鑑賞者に自覚され、自分自身が置かれている時代を考えることにつながる。そんな構造をつくろうと意識している。

≪写真家としてヒロシマに向き合うのは、30代半ばだった75年ごろから。土門拳や福島菊次郎のドキュメント写真が広く知られた後の時期で、少し空白が生じていた印象があったという。≫

私もドキュメンタリストとして、人類史的な大事件であるヒロシマは触れないといけない、触れたいと思った。ただ、戦後30年を経た広島の地に立った時、目に見えるそれらしい「傷痕」はなかった。その時空の中で、どうヒロシマをドキュメントするか。見えなくなってきていることを写真で表現するという矛盾、それに挑むことが写真家としての冒険だと思った。

≪ヒロシマを扱った最初の写真集「ヒロシマ1945―1979」は、かつて体験記を寄せた「原爆の子」を訪ね歩き、現在、どう暮らしているのかを肖像写真で追った。存命する約100人に接触できたが、その2割には取材を拒まれた。写真集には、人の後ろ姿や広島の街角などを撮ったカットと「拒否」の2文字を刻んだページがある。≫

東京からの取材者に対する被爆者の不信感。それもまた、70年代後半のヒロシマの「今」を伝えるものと考えた。取材に応じてもらえた場合の撮り方としては、ファミリーフォト。特別なポーズも陰影もなく、自宅や職場で、一市民としてほほ笑んでいる。しかし、その人は45年8月6日、とんでもない体験をしている。このシリーズもテキストが重要で、「原爆の子」の手記の引用とセットで作品とした。

写真に自己表現を盛らない手法は「ヒロシマ・コレクション」と共通する。「ヒロシマ・モニュメント」も、市街の一隅にある被爆建造物や被爆樹木を淡々と記録した。ほぼ10年おきに、継続的に定点撮影した。

≪初期のシリーズで写真家としての評価を確立した「俗神」は、日本各地で土俗的な風景と人々を写し込んでいる。その後もテーマごとに方法を切り替え、多彩な創作を重ねる。≫

「俗神」に次ぐシリーズの「砂を数える」は経済成長を経た都会の群衆、「パーティー」はバブル経済に浮かれる人々を撮った。デジタルカメラでカラー撮影した「新・砂を数える」は、群衆の中に私自身を交ぜ込む加工をし、フェイクの世界に踏み込んでみた。

東日本大震災と原発事故が起きた2011年からは、「フクシマ」を撮り続けている。放射能汚染で住民が去った無人の地に、きれいな花が咲いているといった、自然と人間の関係が壊れたさま。年齢からしていつまで続けられるか分からないが、できる限り見届けたい。僕のライフワークを一言で表現するなら、「日本」を撮ってきた、といえる。

≪創作歴の中でヒロシマ3部作は「別格的な存在」という。被爆80年の節目に実現した最新の「ヒロシマ・コレクション」展に寄せる思いは深い。≫

このシリーズは当初モノクロで撮影、発表したが、一部はカラーフィルムでも撮影している。18年と直近の23~24年は、デジタルでカラー撮影した。屋外で熱線や爆風にさらされたものだけでなく、サイコロや人形といった、生活のひだが浮かぶ品々も重点的に撮った。原爆によって日常生活の細部までが破壊されたことを、今回の大阪展ではいっそう示せると考えている。

つちだ・ひろみ

1939年福井県生まれ。福井大工学部卒。71年、化粧品会社を退社してフリーの写真家に。2008年、土門拳賞。ベルリンやエルサレム周辺の撮影も続ける。平山郁夫美術館(尾道市)で7月3日~9月17日に開かれる「原爆投下80年 日常とその破壊」展にも「ヒロシマ・コレクション」シリーズ43点が出品される。

(2025年6月28日朝刊掲載)