戦後80年 演劇表現の軌跡 早大博物館で企画展

25年6月28日

企画展「演劇は戦争体験を語り得るのか~戦後80年の日本の演劇から」が東京都新宿区の早稲田大演劇博物館で開かれている。長崎県出身の劇作家で演出家、俳優の野田秀樹さん(69)が主宰する「NODA・MAP」で初めて原爆を題材にした「パンドラの鐘」をはじめ、さまざまな世代が戦争の記憶と格闘してきた表現の軌跡をたどる。(渡辺敬子)

展示は、歌舞伎や新派劇の戦争描写をひもとくプロローグから始まる。三好十郎や安部公房たち当事者として戦争を体験した世代、唐十郎や寺山修司たち焼け跡世代、基地問題と地続きの沖縄戦を取り上げる現代の作家たち…。五つの章を設定し、それぞれの代表的な戯曲から印象的なせりふを抜粋して壁面で紹介する。公演ポスターや写真、原稿、映像で多角的に作品世界を伝える。

企画した演劇博物館助手の近藤つぐみさん(33)は「あふれ出る言葉の力強さが心に刺さる。知らない作品でも、せりふから思いが感じ取れるはず」と話す。原爆と向き合った作品では、福山市出身の小山祐士「泰山木の木の下で」「二人だけの舞踏会」、井上ひさし「父と暮せば」、つかこうへい「広島に原爆を落とす日」、別役実「象」など10作から引用した。

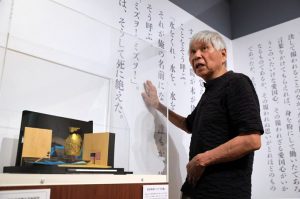

「NODA・MAP」4作品の舞台美術模型も並ぶ。いずれも広島市中区出身の堀尾幸男さん(78)が手がけた舞台で、原爆を扱った「パンドラの鐘」「オイル」を含む。近藤さんは「オペラなどの大きな舞台も担う堀尾さんが作る舞台は、大胆でスタイリッシュ。野田さんの物語のフィクション性と融合しながら、力強い表現を生み出す」と評する。

他に坂手洋二さん(63)=岡山市出身、古川健さん(46)、藤田貴大さん(40)、兼島拓也さん(36)たちの近作を取り上げる。展示のため若い研究者と膨大な脚本を読み込んだ近藤さんは「広島や長崎の原爆の脅威は過去のものではなく、今の世界とつながっている。沖縄戦も同じ。日常と戦争をつなぎ、過去から現在を捉えようとする演劇人の意欲的な試みに注目してほしい」と語る。

8月3日まで。7月2日と16日は休館。無料。演劇博物館☎03(5286)1829。

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">平和発信 演劇は祈り 広島出身の舞台美術家 堀尾幸男さんに聞くdiv>

広島市南区で生まれ、日本を代表する舞台美術家となった堀尾幸男さん。野田秀樹さんや三谷幸喜さんの演劇、シンガー・ソングライター中島みゆきの「夜会」、落語家立川志の輔の「志の輔らくご」の舞台などを幅広く手がける。会場を訪れた堀尾さんに聞いた。

―野田作品では「パンドラの鐘」「オイル」のほか、細菌兵器開発の731部隊を描いた「エッグ」、人間魚雷を題材にした「逆鱗(げきりん)」の模型も展示されています。

野田さんが書く戯曲は、詩を読むような味わいがある。「パンドラの鐘」に登場する葬式屋ミズヲの名前には「水をくれ、水を、水を」と求めながら、与えられずに死んでいった人々を重ねている。僕が話した母親の被爆体験を盛り込んだこともあった。

―「NODA・MAP」は美輪明宏の半生を描いた「MIWA」や、最新作「正三角関係」でも原爆を取り上げました。

野田さんに演劇とは何かと尋ねたら、「祈りだよ」と答えた。その言葉は忘れられない。演劇は無力。戦争を止める力はない。広島や長崎のためというより、時代が彼に書かせたといえる。平和だから演劇ができるという意味も含むのだろう。

―武蔵野美術大に入学するまで、広島での中高生時代は演劇部の活動に情熱を注いだそうですね。

平和記念公園(中区)にあった市公会堂で、さまざまな演劇を見て育った。母校の皆実高そばにある旧陸軍被服支廠(ししょう)(南区)は、戦争の記憶を刻む大切な場所。平和を発信する文化芸術の拠点として活用され、演劇や美術を通じて世界の人々が集まり、若い世代が育つ場になればと願っている。私も知恵を絞りたい。

(2025年6月28日朝刊掲載)

展示は、歌舞伎や新派劇の戦争描写をひもとくプロローグから始まる。三好十郎や安部公房たち当事者として戦争を体験した世代、唐十郎や寺山修司たち焼け跡世代、基地問題と地続きの沖縄戦を取り上げる現代の作家たち…。五つの章を設定し、それぞれの代表的な戯曲から印象的なせりふを抜粋して壁面で紹介する。公演ポスターや写真、原稿、映像で多角的に作品世界を伝える。

企画した演劇博物館助手の近藤つぐみさん(33)は「あふれ出る言葉の力強さが心に刺さる。知らない作品でも、せりふから思いが感じ取れるはず」と話す。原爆と向き合った作品では、福山市出身の小山祐士「泰山木の木の下で」「二人だけの舞踏会」、井上ひさし「父と暮せば」、つかこうへい「広島に原爆を落とす日」、別役実「象」など10作から引用した。

「NODA・MAP」4作品の舞台美術模型も並ぶ。いずれも広島市中区出身の堀尾幸男さん(78)が手がけた舞台で、原爆を扱った「パンドラの鐘」「オイル」を含む。近藤さんは「オペラなどの大きな舞台も担う堀尾さんが作る舞台は、大胆でスタイリッシュ。野田さんの物語のフィクション性と融合しながら、力強い表現を生み出す」と評する。

他に坂手洋二さん(63)=岡山市出身、古川健さん(46)、藤田貴大さん(40)、兼島拓也さん(36)たちの近作を取り上げる。展示のため若い研究者と膨大な脚本を読み込んだ近藤さんは「広島や長崎の原爆の脅威は過去のものではなく、今の世界とつながっている。沖縄戦も同じ。日常と戦争をつなぎ、過去から現在を捉えようとする演劇人の意欲的な試みに注目してほしい」と語る。

8月3日まで。7月2日と16日は休館。無料。演劇博物館☎03(5286)1829。

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">平和発信 演劇は祈り 広島出身の舞台美術家 堀尾幸男さんに聞くdiv>

広島市南区で生まれ、日本を代表する舞台美術家となった堀尾幸男さん。野田秀樹さんや三谷幸喜さんの演劇、シンガー・ソングライター中島みゆきの「夜会」、落語家立川志の輔の「志の輔らくご」の舞台などを幅広く手がける。会場を訪れた堀尾さんに聞いた。

―野田作品では「パンドラの鐘」「オイル」のほか、細菌兵器開発の731部隊を描いた「エッグ」、人間魚雷を題材にした「逆鱗(げきりん)」の模型も展示されています。

野田さんが書く戯曲は、詩を読むような味わいがある。「パンドラの鐘」に登場する葬式屋ミズヲの名前には「水をくれ、水を、水を」と求めながら、与えられずに死んでいった人々を重ねている。僕が話した母親の被爆体験を盛り込んだこともあった。

―「NODA・MAP」は美輪明宏の半生を描いた「MIWA」や、最新作「正三角関係」でも原爆を取り上げました。

野田さんに演劇とは何かと尋ねたら、「祈りだよ」と答えた。その言葉は忘れられない。演劇は無力。戦争を止める力はない。広島や長崎のためというより、時代が彼に書かせたといえる。平和だから演劇ができるという意味も含むのだろう。

―武蔵野美術大に入学するまで、広島での中高生時代は演劇部の活動に情熱を注いだそうですね。

平和記念公園(中区)にあった市公会堂で、さまざまな演劇を見て育った。母校の皆実高そばにある旧陸軍被服支廠(ししょう)(南区)は、戦争の記憶を刻む大切な場所。平和を発信する文化芸術の拠点として活用され、演劇や美術を通じて世界の人々が集まり、若い世代が育つ場になればと願っている。私も知恵を絞りたい。

(2025年6月28日朝刊掲載)