被爆80年託す想い 3564人の声から <1> つらかったこと

25年7月7日

あの日から80年を生きてきた被爆者たち。今、何を想(おも)い、どんな言葉を次代へ託したいのか。中国新聞、長崎新聞、朝日新聞3社合同の「全国被爆者アンケート」に寄せられた3564人の声とデータを見つめる。

≪「父親が被爆者であることが申し分けないと思っております」≫

広島市安佐南区の増田正利さん(93)は、秘めてきた思いをアンケートで吐露した。放射線はえたいが知れない。被害が一人息子に及びやしないか、と。「被爆後の80年でつらかったこと」の回答に「自分の健康不安」「被爆時の記憶がよみがえる」に加え「子や孫の健康に影響があるのではとの不安」を挙げた。

「子や孫が心配」

ここにきて、懸念は膨らむ。医師から「悪性の血液がんになりやすい状態」と、3カ月ごとに検査を受けるよう指示された。

≪「私はいつ死んでもいい年なのでかまいませんが、子や孫が心配です」≫

被爆時は、草津国民学校(現西区の草津小)高等科の2年生。建物疎開作業に動員され、市街地に向かっていた。爆心地から約1・7キロ西。突然、爆風に吹き飛ばされた。

幸い、かすり傷程度。自宅を目指し、必死に逃げた。近くの川には、たくさんの人が流されている。「助けて」。倒れていた大きな塀の下からは、若い女性の声が聞こえた。が、13歳の少年にはどうすることもできなかった。その声が今なお、耳に残るという。「思い出すと、胸が苦しくなります」

戦後は家族6人の暮らしを支えるため、復学せずに働いた。市街地の復興事業の現場にも出た。「また放射性物質を吸ったかもしれません」。最後は針工場に落ち着き、80歳まで勤め上げた。

当時の記憶を人に語ったことは一度もない。気にさせまいと、わが子にさえ詳しいことは話さずにきた。ただ、年を重ね、被爆の影響と向き合わされる今、書き残しておきたかった。こんな思いをさせる武器があってはいけない。

≪「核兵器は絶対にこの世からなくしなければいけません」≫

家族失い孤児に

原爆が人々にもたらす苦難は計り知れない。つらかったことに「家族の被爆死」を挙げた防府市の河井猛さん(87)は両親と弟を失い、原爆孤児になった。

≪「自分の気持を訴える手段とし、街角の通りで泣くしか有りませんでした」「原爆の子と呼ばれてつらい目にあった事は一生忘れる事は有りません」≫

「経済的困窮」を選んだ広島市の男性(84)は

≪「貧しい生活を余儀なくされた。あの投下がなかったら、ごく普通の生活をしていたに違いない」。≫

つづられた言葉の数々が、原爆の長きにわたる被害の重さを物語る。(馬上稔子)

--------------------

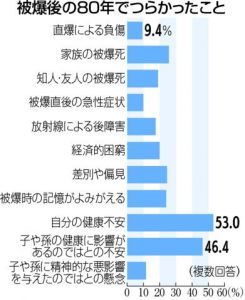

自分や子・孫の健康不安 突出

被爆後の80年でつらかったことは―。11項目の選択肢(複数回答可)で尋ねたところ、最も多いのは「自分の健康不安」(53・0%)。「子や孫の健康に影響があるのではとの不安」(46・4%)が続いた。いずれも「直爆による負傷」(9・4%)を大きく上回り、放射線の影響を案ずる被爆者の多さが見て取れる。

さらに「家族の被爆死」(25・6%)「差別や偏見」(24・5%)「被爆時の記憶がよみがえる」(24・0%)が僅差で並んだ。「差別や偏見」を選んだ人の居住地別では広島21・8%、長崎17・8%。23都道府県で広島を上回った。東京(25・1%)大阪(31・3%)福岡(33・8%)など、回答者の多い都府県でも高い。被爆地を離れ、不理解に苦しめられた様子がうかがえる。

このほかは、「経済的困窮」(19・8%)「知人・友人の被爆死」(18・9%)など。全体の6割超が複数の項目を選んでおり、多岐にわたる被害を強いる原爆の非人道性が浮かぶ。

(2025年7月7日朝刊掲載)

原爆被害 苦難多岐に

≪「父親が被爆者であることが申し分けないと思っております」≫

広島市安佐南区の増田正利さん(93)は、秘めてきた思いをアンケートで吐露した。放射線はえたいが知れない。被害が一人息子に及びやしないか、と。「被爆後の80年でつらかったこと」の回答に「自分の健康不安」「被爆時の記憶がよみがえる」に加え「子や孫の健康に影響があるのではとの不安」を挙げた。

「子や孫が心配」

ここにきて、懸念は膨らむ。医師から「悪性の血液がんになりやすい状態」と、3カ月ごとに検査を受けるよう指示された。

≪「私はいつ死んでもいい年なのでかまいませんが、子や孫が心配です」≫

被爆時は、草津国民学校(現西区の草津小)高等科の2年生。建物疎開作業に動員され、市街地に向かっていた。爆心地から約1・7キロ西。突然、爆風に吹き飛ばされた。

幸い、かすり傷程度。自宅を目指し、必死に逃げた。近くの川には、たくさんの人が流されている。「助けて」。倒れていた大きな塀の下からは、若い女性の声が聞こえた。が、13歳の少年にはどうすることもできなかった。その声が今なお、耳に残るという。「思い出すと、胸が苦しくなります」

戦後は家族6人の暮らしを支えるため、復学せずに働いた。市街地の復興事業の現場にも出た。「また放射性物質を吸ったかもしれません」。最後は針工場に落ち着き、80歳まで勤め上げた。

当時の記憶を人に語ったことは一度もない。気にさせまいと、わが子にさえ詳しいことは話さずにきた。ただ、年を重ね、被爆の影響と向き合わされる今、書き残しておきたかった。こんな思いをさせる武器があってはいけない。

≪「核兵器は絶対にこの世からなくしなければいけません」≫

家族失い孤児に

原爆が人々にもたらす苦難は計り知れない。つらかったことに「家族の被爆死」を挙げた防府市の河井猛さん(87)は両親と弟を失い、原爆孤児になった。

≪「自分の気持を訴える手段とし、街角の通りで泣くしか有りませんでした」「原爆の子と呼ばれてつらい目にあった事は一生忘れる事は有りません」≫

「経済的困窮」を選んだ広島市の男性(84)は

≪「貧しい生活を余儀なくされた。あの投下がなかったら、ごく普通の生活をしていたに違いない」。≫

つづられた言葉の数々が、原爆の長きにわたる被害の重さを物語る。(馬上稔子)

--------------------

自分や子・孫の健康不安 突出

被爆後の80年でつらかったことは―。11項目の選択肢(複数回答可)で尋ねたところ、最も多いのは「自分の健康不安」(53・0%)。「子や孫の健康に影響があるのではとの不安」(46・4%)が続いた。いずれも「直爆による負傷」(9・4%)を大きく上回り、放射線の影響を案ずる被爆者の多さが見て取れる。

さらに「家族の被爆死」(25・6%)「差別や偏見」(24・5%)「被爆時の記憶がよみがえる」(24・0%)が僅差で並んだ。「差別や偏見」を選んだ人の居住地別では広島21・8%、長崎17・8%。23都道府県で広島を上回った。東京(25・1%)大阪(31・3%)福岡(33・8%)など、回答者の多い都府県でも高い。被爆地を離れ、不理解に苦しめられた様子がうかがえる。

このほかは、「経済的困窮」(19・8%)「知人・友人の被爆死」(18・9%)など。全体の6割超が複数の項目を選んでおり、多岐にわたる被害を強いる原爆の非人道性が浮かぶ。

(2025年7月7日朝刊掲載)