[広島と映画の今] 市民が編んだ戦後の記録 アマ映像作家集団「広島エイト倶楽部」 10日上映会

25年7月5日

率直な証言次代へ 「若者も参加して」

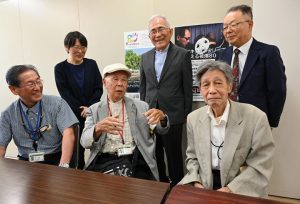

戦後の広島を記録し続けるアマチュア映像作家集団「広島エイト倶楽部(くらぶ)」は10日、上映会「地域ドキュメンタリーでふりかえる被爆80年」を広島市中区の市映像文化ライブラリーで開く。市民の手で映像に編んだ多くの証言が次世代に引き継がれることを願い、上映作品などをブルーレイディスクに収めて同館へ寄贈する計画だ。(渡辺敬子)

倶楽部は8ミリカメラの愛好家たちが1958年に設立。原爆被害や広島東洋カープに寄せる思いなど、地域に根差す幅広い題材を扱ってきた。歴代会員には被爆者や、原爆で肉親を奪われた人も少なくない。身近な立場だからこそ取材が許された率直な証言の数々を収める作品群は、貴重な歴史的資料でもある。

上映会は同館との共催で、平和をテーマにした4本を選んだ。1982年の共同制作による「ちちをかえせ ははをかえせ」は、会員2人が生々しい被爆体験を語る。日高道徳さん(73)が97年に作った「千羽鶴」は、舞踏劇の上演を通じて日米の子どもたちが心の交流を深める姿を追った。

松田治三(はるみ)さん(89)の2014年の作品「地図から消えた島」は、大久野島(竹原市)の毒ガス製造工場で働いた人や、その治療に当たった医師の証言をまとめた。「『毒ガスは貧者の原爆』と語った関係者の言葉が忘れられない」と振り返る。

3代目会長の佐々木博光さん(90)は、06年の取材を基に「爆心地の寺」を制作。原爆ドーム(中区)そばの地に戦前からある西向寺の歩みをたどった。いずれも15~30分ほどの短編。

倶楽部の会員は現在21人で、高齢化が進む。佐々木さんは「作品をこのまま埋もれさせたくない」との思いから、個人名でユーチューブチャンネルを開設し、手元に残る作品を公開している。

新作の共同制作にも意欲を燃やす。広島県被団協理事長を務めた故坪井直さんが似島(南区)の野戦病院に収容された体験などを語った12年撮影のインタビューを軸とし、現在と80年前の広島をつなぐ内容。秋の上映会で披露する予定だ。

5代目会長の星賀靖典さん(78)は「広島を世界へ発信し続けるためにも、若い世代に参加してほしい」と呼びかける。10日の上映は午後2時と6時。2時からの上映後、会員が登壇する。無料。東英輝さん☎090(9461)9828。

(2025年7月5日朝刊掲載)