[戦後80年] 竹原の大久野島が舞台 「毒ガスの島」 絵本でたどる ウサギが案内役 負の側面 緻密タッチで

25年7月5日

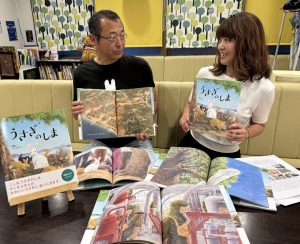

竹原市の大久野島を舞台に、毒ガスが製造されていた過去をたどる絵本「うさぎのしま」(世界文化社)が出版された。1匹の白いウサギを案内役に、秘密裏に非人道兵器が造られていた「負の側面」を描く。発売前にインターネットで内容を公開する手法で、全国の書店員などの反響も広がる。島に住み込むなどして取材を重ねた2人の著者は「戦後80年。平和を考えるきっかけになってほしい」と願う。(佐藤弘毅)

表紙を飾るのは、島に生息するウサギたち。愛らしい姿を目当てに大勢の観光客が訪れる島の「現在」を描く一方、あるページを境に舞台は「過去」へと転換する。

描かれるのは、かつて島にあった毒ガス工場やガスマスク姿の作業員。工場に関する写真や資料はほとんど残されていないとされる中、人々や内部の様子などを緻密なタッチで再現する。ウサギが実験に利用されているような描写もある。

いずれも神奈川県在住の近藤えりさん(52)と舘野鴻(ひろし)さん(57)の共作。近藤さんがウサギを題材にした絵本を構想する中で、大久野島の存在や歴史を知ったのがきっかけだという。

2023年春に初めて島を訪れ、毒ガス製造の歴史調査や戦争遺構の案内を続ける市民団体の関係者たちと出会った。歴史への関心の薄まりや、当時を知る人たちの老いなどの危機感に触れ、「記憶をつなぐためにも事実を伝えることが大切」とテーマを決めた。

舘野さんにも協力を持ちかけ、何度も来島。毒ガス資料館や遺構に通い、動員学徒として風船爆弾の製造に携わった人たちに話を聞いた。近藤さんは取材のために1カ月間、島に住み込みで働いたという。

協力した一人で市民団体代表の山内正之さん(80)は「当時の雰囲気が見事に再現されていると思う。島に足を運ぶ人が『戦争の歴史』にも目を向けてくれるとうれしい」と話す。2人は「子どもは怖いと感じるかもしれないが、臨場感やリアルさを追求した。想像や議論を促す力が絵本にはあると信じている」と力を込める。

A4変型判カラー、40ページ。島と戦争の関わりなどを解説するページもある。全国の書店やインターネット通販で販売している。1980円。

大久野島の毒ガス製造

竹原市の忠海沖に浮かぶ周囲約4キロの同島で、旧日本陸軍が1929年から44年まで化学兵器の開発製造を行った。致死性やくしゃみ性の毒ガスのほか、風船爆弾の部品なども製造。従事した工員や動員学徒は、戦後処理も含めて7千人を超えるとみられる。軍事機密として、工場の存在を口外することは固く禁じられ、地図からは島が消されていた。

(2025年7月5日朝刊掲載)

表紙を飾るのは、島に生息するウサギたち。愛らしい姿を目当てに大勢の観光客が訪れる島の「現在」を描く一方、あるページを境に舞台は「過去」へと転換する。

描かれるのは、かつて島にあった毒ガス工場やガスマスク姿の作業員。工場に関する写真や資料はほとんど残されていないとされる中、人々や内部の様子などを緻密なタッチで再現する。ウサギが実験に利用されているような描写もある。

いずれも神奈川県在住の近藤えりさん(52)と舘野鴻(ひろし)さん(57)の共作。近藤さんがウサギを題材にした絵本を構想する中で、大久野島の存在や歴史を知ったのがきっかけだという。

2023年春に初めて島を訪れ、毒ガス製造の歴史調査や戦争遺構の案内を続ける市民団体の関係者たちと出会った。歴史への関心の薄まりや、当時を知る人たちの老いなどの危機感に触れ、「記憶をつなぐためにも事実を伝えることが大切」とテーマを決めた。

舘野さんにも協力を持ちかけ、何度も来島。毒ガス資料館や遺構に通い、動員学徒として風船爆弾の製造に携わった人たちに話を聞いた。近藤さんは取材のために1カ月間、島に住み込みで働いたという。

協力した一人で市民団体代表の山内正之さん(80)は「当時の雰囲気が見事に再現されていると思う。島に足を運ぶ人が『戦争の歴史』にも目を向けてくれるとうれしい」と話す。2人は「子どもは怖いと感じるかもしれないが、臨場感やリアルさを追求した。想像や議論を促す力が絵本にはあると信じている」と力を込める。

A4変型判カラー、40ページ。島と戦争の関わりなどを解説するページもある。全国の書店やインターネット通販で販売している。1980円。

大久野島の毒ガス製造

竹原市の忠海沖に浮かぶ周囲約4キロの同島で、旧日本陸軍が1929年から44年まで化学兵器の開発製造を行った。致死性やくしゃみ性の毒ガスのほか、風船爆弾の部品なども製造。従事した工員や動員学徒は、戦後処理も含めて7千人を超えるとみられる。軍事機密として、工場の存在を口外することは固く禁じられ、地図からは島が消されていた。

(2025年7月5日朝刊掲載)