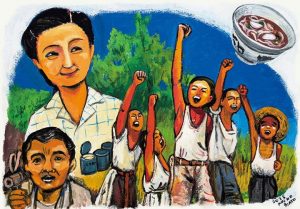

広島と映画 <13> 横川シネマ支配人 溝口徹さん 「青葉学園物語」 監督 大澤豊(1981年公開)

25年7月12日

原爆孤児 明るくたくましく

学校の図書室だったのか、母の勧めだったのかは思い出せない。小学3年の頃、原作の「青葉学園物語」シリーズと出合った。童話作家・吉本直志郎さんの自伝的要素を含む物語の舞台「青葉学園」は、原爆孤児のために設立された養育施設。戦後の広島で小6の和彦をリーダーに「なつめ寮」の子どもたちが巻き起こす、さまざまな騒動が生き生きと描かれる。

家族であり社会でもある学園で、戦後の貧しさや親がいない寂しさを吹き飛ばすかのように、子どもたちは知恵を絞り、羽目を外す。失敗してもへこたれず、喜びや悲しみを分かち合う。そんな自由でたくましくて優しい共同生活と仲間の存在に、同じ年頃の僕は「ええのう」と憧れた。既刊3冊を読みふけり、待ちわびた新刊の発売日に、当時住んでいた可部(広島市安佐北区)の本屋で平積みにされた表紙を見つけて飛びついた記憶が残っている。

実写映画としてオール広島ロケが行われたのは1980年。調べると、翌年1月に現在の福屋八丁堀本店(本作のロケ地でもある)8階にあった広島名画座で一般公開されている。僕は小4の冬休みか3学期に映画館へ駆けつけたようだ。

原作のエピソードや弾むような広島弁の掛け合いはそのままに、ひと夏のドラマへと凝縮して再構成された映画版は、母の病気で幸子と真治の姉弟がなつめ寮に引き取られる場面から始まる。学園で育てた豚を売ったお金の使い道で、野球道具の購入を提案する男子と、皆で使えるものを主張する女子で自治会は紛糾。結局、投票に敗れて野球道具購入の夢を絶たれた和彦たちは「したむき会社」を設立して鉄くず拾いに精を出す。

そのもうけで皆でごちそうを食べようと元気よく繁華街に繰り出すものの、ようやく入ったのは原爆で家族を亡くした老夫婦のうどん屋で…。「辛気くさい身の上話とぬるいうどん」と悪態をつきながらも独断で有り金全部をうどん屋に置いてくる和彦の屈折と、「ええことをしたのう、和彦ちゃん」と皆でたたえ合う仲間たちの純真。本作の設定は、原爆投下と終戦から8年後。映画にみなぎる快活さや明るさは、子どもたちの主体性と成長に戦後民主社会の萌芽(ほうが)を重ねて描く前向きさゆえだろう。

図らずも映画が製作された80年は、米国から原爆記録フィルムを買い戻す「10フィート運動」が始まった年でもある。僕も一口3千円だけ募金して、見真講堂であった完成披露の上映会に行った。小学生が1人で見に来たのを喜んでくれたのか、帰り際に知らないおじいさんから力強く握手されたのを覚えている。

広島発の劇映画「青葉学園物語」と10フィート運動のドキュメンタリー。広島市民が草の根から映画に託した反核平和の意志を多感な時期に体感できたのは、今思えば随分と恵まれたことだった。

みぞぐち・とおる

1970年、広島市南区生まれ。広島東映とタカノ橋日劇の学生アルバイトを経て、広島ステーションシネマに就職。同館ではレイトショーを自主企画した。閉館に伴い、1999年から横川シネマに移り、支配人として劇場運営全般を担う。

はと

1981年、大竹市生まれ。本名秦景子。絵画、グラフィックデザイン、こま撮りアニメーション、舞台美術など幅広い造形芸術を手がける。

作品データ

日本/100分/企画・広島映画センター

【脚本】吉田栄子、大澤豊【音楽】森田公一【撮影】山本駿【照明】山本嘉治【美術】育野重一【録音】大橋鉄矢【編集】吉田栄子

【出演】市毛良枝、鈴木瑞穂、赤塚真人、長内美那子、絵沢萌子、岩城和男、阿藤海、笑福亭仁鶴、加藤嘉

(2025年7月12日朝刊掲載)