戦後80年 芸南賀茂 酒と戦争 <下> 西条

25年7月28日

原料米不足 製造苦境に

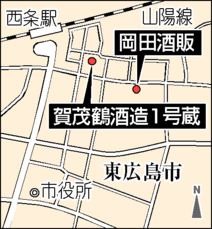

「サイダー製品箱」「ラムネ空壜(びん)」…。1873年創業の賀茂鶴酒造(東広島市西条本町)1号蔵の梁(はり)に掛けられた木札には、場違いな文字が筆書きされている。別会社「鶴屋」の清涼飲料水製造の名残だ。「酒の原料米が手に入らない戦後の一時期、サイダーは苦しい経営を支えた」。9代目社長の石井裕一郎さん(59)は、蔵の歴史をひもとく。

日本が戦争に突き進んだ1930年代以降、賀茂鶴は旧満州(中国東北部)や日本統治下の台湾へ送る軍用酒の醸造を国に命じられる。トラックの列が呉軍港に向かい、酒瓶は戦艦大和にも積み込まれたという。

5年間サイダー

40年代は一転、国の経済統制で蔵の一部が休廃止した。戦後も食糧難は悪化し、酒造りへの米の使用制限は続いた。米が手に入らない中、賀茂鶴が47年から約5年間製造したのがサイダーなどだった。

テレビディレクターとして民族紛争などの取材経験がある石井さんは「何げない日常の積み重ねこそが平和だ」との思いを強くする。戦地に赴く前の「別れの杯」としての悲しい酒ではなく「平和な日常の一こまを彩るうまい酒を造り続けたい」と語る。

統制で商い暗転

戦争に振り回されたのは酒の売り手も同じだった。「ほんと恐ろしかった。警察が店に来て『帳簿を見せろ』って声を上げるんです」。広島中央酒販(八本松町)の前身、岡田酒販の創業家出身の太田文枝さん(96)=西条岡町=は苦い表情で振り返る。統制違反を取り締まる「経済警察」が何度も突然現れたという。

1905年に始まった家業は西条酒蔵通りで繁盛した。母親は志和や黒瀬の得意先に自転車で注文取りや集金に回った。だが、経済統制で商いは暗転。売るものがなく、店の木戸を閉める時間が長くなった。家業がようやく息を吹き返したのは、朝鮮戦争の特需で戦後の不況を脱した50年代になってからだった。

賀茂高等女学校(現賀茂高、西条西本町)の生徒として、原爆投下後の広島市の段原地区で救護活動に従事した太田さんは語る。「戦争は恐ろしく、悲しい記憶ばかり。もう繰り返しちゃいけない」。酒都西条には「楽しいお酒」が似合う。しみじみと思う。(教蓮孝匡)

(2025年7月28日朝刊掲載)