戦後80年 芸南賀茂 酒と戦争 <上> 志和

25年7月27日

増産や休止 時代に翻弄

江戸期に芽生え、明治期に本格化した東広島市の酒造りは、戦争の影響で勢いづき、受難も負った。太平洋戦争の終結から80年。市内の酒蔵の歩みをたどり、時代に翻弄(ほんろう)された地場産業の姿から平和の意味を考える。(教蓮孝匡)

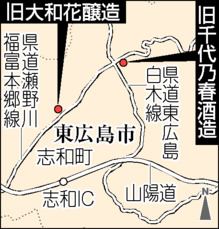

田んぼや赤瓦屋根の家が並ぶ東広島市志和町志和西地区の一角に白壁の蔵がたたずむ。1869年創業の大和花醸造の酒蔵跡だ。戦中、国の経済統制で酒造りが途絶えた。創業者の子孫で酒販店「大和屋酒舗」(広島市中区)を営む大山晴彦さん(52)は「家業の大切な原点の地」と語る。

企業再編進める

大和花は戦前、西条の酒と肩を並べる志和の銘酒として親しまれた。だが、国は軍需産業への転換のため、1940年代に企業の再編を進めた。当時の県内の醸造場約300カ所のうち半数近くが、廃止や転用で操業できなくなった。

大和花の蔵は軍の倉庫となった。大山さんの伯母で、幼少期を敷地内で暮らした佐々木知子さん(83)=広島市中区=は「覚えているのは、もうお酒を造っていない静かな蔵」と記憶をたどる。

終戦後、一家は酒造りの再開を諦め、51年に中区で酒販業に転じた。志和の蔵の一部は移築され、地元の中学校の校舎として長く使われた。敷地には今も、蔵の一部や門が昔のまま残り、2000年代以降、庭園付きのレストランや貸しスペースとして活用している。

大山さんは「戦争で酒造を断たれ、先代たちは悔しかっただろう。ただ、業態を変えて今も商売ができていることに感謝し、創業地で多くの人と集いながら、新たな明るい歴史をつくりたい」と将来を見据える。

統制下でも操業

大和花の蔵跡から東へ3キロの志和町志和堀地区には、1749年創業の千代乃春酒造の蔵が残る。1930年代、旧満州(中国東北部)の奉天(現瀋陽)に支店を出すほどの勢いがあり、経済統制下も操業が許された。創業家の親族の竹尾伸介さん(90)=志和堀=は「幼い頃、蔵の前に山と積まれた酒だるの上を跳び回って遊んだ。蔵の煙突は戦中も白い煙を上げていた」と思い返す。

戦後は志和の酒造りの中核を担ったが、2009年に幕を閉じた。志和の酒造業は全て姿を消し、華やかな歴史を知る住民は年々減る。一方、創業期に建てられた千代乃春のかやぶきの母屋の保存を目指す若者の動きもある。

二つの蔵の関係者と親交がある東広島郷土史研究会メンバーの吉本正就さん(86)=志和西=は、蔵を生かした若者たちの活動に期待を寄せる。「小さな町の地場産業も戦争と無縁ではなかった。その歴史に触れ、語り継ぐきっかけにもなる」

(2025年7月27日朝刊掲載)