被爆80年託す想い 底押勝さん 見知らぬ地 1人泣いた夜 孤児つくらない世願う

25年7月26日

つい考えてしまう。終戦がもっと早ければ、原爆を落とされていなければ―。広島市南区の底押(そこおし)勝さん(87)は「どうしようもないこと。だけど違った人生があったろうね」とつぶやく。

幼い頃の記憶はおぼろげだ。自宅は竹屋町(現中区)。父は炭や七輪の販売をなりわいにしていた。底押さんは4人きょうだいの末っ子。すぐ上の兄とも10歳ほど離れていた。「かわいがられとったんでしょう」。両親と3人で、街中の芝居小屋に行った思い出が残る。

1945年8月6日朝は竹屋国民学校(現竹屋小)の校庭にいた。校舎の壁にもたれ、空を見ていたら強烈な光が走り、気を失った。「校舎の下敷きよね。男の先生に引っ張り出されました」。火の手を避け、人波を追って西方へ逃げた。

「勝ちゃん、生きとったんね」。名を呼ばれたのは、己斐地区(現西区)の橋上だった。人混みの中に義姉の姿を見つけ、思わず抱きついていた。「大泣きしました」。長兄の妻に当たるその人と、その日は五日市町(現佐伯区)の七輪工場へ。翌日、鳥取県内の義姉の里へ向かった。

見知らぬ地。両親の迎えを待ちわびたが、8月半ばに現れたのは姉だった。父と長兄の行方は分からないまま。母は似島(現南区)で息を引き取り、次兄も大やけどを負ったらしい。底押さんは今の広島県大崎上島町にいた伯母の元へ預けられた。「ようしてもらったが、寂しくて」。夜は1人、布団の中で泣いた。

49年、姉に引き取られ、福島町(現西区)で2人暮らしを始めたが、「食べられんでね。苦しかった」。姉は懸命に働いてくれたが、底押さんはやせ細った。「近所で『あの子は死ぬるよ』とうわさされとった」。50年夏、五日市町(現佐伯区)にできたばかりの児童養護施設「八幡学園」へ入った。

やっと見つかった居場所だった。今も思い出す。「お母さん」と呼んだ園長夫人の優しさ。食事に揚げ半(揚げかまぼこ)が出るのが楽しみだったこと。掃除より何より、畑に下肥をまく当番が嫌だったこと…。園生は50人ほど。原爆孤児もいた。互いの境遇はほぼ話さなかった。

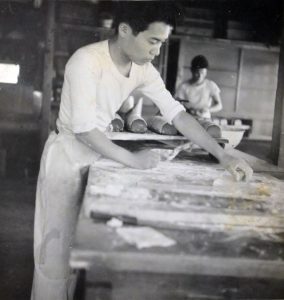

やけどに苦しんだ次兄は50年夏に他界した。姉は唯一の家族となった弟が気がかりだったのだろう。勤め先を見つけてきた。底押さんは55年、中学卒業と同時に園を出ると、菓子店で住み込みの仕事を始める。10年後に独立。滑り出しこそ苦しかったが、病院の売店に商品を卸し始めると評判になった。結婚し、3人の娘にも恵まれた。

辛酸をなめ尽くし、たどりついた今。「何とか健康に店を続けてこられた。ありがたい」と受け止める。最近、市から平和記念式典の案内が届いた。若い頃に1度、行ったきり。人波と街宣車に嫌気がさし、足が遠のいていた。「節目の年だけど…」。今回も決めかねている。

ただ8月6日午前8時15分にはどこにいようと黙とうする。原爆孤児も、飢えにあえぐ子も、もうつくらない世を願って。「私の名も戦争に『勝つ』いう意味を込められたんでしょうが、犠牲になるのはいつも普通の人ばかり。戦争はないがいいです」。心から願う。(編集委員・田中美千子)

(2025年7月26日朝刊掲載)

幼い頃の記憶はおぼろげだ。自宅は竹屋町(現中区)。父は炭や七輪の販売をなりわいにしていた。底押さんは4人きょうだいの末っ子。すぐ上の兄とも10歳ほど離れていた。「かわいがられとったんでしょう」。両親と3人で、街中の芝居小屋に行った思い出が残る。

1945年8月6日朝は竹屋国民学校(現竹屋小)の校庭にいた。校舎の壁にもたれ、空を見ていたら強烈な光が走り、気を失った。「校舎の下敷きよね。男の先生に引っ張り出されました」。火の手を避け、人波を追って西方へ逃げた。

「勝ちゃん、生きとったんね」。名を呼ばれたのは、己斐地区(現西区)の橋上だった。人混みの中に義姉の姿を見つけ、思わず抱きついていた。「大泣きしました」。長兄の妻に当たるその人と、その日は五日市町(現佐伯区)の七輪工場へ。翌日、鳥取県内の義姉の里へ向かった。

見知らぬ地。両親の迎えを待ちわびたが、8月半ばに現れたのは姉だった。父と長兄の行方は分からないまま。母は似島(現南区)で息を引き取り、次兄も大やけどを負ったらしい。底押さんは今の広島県大崎上島町にいた伯母の元へ預けられた。「ようしてもらったが、寂しくて」。夜は1人、布団の中で泣いた。

49年、姉に引き取られ、福島町(現西区)で2人暮らしを始めたが、「食べられんでね。苦しかった」。姉は懸命に働いてくれたが、底押さんはやせ細った。「近所で『あの子は死ぬるよ』とうわさされとった」。50年夏、五日市町(現佐伯区)にできたばかりの児童養護施設「八幡学園」へ入った。

やっと見つかった居場所だった。今も思い出す。「お母さん」と呼んだ園長夫人の優しさ。食事に揚げ半(揚げかまぼこ)が出るのが楽しみだったこと。掃除より何より、畑に下肥をまく当番が嫌だったこと…。園生は50人ほど。原爆孤児もいた。互いの境遇はほぼ話さなかった。

やけどに苦しんだ次兄は50年夏に他界した。姉は唯一の家族となった弟が気がかりだったのだろう。勤め先を見つけてきた。底押さんは55年、中学卒業と同時に園を出ると、菓子店で住み込みの仕事を始める。10年後に独立。滑り出しこそ苦しかったが、病院の売店に商品を卸し始めると評判になった。結婚し、3人の娘にも恵まれた。

辛酸をなめ尽くし、たどりついた今。「何とか健康に店を続けてこられた。ありがたい」と受け止める。最近、市から平和記念式典の案内が届いた。若い頃に1度、行ったきり。人波と街宣車に嫌気がさし、足が遠のいていた。「節目の年だけど…」。今回も決めかねている。

ただ8月6日午前8時15分にはどこにいようと黙とうする。原爆孤児も、飢えにあえぐ子も、もうつくらない世を願って。「私の名も戦争に『勝つ』いう意味を込められたんでしょうが、犠牲になるのはいつも普通の人ばかり。戦争はないがいいです」。心から願う。(編集委員・田中美千子)

(2025年7月26日朝刊掲載)