戦後80年 広島不屈のモノ語り <4> お好みソース

25年8月1日

知恵と工夫の名脇役

被爆越えた人々 伝統守る

どろっとした食感と香ばしい匂いで、お好み焼きの風味を引き立てる。広島のソウルフードに欠かせないお好みソース。鉄板の名脇役には、原爆の惨禍を越え、新たな食文化を生み出した人々の知恵と工夫が詰まっている。

80年前のあの日。オタフクグループ(広島市西区)最高顧問の佐々木尉文(やすふみ)さん(85)は今の西区横川町にいた。当時6歳。オタフクソースの前身「佐々木商店」の店舗を兼ねる自宅の前で、近所の男性に抱かれていた。空を飛ぶ米軍のB29爆撃機を見上げた。「まぶしいから降ろして」。そう言って地面に降ろされた直後、閃光(せんこう)に包まれ、爆風で飛ばされた。

自宅の下敷きになったが、泣き声に気付いた両親が助けてくれた。「街は一瞬で焼け野原になった。何が起こったか分からないまま、母の手を握って逃げた」。その時の惨状は今も覚えている。

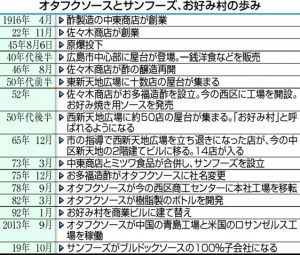

佐々木商店は父清一さんが1922年、しょうゆの卸と酒の小売りで創業。その後、福を広める意味を込めた「お多福酢」を醸造した。事業が軌道に乗っていた頃、原爆で建物は全壊。両親と6人のきょうだいは奇跡的に助かった。

酢を再び造るため、家族は汗を流す。資金集めに苦労し、商店の跡地で食堂を営んだ。おかずと一緒に蒸しパンを出すなど、限られた食材でメニューをひねり出し繁盛した。46年、長束(今の安佐南区)で酒蔵を借りて酢の醸造を再開した。

洋食の時代読む

これから洋食の時代が来る―。佐々木商店は先を読み、醸造技術を生かしてソースの製造に乗り出した。この決断が、後にお好みソースを生む。

お好み焼きの原点は、被爆後の広島で広がった「一銭洋食」だ。小麦粉を水で溶いたクレープ状の生地に、あり合わせの具材をのせた。製造業が盛んな広島は鉄板や練炭が手に入りやすく、あちこちに屋台が並んだ。

中区新天地の「お好み村」にあるお好み焼き店「ちぃちゃん」も屋台の流れをくむ店の一つ。店主の古田賢司さん(78)は「材料が手に入りにくい時代。小麦粉の生地の上にネギや魚粉などわずかな具材をのせ、しょうゆやウスターソースをかけていた」と懐かしむ。

ちぃちゃんは、賢司さんの父正三郎さんが東新天地広場で51年に屋台を構えた。夕方から明け方まで営業。高校生だった賢司さんは放課後、制帽をかぶったまま母と姉を手伝った。

西新天地広場(現アリスガーデン)に移り、正三郎さんは「お好み村」と呼ばれた約50店の屋台のまとめ役になる。屋台群は市の指導で立ち退き、65年に近くの2階建ての建物に移転。今のお好み村の原型となった。

この頃、各店がお好み焼きに合うソースを試行錯誤する中、全店で使われていたのがサンフーズ(南区)のソースだ。客の声を聞き、何度も話し合いを重ねた。具材に絡み、鉄板に流れ出ないよう、とろみを付けて香りや味のバランスを工夫。お好み焼き店が認めるソースにたどり着くまで数年かかった。

元専務の中東道子さん(80)は「ぴりっとこくのある大人の味わいは、今も機械を使わず全て手作り。その製法を貫いている」と自負する。

全国展開へ歩み

戦後の復興や経済成長に合わせるように、佐々木商店はお好みソースの量産へと歩んでいく。

50年にウスターソースを発売したが、扱う卸売業者が見つからない。地元のお好み焼き店に飛び込んで要望を聞いた。塩気を抑え、とろみのあるお好みソースを52年に発売。その年に、酢とソースの会社「お多福造酢」を立ち上げた。58年には当時18歳の尉文さんも入社し、営業担当として市場の開拓に飛び回った。

それまでソースの容器は瓶。尉文さんは「発酵すれば割れるので長期保存できない。直接謝りに行ける範囲のお客さんにしか届けられない」と課題を感じていた。そこで樹脂製の容器を開発。密閉性の高い特殊素材を使い、家庭向けにも広く届けられるようになった。

全国展開を目指して78年、今の西区商工センターに本社工場を移し、生産を拡大した。75年に広島東洋カープが初優勝し、広島のお好み焼きが全国的に有名になったことも追い風になった。

それから約半世紀。オタフクソースは世界約50カ国に輸出し、中国や米国、マレーシアにも工場を構える。「お好み焼きを囲むと自然とみんなが笑顔になる。そんな食べ物を普及させるのが、私たちの仕事」と尉文さん。平和への願いを込め、市場を広げている。

サンフーズは、お好み村の全25店にソースを納めている。昨年就任した松田佳隆社長(63)は「戦後、人々の生きる力となったお好み焼きの伝統の味を守り続けていく」と思いを新たにする。(岩井美都)

(2025年8月1日朝刊掲載)