[ヒロシマドキュメント 1946年] 8月1日 広島初の原爆手記集

25年8月1日

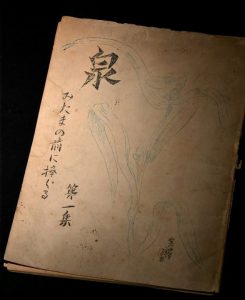

1946年8月1日。広島初の原爆手記集「泉 みたまの前に捧(ささ)ぐる」が発行された。亡くなった広島一中(現広島市中区の国泰寺高)の35学級(3年5組)の生徒たちの追悼へ、生き残った級友が中心となって寄稿した。

校旗の紫にちなみ、表紙にムラサキツユクサをあしらったB5判63ページ。わら半紙にガリ版刷りで、39人の手記を収めている。

「きっと生きて居ると思ひ、ひたすら健在を祈った」「あの君のたくましい体、君の笑顔、君の声が瞼の裏に焼きつけられ、耳朶になって忘れられない」…。「逝きし友」との思い出に加え、被爆時の様子もつづられている。題名は「昔の懐しい想ひ出は泉の如く湧き出でた」との文章から取った。

35学級は爆心地から約800メートルの小網町(現中区)一帯の建物疎開作業に動員されるなどした。後の級友の調査によると42人が犠牲となった。

生き残った中元克さん(2002年死去)が追悼文集作りを提案。「部品作りに熟練していた一中の生徒が飛行機づくりを休んで建物疎開に行かされることに腹を立てて、あの日、風邪を理由に休んだため助かったのです。そうした罪の意識もあったのでしょう」(86年7月21日付本紙)

一周忌に間に合わせようと、級友や同じ工場に動員されていた広島県立広島第一高等女学校(現皆実高)の生徒も協力した。集まった手記は原稿用紙や便箋などさまざまな紙に書かれていた。中元さんは「読んでゐる間、づつと胸がふやけていく気持でした。それは上手だとか、まづいとか、そんなものを超えてゐました」と編集後記に記す。約100部刷り執筆者たちに配った。

35学級と同学年で別のクラスだった南口勝さん(94)=府中町=は「名前を見ると彼らを思い出す。学友を思えばこそできた手記」と話す。原爆投下時は府中町の東洋工業(現マツダ)に学徒動員されていた。一中の1年生だった弟修さん=当時(12)=は雑魚場町(現中区)の校舎近くの作業に動員され亡くなった。

「泉」は08年、執筆者の一人で作家の中山士朗さん(22年死去)が原爆資料館へ寄贈。同館が所蔵するのはこの1冊のみという。(山下美波)

(2025年8月1日朝刊掲載)

「きっと生きて居ると思ひ、ひたすら健在を祈った」「あの君のたくましい体、君の笑顔、君の声が瞼の裏に焼きつけられ、耳朶になって忘れられない」…。「逝きし友」との思い出に加え、被爆時の様子もつづられている。題名は「昔の懐しい想ひ出は泉の如く湧き出でた」との文章から取った。

35学級は爆心地から約800メートルの小網町(現中区)一帯の建物疎開作業に動員されるなどした。後の級友の調査によると42人が犠牲となった。

生き残った中元克さん(2002年死去)が追悼文集作りを提案。「部品作りに熟練していた一中の生徒が飛行機づくりを休んで建物疎開に行かされることに腹を立てて、あの日、風邪を理由に休んだため助かったのです。そうした罪の意識もあったのでしょう」(86年7月21日付本紙)

一周忌に間に合わせようと、級友や同じ工場に動員されていた広島県立広島第一高等女学校(現皆実高)の生徒も協力した。集まった手記は原稿用紙や便箋などさまざまな紙に書かれていた。中元さんは「読んでゐる間、づつと胸がふやけていく気持でした。それは上手だとか、まづいとか、そんなものを超えてゐました」と編集後記に記す。約100部刷り執筆者たちに配った。

35学級と同学年で別のクラスだった南口勝さん(94)=府中町=は「名前を見ると彼らを思い出す。学友を思えばこそできた手記」と話す。原爆投下時は府中町の東洋工業(現マツダ)に学徒動員されていた。一中の1年生だった弟修さん=当時(12)=は雑魚場町(現中区)の校舎近くの作業に動員され亡くなった。

「泉」は08年、執筆者の一人で作家の中山士朗さん(22年死去)が原爆資料館へ寄贈。同館が所蔵するのはこの1冊のみという。(山下美波)

(2025年8月1日朝刊掲載)