被爆地の記号化にあらがう 映画「遠い山なみの光」来月公開 石川慶監督に聞く

25年8月2日

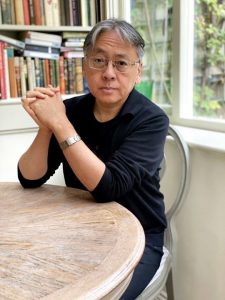

長崎舞台 ノーベル賞作家の原作

長崎県に生まれて5歳で渡英したノーベル文学賞作家カズオ・イシグロさん(70)の長編デビュー作「遠い山なみの光」を、石川慶監督(48)が映画化した。復興が進む被爆地・長崎を舞台に、前を向いて生きようと歩き出した人々の葛藤や記憶の傷痕を描く。石川監督は「この作品を戦後80年の節目に作ることができた意義は大きい」と手応えを語る。(渡辺敬子)

1982年の英国。作家を目指すニキは、長崎で被爆し、英国人と結婚した母・悦子の半生を作品にしようと考える。悦子は夫に先立たれ、日本人の先夫との間にもうけた長女も亡くしたばかり。ニキに請われ、ある母娘と過ごした長崎でのひと夏の思い出を語り始める。やがてニキは記憶に秘められた真実にたどり着く―。

52年の長崎時代の悦子を広瀬すず、回想する30年後の悦子を吉田羊、語りに登場する佐知子を二階堂ふみが演じる。対照的な悦子と佐知子が引かれ合い、支え合う姿からは、戦争で社会の価値観が大きく変わる中、新しい時代を自分らしく生きようともがく女性たちの強さや情熱がにじむ。

「原作は『余白』がとても多い。伝えるべき大切なテーマを若い世代にちゃんと届けるため、可視化させる必要があった」と石川監督。原作の発表は82年。「広島や長崎の記憶がまだ新しい40年前の読者と、今の世代とでは距離感が違う。脚色でそのギャップをどう埋めるかを意識した」と振り返る。自ら脚本を手がけ、独自の解釈による設定を大胆に加えた。

例えば、妊娠中の悦子が「もし私が被爆していたら結婚はしなかったか」と夫の二郎に問いかけるせりふもそうだ。原作は離婚原因を明示しないが「なぜ別れたかは重要な要素のはず」と石川監督。二郎や義父が抱える葛藤にも想像を膨らませた。イシグロさんからは「あなたの映画だから、あなたの解釈が正解だ。勇気を持ちなさい」と背中を押されたという。

「長崎時代は悦子がふっと思い出した壮大なモノローグ。長崎で暮らし続けたかもしれない自分と、日本を飛び出して歩み始めた自分、その同時に存在する2人がしゃべっているような物語」と石川監督は明かす。「深いトラウマと絡み合い、そのようにしか語ることができなかったのでしょう。それも含めてニキは悦子を受け止めていく」

石川監督が映画制作を学んだポーランドで、ホロコーストの象徴アウシュビッツは創作の重要なテーマとして扱われてきた。「日本人のフィルムメーカーとして広島と長崎に関わっていく責任がある」と受け止める。

劇中には、広島と長崎を間違える編集者も登場させた。「当事者から直接体験を聞ける機会は急速に失われていく。広島・長崎を記号化することなく、そこに生きた人々がいたことを感じてほしい」。9月5日に全国公開される。

(2025年8月2日朝刊掲載)