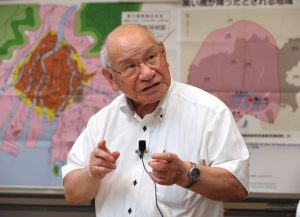

戦後80年 備後の体験者 <1> 自宅近くで被爆した 広中正樹さん(85)=福山市手城町

25年8月5日

亡き父思い継承に力

80年前の父との別れ際を思い返すと、今も声が震える。広島市に投下された原爆で、優しかった父は全身にやけどを負って苦しみながら息絶えた。5歳だった男児はその姿を直視できず、自宅の軒下の柱に顔を押し付けて泣いた。

背中にガラス片

「まさに生き地獄だった」。7月に福山市内であった講演で、被爆者の広中正樹さん(85)=同市手城町=は亡き父の一さんを思い、涙を浮かべながら体験を語った。

広中さんは1945年8月6日朝、現在の広島市西区己斐上の自宅近くの川で遊んでいた。急に目の前がオレンジ色に染まり、爆風に襲われた。爆心地から約3・5キロ。母と3歳下の妹が避難する防空壕(ごう)に逃げ込んだ。

「黒い雨」が落ち着いた夕方に帰宅。爆風でガラスが散乱した室内に見知らぬ男性4人がたたずんでいた。全身やけどで皮膚は垂れ下がり、水を求められた。「恐ろしくて声が出なかった。脳裏に刻まれて忘れられない」と振り返る。

夜に自宅へ戻った父は4人と同じように大やけどを負い、背中にガラス片が突き刺さっていた。電車で通勤途中、爆心地近くの紙屋町(現中区)付近で被爆したという。「ガラスを抜いてくれ」と父。だが指で抜こうにも抜けない。「ペンチを持って来い」。ペンチで何度も試したが、突き出た上部の数ミリが割れるだけだった。

父は翌7日に37歳で息を引き取った。「魂が抜けたら、優しい顔に戻っていた」。8日、全身にこもを巻いた遺体にマッチで火を付け、懸命に手を合わせた。

証言活動350回超

8月下旬、父母の出身地である福山市に転居した。福山も空襲で大きな被害を受けていたが、一家で何とか生活をやりくりした。高校卒業後は商社などで勤務し、仕事に打ち込んだ。

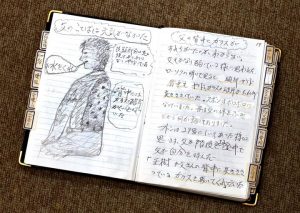

退職後の2002年、絵を添えて体験をノートにまとめた。以来、さまざまな形で記憶の継承に取り組んできた。証言活動は今夏で通算350回を超える。23年には自らの経験を題材に歌を制作した。広島市の被爆体験伝承者の養成などへの協力も惜しまない。

傘寿を過ぎ、体の衰えを感じる。それでも不戦と核兵器廃絶に懸ける意欲が尽きることはない。「戦争を知らない世代が大半になった今、平和への願いを受け継いで行動へとつなげてほしい」。その思いは年々、強くなる。(浜村満大)

◇

戦後80年。戦禍を生き延び、よわいを重ねる被爆者や戦争経験者が備後地方にもいる。目の当たりにした惨状、最愛の家族を失う悲しみ…。節目の夏に、次代への継承を願う「生き証人」たちの体験や活動を記録する。

(2025年8月5日朝刊掲載)