[ヒロシマドキュメント 1946年] 8月5、6日 被爆1年 亡き人へ募る思い

25年8月6日

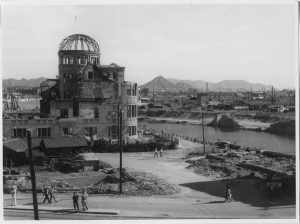

米軍の原爆投下から1年となった1946年8月。被爆の爪痕が色濃い広島市内に、犠牲者を悼み、復興を誓う市民の姿があった。5~7日に爆心地近くで開かれた平和復興祭、多くの生徒を失った学校や宗教者による追悼行事…。投下を正当化する米軍が占領を主導し、市民が日々の暮らしにあえぐ中にあっても発せられた「平和の願い」を写真や文書記録、証言からたどる。(山本真帆、山下美波)

復興祭や追悼行事 祈り深く

爪痕深い爆心地近く 市民が集い

1946年8月6日午前8時15分。広島市にサイレンが鳴り響き、被爆1年の深い祈りに包まれた。「電車、自動車などの乗物 道行く人々も立ち止まり、オフィスでもペンを置いて、それぞれ静かにあの日の追憶と復興の決意を強固にする一分間の黙祷(もくとう)が捧(ささ)げられた」(7日付本紙)

広島女学院高等女学校(現広島女学院中高)5年だった三原霜子さん(95)=西区=はこの日、現在の平和記念公園内での合唱行事に参加した。「とにかく一生懸命に歌ったことしか覚えていなくて」と記憶をたどる。「多くの人が行き交い、家族を捜している人もいたかもしれません」

三原さんは1年前、学徒動員先の比治山(現南区)の寺にいたところを爆風で飛ばされた。建物の下敷きになったが、兵隊に助け出された。汽車で毎日一緒に通学した下級生は、大やけどを負った姿を見たのを最後に行方が分からなくなった。

学校全体では生徒・教職員計350人以上が犠牲に。10月に再開しても「被爆の話をすることはなくて」と振り返る。「家の庭で父を焼いたんよ」「弟が亡くなって」…。友人から被爆体験を聞いたのは卒業後だった。「当時はただ目の前のことでいっぱいで。今は実感を持って彼女たちを追悼する日になっています」と話す。

46年8月6日は、今の平和記念公園内の慈仙寺跡付近に建った戦災死没者供養塔と礼拝堂で、各宗派による追悼会も営まれた。五日市町(現佐伯区)の「広島戦災児育成所」の子どもたちも全員参列し、手を合わせた。

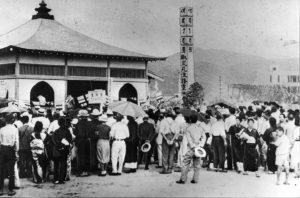

平和復興祭は先立つ5日に開幕。基町(現中区)の旧護国神社前であったメイン行事の平和復興市民大会には、約7千人が集まった。「世界平和は広島から」「郷土の復興は我等(われら)の手で」などと書かれたプラカードやのぼりを掲げ、各町内会が参加。木原七郎市長は「市民と一心一体となって世界平和のシンボル平和都市広島の建設に邁進(まいしん)しよう」と呼びかけた。

復興祭は5月に結成した市町会連盟が主催した。元職員の「広島新史編集手帖(てちょう)」(79年刊)によると、連盟が市に復興祭の開催を要請したところ、「占領軍から集会を禁止されているので、市当局が主催者になることは到底不可能」とされた。占領軍との交渉の結果、特定の国を中傷しないという条件付きで許可されたという。

関連行事として、市と日本医療団は市内の病院で「原子爆弾症」を患った市民のために無料診療所を開設。被爆当時、負傷者の救護や炊き出しを担った近隣市町の住民に感謝し、映画館に招待する取り組みもあった。

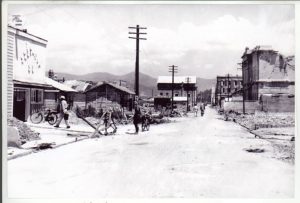

平和記念公園から程近い本通り商店街(現中区)では生き延びた店主たちが営業再開へ準備を進めていた。「広島本通商店街のあゆみ」(2000年刊)によると、46年初めに開店した「中央食堂総本店」と「中山楽器店」を先駆けに、8月にはバラック10戸が建つことが決まる。

47年からは市を含む広島平和祭協会が主催者となり「平和祭」が始まる。「平和宣言」や「平和の鐘」など、現在の平和記念式典の原型が形作られる。

流川教会跡で大会

復興の誓いや戦争への反省

「我らは、戦争の惨禍の防止に対し、力弱くして、なすなかりし過去を衷心より懺悔(ざんげ)す」。1946年8月6日、広島のキリスト教徒たちは、広島市の広島流川教会(現中区)の焼け跡で信徒大会を開き、復興への誓いや戦争への反省を込めた「平和宣言」を発表した。

被爆者で、広島YMCAの中尾一真委員長(76年に70歳で死去)が代表して読み上げた。衣食住全てにおいて乏しい窮状にも触れ「ただ己の如(ごと)く隣人を愛する兄弟愛の実践のみ、この苦境を突破しうる、唯一の道なることを信じ、この忠実なる実行に神の助けを切望す」と訴えた。

流川教会の資料によれば、平和宣言の文言を練った一人の谷本清牧師はその趣旨を「外に向かって平和を提唱すると言うよりも、内に向かって深く自らの罪を懺悔するというものでなければならぬ」と考えていたという。

38年に発足した広島YMCAは戦争が激しくなる前は、市内の若い教会員が交流を深める場だった。原爆投下時に職場の東洋工業(現マツダ)にいた中尾さんたちが戦後、再建を進め、46年11月に現在地の八丁堀(現中区)に活動拠点を得る。49年4月には16人の被爆体験記を載せた「天よりの大いなる声」を発行する。

児童雑誌「ぎんのすず」創刊

教員有志 勉強の手引と心の潤い願う

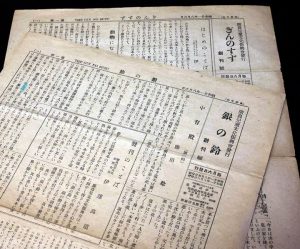

子どもの文化向上を図ろうと、「ぎんのすず」創刊号が1946年8月6日に発行された。広島市内の教員有志でつくる「広島児童文化振興会」が手がけたタブロイド判で、わら半紙の表裏2ページ。高学年と低学年向けの2種類を作り、作文や勉強法を紹介した。

振興会長で、千田国民学校(現中区の千田小)の伊達高道校長は「銀の鈴は皆さんの心のうるほひとなる読物であり、勉強の手引であり、良き発表の機関であります」と高学年用の「発刊のことば」で掲げた。

高学年向けは、引き揚げ体験をつづった児童の作文や、教員による夏休み中の勉強法を掲載。メインは、原爆で家族を失った児童が主人公の童話だったが、作中の「呪ふべき原子爆弾‼」の「呪ふべき」が米軍主導の占領下で検閲に引っかかり、黒塗りにされた。

第2号は46年10月。資金面で苦しんでいた振興会に広島印刷が発行を申し出て、カラーの雑誌になった。中学年向けを設けて3種類に増やし、学習内容に合わせた読み物や漫画、児童の作文を載せた。編集も同社が担うようになり、著名作家たちに寄稿を依頼。読者は全国へ広がり、49年には発行部数が約120万部に達した。

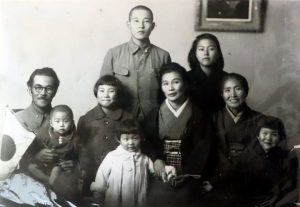

原田帆草さん(85)=安芸高田市=は49年11月号の別冊を今も保管する。当時本川小(現中区)4年生。座談会企画への参加を機に、表紙に自身の写真が載った。「雑誌を買ってもらう金銭的余裕はなく、この時に初めて読んだ。母はうれしくて何部か入手していました」とほほ笑む。

原爆で父中原和夫さんを失い、母ナツエさんが青果店を営みながら4児を育てていた。撮影の日は目いっぱいに着飾らせてくれ、着物で仕立てたチェック柄のワンピースに身を包み、ピンクのリボンで髪を結った。「座談会に呼ばれたのも、生前の父の思いをくんで母が日本舞踊を習わせてくれていたから」。両親をしのび、地元の小学校での証言では「ぎんのすず」を見せている。

級友や師をしのび哀悼歌

県女で合唱 体験記載せた新聞も

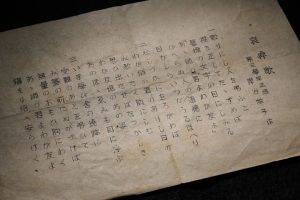

1946年8月6日。原爆で多くの生徒、教職員を失った広島県立広島第一高等女学校(県女、現皆実高)の一周忌法会が、広島市下中町(現中区)の学校跡で営まれた。参列者たちは亡き級友や恩師をしのび、当時3年生の岸谷敞(しょう)子さん(2020年死去)が作詞した「哀悼歌」を合唱した。

「散りにし人を弔うと 襟を正して佇(たたず)めば 墓標の文字の目にしみる ああ師の君よわが友よ かえらぬ人の追憶に 目がしら何時かうるおえり」。在りし日を思い、失った悲しみを歌った詞は3番まであり、「ああ師の君よわが友よ 鎮まり給え安らけく」と締めくくる。音楽の岡本真一郎教諭が作曲した。

県女は、爆心地から約800メートルの土橋地区(現中区)の建物疎開に動員され、現場に出た1年生が全滅。他学年を含む生徒281人と教職員20人が犠牲になった。

被爆1年を前に校内で哀悼歌の歌詞を募集。選ばれた岸谷さんは「悠久のまこと 皆実有朋九十年史」(91年刊)に寄せた手記で、「原爆で亡くなった一年下の友達はみんな、まだあどけない面差しの本当に美しい少女達だった」と振り返る。

岸谷さんと同学年だった河田和子さん(93)=南区=は「岸谷さんは文学少女でしたね。哀悼歌は亡くなった人への思いが詰まっていて、身にしみます」と声を震わす。自身は爆心地から約2.5キロの高須(現西区)の工場に動員中に被爆した。

2日後、1年生が収容されていると聞いた救護所を訪ね「県女の生徒はいませんか」と捜したが、見つからなかった。「私を慕って県女に入った小学校の後輩もいた。あれだけ喜んで入学したのに…」。旧正門前の「追憶之碑」には哀悼歌の3番の歌詞と楽譜の一部が刻まれ、毎年8月6日の追悼式で歌うたび、涙が止まらない。

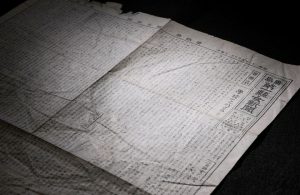

県女では、46年8月6日、雑誌部の生徒による「広島第一県女新聞」創刊号も発行された。被爆後は分散授業をしていたが、今も南区に残る「旧陸軍被服支廠(ししょう)」を使い、全校生徒が学べるようになったばかり。学校の復興へ生徒の団結を促す思いを込めた。

タブロイド判で表裏2ページ。「特集 学苑復興」と銘打ち、「学用品もなし家庭事情も悪い環境下にあって私達の一日を勉強に専念するは至難事である。しかし私達は是等(これら)幾多の難関を乗切って向上の一途を辿(たど)ってゐる」と記した。

「あの日」と題した被爆体験記や、哀悼歌の歌詞を掲載。生徒の食糧・通学事情を調べ、空腹感を抱える人が半数以上いると伝えた。時には有識者へのインタビューも試み、48年に校名が有朋高に変わるまで同じ題字で14号まで続いた。

途絶えた娘の日記に胸中つづる

「娘愛し」自作の曲添える

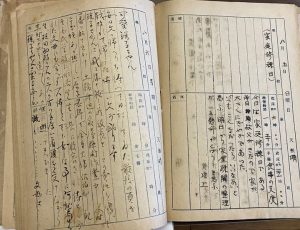

広島県立広島第一高等女学校(県女、現皆実高)1年生で被爆死した一人の森脇瑤子さん=当時(13)。1945年8月5日で途絶えた日記の8月6日のページに、46年に中国から復員した父の中(あたる)さん(93年に84歳で死去)が娘の最期と自身の胸中を書き加えた。「毎日父の帰へりを待つて日記してゐた最後の頁(ぺーじ)を戦敗れて帰つた淋(さび)しい父が飾ります」

45年8月6日、瑤子さんは宮島(現廿日市市)の自宅から建物疎開作業に動員されて広島市の土橋地区(現中区)付近へ。全身にやけどを負い、観音村(現佐伯区)の観音国民学校に運ばれたが、その日夜に亡くなった。

音楽教師だった中さんは「瑤子ちゃんの霊よ安らかに眠れ」と願い、続くページに、復員前の46年2月に、娘の死を知らぬまま上海で作詞作曲した「娘愛(いと)し」を添えた。家族の待つ故郷の風景を表現した明るい長調の曲だったが、後に短調へと書き換えられた。

瑤子さんは父が大好きだった。国民学校3年生の時の作文では「わたしの好きなお父ちゃん、わたしがいつもにこゝすればとてもゝうれしさう」「時々広島に行ってきてたくさんゝおみやげ わたしは父ちゃん大好きだ」。同じ音楽教師になるのを夢見ていた。

娘を思いながら、中さんは再び教壇に立ち、宮島中で吹奏楽の指導を始める。後に自宅でピアノやマリンバの音楽教室も開いた。生活を前に進めながらも「絶望感と、戦争のむなしさはとても言葉では表わせません」と77歳の時に手記につづっている。

瑤子さんの日記には続きがある。母の雅枝さん(80年に76歳で死去)が「瑤子が死んで十年」を書いた。「どんなに悲しい時にも淋しい時にも苦しい時辛(つら)い時にも森脇が生きてる以上、私も生き抜きたいとがんばつて来ました」。日記を抱えて何度も涙を流した。

瑤子さんの兄細川浩史さん(2023年に95歳で死去)を経て家族で受け継いできた日記は、浩史さんの長男洋さん(66)=中区=が6月、原爆資料館(中区)に寄贈した。「命からがら帰国したものの、瑤子さんの死を知らずにいた祖父はざんげと鎮魂の思いをしたためたのでしょう」。家族伝承者としての講話では、46年8月6日に祖父が日記に書き込んだと伝え、「娘愛し」を歌う。

不明の娘のもんぺ 焼け跡で発見

抱いて泣きながら眠った母

爆心地から約1.2キロの広島市雑魚場町(現中区)で建物疎開作業中に被爆し、行方不明になっていた広島女学院高等女学校(現広島女学院中高)2年生の松本美代子さん=当時(14)=のもんぺの一部を母マサさんが1946年8月6日に焼け跡で見つけた。

牛田町(現東区)の自宅裏の畑で被爆したマサさんは帰ってこない娘を捜し歩き、この日も雑魚場町へ。ぼろぼろに破れたもんぺを土の中から掘り出すと、1年前に娘がはいていたのと同じしま模様だった。

「土まみれのモンペを新聞にくるんで抱いて泣きながらねていました」。美代子さんの6歳上の姉宮田幸子さんは原爆資料館に寄せた手記に母の様子をつづる。母からは、亡くなった時にもんぺを一緒に焼いてほしいと頼まれていたが、「二度とあんな残酷なことが起こらないよう、保存すべき」と説得。97年に資料館へ寄贈した。

(2025年8月6日朝刊掲載)

「静かにあの日の追憶と復興の決意を強固にする黙祷が捧げられた」

復興祭や追悼行事 祈り深く

爪痕深い爆心地近く 市民が集い

1946年8月6日午前8時15分。広島市にサイレンが鳴り響き、被爆1年の深い祈りに包まれた。「電車、自動車などの乗物 道行く人々も立ち止まり、オフィスでもペンを置いて、それぞれ静かにあの日の追憶と復興の決意を強固にする一分間の黙祷(もくとう)が捧(ささ)げられた」(7日付本紙)

広島女学院高等女学校(現広島女学院中高)5年だった三原霜子さん(95)=西区=はこの日、現在の平和記念公園内での合唱行事に参加した。「とにかく一生懸命に歌ったことしか覚えていなくて」と記憶をたどる。「多くの人が行き交い、家族を捜している人もいたかもしれません」

三原さんは1年前、学徒動員先の比治山(現南区)の寺にいたところを爆風で飛ばされた。建物の下敷きになったが、兵隊に助け出された。汽車で毎日一緒に通学した下級生は、大やけどを負った姿を見たのを最後に行方が分からなくなった。

学校全体では生徒・教職員計350人以上が犠牲に。10月に再開しても「被爆の話をすることはなくて」と振り返る。「家の庭で父を焼いたんよ」「弟が亡くなって」…。友人から被爆体験を聞いたのは卒業後だった。「当時はただ目の前のことでいっぱいで。今は実感を持って彼女たちを追悼する日になっています」と話す。

46年8月6日は、今の平和記念公園内の慈仙寺跡付近に建った戦災死没者供養塔と礼拝堂で、各宗派による追悼会も営まれた。五日市町(現佐伯区)の「広島戦災児育成所」の子どもたちも全員参列し、手を合わせた。

平和復興祭は先立つ5日に開幕。基町(現中区)の旧護国神社前であったメイン行事の平和復興市民大会には、約7千人が集まった。「世界平和は広島から」「郷土の復興は我等(われら)の手で」などと書かれたプラカードやのぼりを掲げ、各町内会が参加。木原七郎市長は「市民と一心一体となって世界平和のシンボル平和都市広島の建設に邁進(まいしん)しよう」と呼びかけた。

復興祭は5月に結成した市町会連盟が主催した。元職員の「広島新史編集手帖(てちょう)」(79年刊)によると、連盟が市に復興祭の開催を要請したところ、「占領軍から集会を禁止されているので、市当局が主催者になることは到底不可能」とされた。占領軍との交渉の結果、特定の国を中傷しないという条件付きで許可されたという。

関連行事として、市と日本医療団は市内の病院で「原子爆弾症」を患った市民のために無料診療所を開設。被爆当時、負傷者の救護や炊き出しを担った近隣市町の住民に感謝し、映画館に招待する取り組みもあった。

平和記念公園から程近い本通り商店街(現中区)では生き延びた店主たちが営業再開へ準備を進めていた。「広島本通商店街のあゆみ」(2000年刊)によると、46年初めに開店した「中央食堂総本店」と「中山楽器店」を先駆けに、8月にはバラック10戸が建つことが決まる。

47年からは市を含む広島平和祭協会が主催者となり「平和祭」が始まる。「平和宣言」や「平和の鐘」など、現在の平和記念式典の原型が形作られる。

キリスト教徒たちが平和宣言

流川教会跡で大会

復興の誓いや戦争への反省

「我らは、戦争の惨禍の防止に対し、力弱くして、なすなかりし過去を衷心より懺悔(ざんげ)す」。1946年8月6日、広島のキリスト教徒たちは、広島市の広島流川教会(現中区)の焼け跡で信徒大会を開き、復興への誓いや戦争への反省を込めた「平和宣言」を発表した。

被爆者で、広島YMCAの中尾一真委員長(76年に70歳で死去)が代表して読み上げた。衣食住全てにおいて乏しい窮状にも触れ「ただ己の如(ごと)く隣人を愛する兄弟愛の実践のみ、この苦境を突破しうる、唯一の道なることを信じ、この忠実なる実行に神の助けを切望す」と訴えた。

流川教会の資料によれば、平和宣言の文言を練った一人の谷本清牧師はその趣旨を「外に向かって平和を提唱すると言うよりも、内に向かって深く自らの罪を懺悔するというものでなければならぬ」と考えていたという。

38年に発足した広島YMCAは戦争が激しくなる前は、市内の若い教会員が交流を深める場だった。原爆投下時に職場の東洋工業(現マツダ)にいた中尾さんたちが戦後、再建を進め、46年11月に現在地の八丁堀(現中区)に活動拠点を得る。49年4月には16人の被爆体験記を載せた「天よりの大いなる声」を発行する。

児童雑誌「ぎんのすず」創刊

教員有志 勉強の手引と心の潤い願う

子どもの文化向上を図ろうと、「ぎんのすず」創刊号が1946年8月6日に発行された。広島市内の教員有志でつくる「広島児童文化振興会」が手がけたタブロイド判で、わら半紙の表裏2ページ。高学年と低学年向けの2種類を作り、作文や勉強法を紹介した。

振興会長で、千田国民学校(現中区の千田小)の伊達高道校長は「銀の鈴は皆さんの心のうるほひとなる読物であり、勉強の手引であり、良き発表の機関であります」と高学年用の「発刊のことば」で掲げた。

高学年向けは、引き揚げ体験をつづった児童の作文や、教員による夏休み中の勉強法を掲載。メインは、原爆で家族を失った児童が主人公の童話だったが、作中の「呪ふべき原子爆弾‼」の「呪ふべき」が米軍主導の占領下で検閲に引っかかり、黒塗りにされた。

第2号は46年10月。資金面で苦しんでいた振興会に広島印刷が発行を申し出て、カラーの雑誌になった。中学年向けを設けて3種類に増やし、学習内容に合わせた読み物や漫画、児童の作文を載せた。編集も同社が担うようになり、著名作家たちに寄稿を依頼。読者は全国へ広がり、49年には発行部数が約120万部に達した。

原田帆草さん(85)=安芸高田市=は49年11月号の別冊を今も保管する。当時本川小(現中区)4年生。座談会企画への参加を機に、表紙に自身の写真が載った。「雑誌を買ってもらう金銭的余裕はなく、この時に初めて読んだ。母はうれしくて何部か入手していました」とほほ笑む。

原爆で父中原和夫さんを失い、母ナツエさんが青果店を営みながら4児を育てていた。撮影の日は目いっぱいに着飾らせてくれ、着物で仕立てたチェック柄のワンピースに身を包み、ピンクのリボンで髪を結った。「座談会に呼ばれたのも、生前の父の思いをくんで母が日本舞踊を習わせてくれていたから」。両親をしのび、地元の小学校での証言では「ぎんのすず」を見せている。

「原爆で亡くなった友達はみんな、まだあどけない面差しだった」

級友や師をしのび哀悼歌

県女で合唱 体験記載せた新聞も

1946年8月6日。原爆で多くの生徒、教職員を失った広島県立広島第一高等女学校(県女、現皆実高)の一周忌法会が、広島市下中町(現中区)の学校跡で営まれた。参列者たちは亡き級友や恩師をしのび、当時3年生の岸谷敞(しょう)子さん(2020年死去)が作詞した「哀悼歌」を合唱した。

「散りにし人を弔うと 襟を正して佇(たたず)めば 墓標の文字の目にしみる ああ師の君よわが友よ かえらぬ人の追憶に 目がしら何時かうるおえり」。在りし日を思い、失った悲しみを歌った詞は3番まであり、「ああ師の君よわが友よ 鎮まり給え安らけく」と締めくくる。音楽の岡本真一郎教諭が作曲した。

県女は、爆心地から約800メートルの土橋地区(現中区)の建物疎開に動員され、現場に出た1年生が全滅。他学年を含む生徒281人と教職員20人が犠牲になった。

被爆1年を前に校内で哀悼歌の歌詞を募集。選ばれた岸谷さんは「悠久のまこと 皆実有朋九十年史」(91年刊)に寄せた手記で、「原爆で亡くなった一年下の友達はみんな、まだあどけない面差しの本当に美しい少女達だった」と振り返る。

岸谷さんと同学年だった河田和子さん(93)=南区=は「岸谷さんは文学少女でしたね。哀悼歌は亡くなった人への思いが詰まっていて、身にしみます」と声を震わす。自身は爆心地から約2.5キロの高須(現西区)の工場に動員中に被爆した。

2日後、1年生が収容されていると聞いた救護所を訪ね「県女の生徒はいませんか」と捜したが、見つからなかった。「私を慕って県女に入った小学校の後輩もいた。あれだけ喜んで入学したのに…」。旧正門前の「追憶之碑」には哀悼歌の3番の歌詞と楽譜の一部が刻まれ、毎年8月6日の追悼式で歌うたび、涙が止まらない。

県女では、46年8月6日、雑誌部の生徒による「広島第一県女新聞」創刊号も発行された。被爆後は分散授業をしていたが、今も南区に残る「旧陸軍被服支廠(ししょう)」を使い、全校生徒が学べるようになったばかり。学校の復興へ生徒の団結を促す思いを込めた。

タブロイド判で表裏2ページ。「特集 学苑復興」と銘打ち、「学用品もなし家庭事情も悪い環境下にあって私達の一日を勉強に専念するは至難事である。しかし私達は是等(これら)幾多の難関を乗切って向上の一途を辿(たど)ってゐる」と記した。

「あの日」と題した被爆体験記や、哀悼歌の歌詞を掲載。生徒の食糧・通学事情を調べ、空腹感を抱える人が半数以上いると伝えた。時には有識者へのインタビューも試み、48年に校名が有朋高に変わるまで同じ題字で14号まで続いた。

「父の帰へりを待つて日記してゐた最後の頁 淋しい父が飾ります」

途絶えた娘の日記に胸中つづる

「娘愛し」自作の曲添える

広島県立広島第一高等女学校(県女、現皆実高)1年生で被爆死した一人の森脇瑤子さん=当時(13)。1945年8月5日で途絶えた日記の8月6日のページに、46年に中国から復員した父の中(あたる)さん(93年に84歳で死去)が娘の最期と自身の胸中を書き加えた。「毎日父の帰へりを待つて日記してゐた最後の頁(ぺーじ)を戦敗れて帰つた淋(さび)しい父が飾ります」

45年8月6日、瑤子さんは宮島(現廿日市市)の自宅から建物疎開作業に動員されて広島市の土橋地区(現中区)付近へ。全身にやけどを負い、観音村(現佐伯区)の観音国民学校に運ばれたが、その日夜に亡くなった。

音楽教師だった中さんは「瑤子ちゃんの霊よ安らかに眠れ」と願い、続くページに、復員前の46年2月に、娘の死を知らぬまま上海で作詞作曲した「娘愛(いと)し」を添えた。家族の待つ故郷の風景を表現した明るい長調の曲だったが、後に短調へと書き換えられた。

瑤子さんは父が大好きだった。国民学校3年生の時の作文では「わたしの好きなお父ちゃん、わたしがいつもにこゝすればとてもゝうれしさう」「時々広島に行ってきてたくさんゝおみやげ わたしは父ちゃん大好きだ」。同じ音楽教師になるのを夢見ていた。

娘を思いながら、中さんは再び教壇に立ち、宮島中で吹奏楽の指導を始める。後に自宅でピアノやマリンバの音楽教室も開いた。生活を前に進めながらも「絶望感と、戦争のむなしさはとても言葉では表わせません」と77歳の時に手記につづっている。

瑤子さんの日記には続きがある。母の雅枝さん(80年に76歳で死去)が「瑤子が死んで十年」を書いた。「どんなに悲しい時にも淋しい時にも苦しい時辛(つら)い時にも森脇が生きてる以上、私も生き抜きたいとがんばつて来ました」。日記を抱えて何度も涙を流した。

瑤子さんの兄細川浩史さん(2023年に95歳で死去)を経て家族で受け継いできた日記は、浩史さんの長男洋さん(66)=中区=が6月、原爆資料館(中区)に寄贈した。「命からがら帰国したものの、瑤子さんの死を知らずにいた祖父はざんげと鎮魂の思いをしたためたのでしょう」。家族伝承者としての講話では、46年8月6日に祖父が日記に書き込んだと伝え、「娘愛し」を歌う。

不明の娘のもんぺ 焼け跡で発見

抱いて泣きながら眠った母

爆心地から約1.2キロの広島市雑魚場町(現中区)で建物疎開作業中に被爆し、行方不明になっていた広島女学院高等女学校(現広島女学院中高)2年生の松本美代子さん=当時(14)=のもんぺの一部を母マサさんが1946年8月6日に焼け跡で見つけた。

牛田町(現東区)の自宅裏の畑で被爆したマサさんは帰ってこない娘を捜し歩き、この日も雑魚場町へ。ぼろぼろに破れたもんぺを土の中から掘り出すと、1年前に娘がはいていたのと同じしま模様だった。

「土まみれのモンペを新聞にくるんで抱いて泣きながらねていました」。美代子さんの6歳上の姉宮田幸子さんは原爆資料館に寄せた手記に母の様子をつづる。母からは、亡くなった時にもんぺを一緒に焼いてほしいと頼まれていたが、「二度とあんな残酷なことが起こらないよう、保存すべき」と説得。97年に資料館へ寄贈した。

(2025年8月6日朝刊掲載)