戦後80年 備後の体験者 <3> フィリピンで父が戦病死した 安倍尊之さん(81)=尾道市西久保町

25年8月7日

25歳「妻へ捧ぐ曲」残す

「思ひ出」と題されたアルバムには、仲間と肩を寄せて満面の笑みを浮かべたり、楽器を弾いたりする和やかな表情の青年の姿が記録されている。安倍尊之さん(81)=尾道市西久保町=が父と顔を合わせるのは、幼い頃からいつも写真越しだ。

演奏や作曲学ぶ

父の中田京一さんは1936年に海軍入隊。その後、「海軍軍楽術補習生」となり、東京音楽学校(現東京芸術大)では多様な楽器の演奏、作詞作曲を学んだという。

補習生の卒業記念誌には全国から集まった39人の名が連なる。既に戦時下とはいえ、表情には皆どこか余裕を感じさせる。「若者らしく過ごせた時間があったのか」とページをめくる安倍さんの表情もほころぶ。

父が最期を迎えたフィリピンのルソン島は、日本軍と連合国軍の激戦地の一つとなった。首都マニラの市街戦は多くの民間人を巻き込み、日本軍が持久戦を展開した山間部は飢餓と病に覆われた。戦没者数は日本人だけで51万人を超え、36万人の遺骨が残されたままだ。「楽器持ちの京一が死ぬはずはない」との祖父の願いはかなわなかった。終戦まであと2カ月、25歳の若さだった。

伯母の下で育つ

残された安倍さんは伯母に育てられた。物資が乏しく食べていくのもやっとの時代。父のいない寂しさもあったが「周りには同じような子が当たり前にいた」と振り返る。

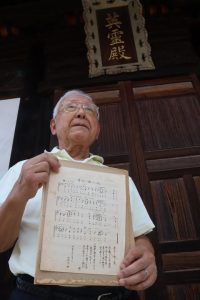

母は再婚に伴い、父が作曲した楽譜のほとんどを処分した。ただ、一つ残された曲があった。

清き流れの乙女の理想 胸に抱き志幾星霜(しいくせいそう) 吾(われ)あり望まん 彼(か)の純情を 永久(とわ)に結ばん この心

曲名は「妻(友子)に捧(ささ)ぐるの歌」。太平洋戦争の開戦から1年、結婚直後の42年12月に手がけたとみられる。安倍さんは「戦後に新しい人生を踏み出そうとしても、この曲だけは手放せなかったのでは」と母の心情を推し量る。

今夏、自宅そばの西国寺で開かれた慰霊祭に参列した。「戦争は人間の存在を否定する」。安置された父を含む3千柱の位牌(いはい)を前に改めて痛感した。

戦地に散った人は誰かの親や子、きょうだいだった。生きていれば、どんな人生が待っていたか―。父と会えなかったからこそ、募る思いとともに祈り続ける。「人の命と心を大切にする社会であってほしい」(藤田智)

(2025年8月7日朝刊掲載)