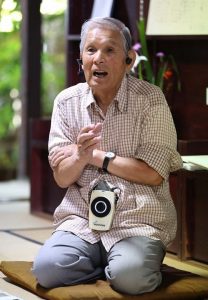

戦後80年 備後の体験者 <5> 「黒い雨」主人公の養女の夫 重松文宏さん(89)=神石高原町小畠

25年8月9日

井伏作品通じ平和運動

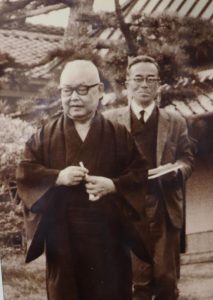

天は裂け、地は燃え、人は死んだ―。広島原爆の日を克明に記録した井伏鱒二の小説「黒い雨」は、放射線被害と被爆者の忍苦の日常に迫る。主人公のモデルとなったのは、神石高原町の重松静馬さん(1980年に77歳で死去)。被爆体験を記した「重松日記」を井伏に送り、実名での小説化を依頼した。

「あの日、何が」

主人公に付けられた名は「閑間重松」。姓と名を入れ替えれば「しげまつしずま」と読める。静馬さんの養女の夫、文宏さん(89)=同町小畠=は義父の思いを推し量る。「あの日、被爆者に何が起きたのか。できるだけ具体的に広く伝えたかったのだろう」

静馬さんは、爆心地の北約2キロの横川駅で被爆した。亡くなった女性の乳を吸う赤ん坊、防火用水に頭を突っ込んで息絶えた人、馬車を引いたまま骨だけになった馬…。目の当たりにした惨状を日記につづり、文宏さんたちにも直接語っていた。

作中、主人公は歯が簡単に抜けたり、働くと頭に発疹が出たりする。体調不良で思うように仕事ができず、周囲から皮肉を言われる苦悩も描かれ、静馬さんを襲った放射線の影響を思わせる。

同町で小中学校の教諭を務めた文宏さん。97年の退職後、静馬さんの書庫を整理した。「重松日記」などを読み進め、やけどの痕が残る顔をゆがめながら体験を語る姿がよみがえった。「被爆者の遺志を継がなければならない」との思いを強くした。

1万3000人に語る

2007年にオープンした小説ゆかりの資料館「歴史と文学の館 志麻利」(同町小畠)の開設に携わり、ボランティアガイドに。11年からは館長を務め、全国を巡って静馬さんの体験や小説の成り立ちをテーマに講演を続ける。これまでの聴講者は延べ約1万3千人に上る。

日本被団協のノーベル平和賞受賞、不透明なウクライナ情勢などの影響を受け、「黒い雨」が再び注目されていると感じる。「あと何年できるか分からないけど、しんどくはない。これが反戦反核への平和運動となる。静馬さんの日記を身近に感じてもらうことが、平和な世界に向けて私にできること」

義父に代わる「体験者」としての使命感が、自らを突き動かす。(中間卓也) =おわり

(2025年8月9日朝刊掲載)