広島と映画 <14> シネマキャラバンV.A.G副代表 友川千寿美さん 「太陽の子」 監督 黒崎博(2021年公開)

25年8月16日

戦時下の青春 科学者の葛藤

根っからの文系で、理系に疎い私だが、柄にもなく「科学」には興味がある。科学なくして人類の進歩はなく、この先も進化を遂げるに違いない。携わる研究者にとっても、掘れば掘るほど底の見えない井戸のごとく、探求心と興味の尽きない世界であろう。

映画「太陽の子」を見て思い浮かんだのは、森村誠一「悪魔の飽食」だった。第2次世界大戦中、中国東北部で日本陸軍の細菌戦部隊が行った人体実験を描くノンフィクションだ。当時の優秀な医師や科学者たちが集められ、中国人捕虜など3千人以上が毒ガスや細菌による非人道的な実験の対象になったという。その研究が戦後の医療でも使われていると知った時の違和感、やりきれなさは今も胸の奥に残ったままである。

「太陽の子」に登場する若き科学者たちの核分裂エネルギー実験に挑む目の輝きは、未知の世界を探ろうとする好奇心にあふれている。しかし、彼らが生きている世界は、終わりの見えない戦争と身近な死という悲しみがあふれる日常だ。

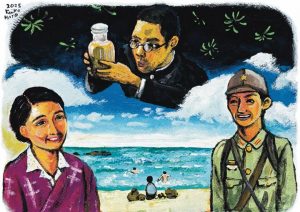

京都帝大(現京都大)で科学者として生きる修(柳楽優弥)と、兵士として前線に赴く弟の裕之(三浦春馬)。空襲に備えた建物疎開で家を失い、2人の実家に居候している幼なじみの世津(有村架純)。3人が、戦争が終わった後の夢を語り合う場面が好きだ。世津に思いを寄せる兄弟の「世津はいいお嫁さんになる」という言葉をはねのけて、「子どもたちにいろいろなことを教える先生になる」と宣言する世津。未来を夢見る若者の、屈託のない笑顔が広がる。

映画の終盤、焼けただれた広島の街を歩きながら「自分たちが作ろうとしていたモノの実態はこれだったのか」と絶句する修。科学者としての苦悩が伝わる。

黒崎博監督によると、広島市の図書館で偶然目に留まった「広島県史」にあった、京都大で原子物理学を専攻する若き科学者の日記が映画製作のきっかけだった。最先端の学問への憧れと、兵器転用への葛藤。一方で、今日何を食べたとか、どんな人が好きかといった等身大の青春に心を揺さぶられ「この若者たちの物語を形にしたい」と思い立った。

私の父も、広島県の北部から建物疎開に動員された普通の学生だった。17歳で被爆し、54年後に71歳で亡くなった。映画と芝居が大好きだった。その後ろ姿を見て育ったせいか、映画の上映をなりわいにした。平和や戦争をテーマにした映画の上映はライフワークの一つである。

原爆被災後の広島の惨状を調査するために訪れた京都大の研究者には、9月17日の枕崎台風による大規模な土砂災害で犠牲になった人がいた。彼らの記念碑は廿日市市宮浜温泉に立ち、慰霊祭が毎年行われている。広島の映画を届ける人間として、そのことも忘れずにいたい。

ともかわ・ちずみ

1952年、庄原市生まれ。76年から映画製作・配給の仕事に従事。2009年から「食と農の映画祭inひろしま」実行委員。広島映画サークル協議会運営委員。中沢啓治監督「お好み八ちゃん」プロデューサー、アニメ「NAGASAKI 1945 アンゼラスの鐘」製作などを手がけた。

はと

1981年、大竹市生まれ。本名秦景子。絵画、グラフィックデザイン、こま撮りアニメーション、舞台美術など幅広い造形芸術を手がける。

作品データ

日米合作/111分/「太陽の子」フィルムパートナーズ

【脚本】黒崎博【撮影】相馬和典【照明】鈴木岳【録音】弦巻裕【美術】小川富美夫【編集】大庭弘之【音楽】ニコ・ミューリー【主題歌】福山雅治

【出演】イッセー尾形、山本晋也、土居志央梨、国村隼、田中裕子

(2025年8月16日朝刊掲載)