『生きて』 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表 森滝春子さん(1939年~) <6> 原爆孤児

25年8月15日

痛み強いられる者へ思い

母と弟と身を寄せていた父市郎の古里、君田村(現三次市)を離れ、家族6人で再び広島市で暮らしたのが1949年。現在の広島大東千田キャンパス(中区)に立つバラックの官舎でした。4年ぶりに家族がそろい、うれしかったですね。

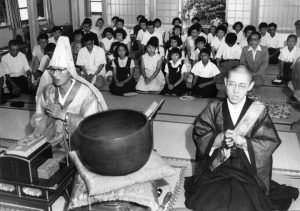

≪父がこの時期特に心を砕いたのが、原爆孤児の救済だったという≫

わが家には、親を亡くし、祖父母が親代わりとなった家庭の子たちがいつも遊びに来ていました。私たちの生活は楽ではありませんでしたが、原爆孤児の暮らしは、はるかにつらい。今にもつぶれそうな裸電球1個の家。食べる物がなく、盗みに走る子もいます。復興から取り残された存在でした。父も、最も弱い立場の戦争被害者が親の愛を受ける機会を奪われ、困窮している現実に居ても立ってもいられなかったのだと思います。

≪占領期が明けて翌53年、広島の子どもの手記集「原爆の子」を編んだ長田新氏の呼びかけを受け「広島子どもを守る会」が発足。市郎を会長に「国内精神養子運動」を進める≫

米国の市民と原爆孤児をつないだ活動にならい、「国内でも精神養子を」と始まりました。「養親(ようしん)」は各地の市民。経済的援助と、文通などを通じた精神的な支援をしてもらうのです。

原爆は人間の命を理不尽に奪うだけでなく、生き残った者の家庭も崩壊させます。孤児の救済は単なる慈善ではなく、原爆がもたらす非人道的な本質を明らかにする運動でした。父からよく「原爆被害とは人間関係の破壊だ」と聞かされました。

父は、非行で補導された少年を警察署へ迎えに行くこともありました。哲学者・倫理学者として説いた「慈の心」を現場で実践したのでしょう。94年に父が亡くなった時、精神養子だった人たちも駆けつけてくれました。苦労して料理人になったという男性は「お父さんのようでした」と涙を流しました。慕われていた証しだと思います。

(2025年8月15日朝刊掲載)